|

|

|

|

|

|

|

|

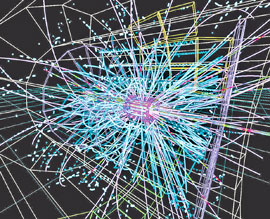

| ঈশ্বর কণা |

এই কণার সন্ধান পেলে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানা যাবে।

বিজ্ঞানীরা অধীর প্রতীক্ষায়। পরশু, ১৩ ডিসেম্বর কি ঘোষণা হতে চলেছে তার অস্তিত্ব? পথিক গুহ

|

প্রয়াত এক কবি-বন্ধু এক দিন সহসা জিজ্ঞাসা করেছিল বলো তো ধর্মের প্রতিশব্দ কী?

কেন, অধর্ম।

উত্তর শোনার পর ওর হতাশ মুখ দেখে বুঝেছিলাম পরীক্ষায় আমি ডাহা ফেল। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাই বলেছিলাম অধর্ম ভুল কীসে?

না, ভুল নয় বটে। অতঃপর বন্ধুর শ্লেষ ভরা সংযোজন, ইস্কুলের বাংলা স্যর অধর্ম শব্দটায় খুশি হয়ে ফুল মার্কস দিয়েও দেবেন।

তা হলে তোমার আপত্তি কোথায়? তুমি বলো দেখি, ধর্মের প্রতিশব্দ কী হবে?

এতক্ষণ যেন এই প্রশ্নটিরই প্রতীক্ষায় ছিল ও। আমার জিজ্ঞাসায় ছুড়ে দিয়েছিল জবাব জি-রা-ফ।

আমি হতবাক। স্বগতোক্তির মতো আউড়েছিলাম ধর্মে আছি, জিরাফেও...।

ঠিক তাই। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বন্ধু বলেছিল, কবিতার বইয়ের নাম ভাবতে গিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মাথায় খেলেছিল ‘ধর্মে আছি, জিরাফেও আছি’। শব্দই তো কবির প্রাণবায়ু। ভাষার ভাণ্ডার তিনি ছাড়া আর কে-ই বা পারেন ভরাতে? সুতরাং, শক্তির উপহারটিই বাংলায় ধর্মের সেরা প্রতিশব্দ।

তাঁর কবি হয়ে ওঠার মূলে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একদা লিখেছিলেন, শব্দমোহবন্ধন। সত্যিই শব্দের বা নামের মায়া যেন দুর্নিবার। কবিতা কোন ছাড়, চিন্তার আকাশে যা সাহিত্যের বিপরীত মেরু হিসেবে গণ্য, সেই বিজ্ঞানেও ওই মায়াজাল বিস্তৃত। নাম-মাহাত্ম্য সেখানেও আসর জাঁকিয়ে বসে। নমুনা টের পেলাম সম্প্রতি।

অফিস থেকে ফিরেছি, বন্ধুপুত্রের ফোন। রীতিমতো উত্তেজিত গলা। কাকু, বিজ্ঞানীরা তা হলে প্রমাণ করে দিলেন যে ভগবান আছেন, তাই তো? বেমক্কা এমন টেলিফোনে আমি থ। বললাম, কেন, কী ভাবে? বাহ্ রে, বন্ধুপুত্রের জবাব, ওই যে জেনিভার কাছে মাটির নীচে সুড়ঙ্গে পেল্লায় ল্যাবরেটরি, সার্ন না কী যেন নাম, ওখানে নাকি বিজ্ঞানীরা গড পারটিক্ল খুঁজে পেয়েছেন। আজ সারা দিনে মোবাইলে এস এম এস পেলাম অসংখ্য। ওহ্, হাসলাম আমি। বললাম, না, ওটা নেহাতই গুজব। পরশু বড়সড় এক ঘোষণা অনুমান করে এক ব্লগ-এর লেখা থেকে ছড়িয়েছে বিশ্বময়। ইন্টারনেটে তো কান পাতা যাচ্ছে না। তাই নাকি? বন্ধুপুত্রের গলা এ বারে হতাশ। আমি তো ভাবলাম, নিউজটা দারুণ এক্সাইটিং। যারা চরম নাস্তিক, সেই বিজ্ঞানীরাও তা হলে শেষে মেনে নিলেন যে, ভগবান আছেন।

ফোন রেখে দিলাম। আর, মনে মনে বললাম, নামের কী মহিমা! শুধু ‘গড’ শব্দটির উপস্থিতি। তাতেই তো এই শোরগোল। কোথাকার জল গড়াল গিয়ে কোথায়? কে বলে বিজ্ঞানী কল্পনাপ্রবণ নন? গড পারটিক্ল তো একটা উদাহরণ। বিজ্ঞানে বাহারি নামের নমুনা আরও অনেক। গড পারটিক্ল বৃত্তান্তে যাওয়ার আগে ও রকম দু’একটির কথা বলতে হয়।

|

|

১৯৬৪ সাল। কণা পদার্থবিদ্যার জগতে আলোড়ন। কারণ, বহু কালের এক সমস্যার সমাধান। কয়েক দশক ধরে গবেষণায় চলছিল ডামাডোল। কারণ, ক্রমাগত আবিষ্কৃত হচ্ছিল নতুন নতুন কণা। তাদের জাত আলাদা, ভর আলাদা, আয়ুষ্কালও আলাদা। এ যেন কণার জঙ্গল। ১৯৫৫ সালে ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়ে তাঁর বক্তৃতায় বিজ্ঞানী উইলিস ল্যাম্ব ঠাট্টা করে বললেন, ‘১৯০১ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম নোবেল দেওয়া হয়, তখন পদার্থবিজ্ঞানীরা যাদের বিষয়ে সামান্য কিছু জানতেন, তেমন মাত্র দু’টি কণা এখন মৌলিক হিসেবে গণ্য হয়: ইলেকট্রন এবং প্রোটন। ১৯৩০ সালের পর প্লাবনের মতো মিলেছে একের পর এক ‘মৌলিক কণা’ নিউট্রন, নিউট্রিনো, মিউ মেসন, পাই মেসন, আরও ভারী ভারী মেসন এবং নানা রকম হাইপেরন। এমন মন্তব্য আমার কানে এসেছে যে, ‘এক সময় নতুন মৌলিক কণা আবিষ্কার করলে নোবেল প্রাইজ মিলত, আর এখন তেমন আবিষ্কারের জন্য ১০,০০০ ডলার জরিমানা হওয়া উচিত।’

কী বলতে চাইলেন ল্যাম্ব? গণ্ডা গণ্ডা যে সব কণার খোঁজ মিলেছে, সেগুলো সব মৌলিক হতে পারে না। মৌলিক তো হবে এমন কণা, যার উপাদান কেবল তা-ই, যা আর অন্য কণা দিয়ে গড়া নয়। তেমন কণা হবে হাতে গোনা, ডজন ডজন নয়। সামান্য কয়েকটা তেমন কণা নানান সংখ্যায় মিলে গড়তে পারে হরেক কণা। তারা মৌলিক নয়, যৌগিক কণা। কাঁড়ি কাঁড়ি কণা আবিষ্কার করেই সবগুলিকে মৌলিক বলে দাবি করা হাস্যকর। এত কণার অস্তিত্ব একটা জটিলতা। এই জটিলতা কাটবে, যদি মেলে সত্যিকারের একটা-দুটো মৌলিক কণা।

১৯৬৪ সালে কাটল সেই জটিলতা। কণার জঙ্গলে এল শৃঙ্খলা। আনলেন দু’জন। দু’টি আলাদা পেপার লিখে। দু’জন বিজ্ঞানীই ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ফিজিক্সের অধ্যাপক। মারে গেল-মান এবং জর্জ জোয়াইগ। পেপার আলাদা হলেও ওঁদের বক্তব্য এক। দু’জনেই বললেন, মৌলিক কণা বলে যাদের দাবি করা হচ্ছে, তারা মোটেই মৌলিক নয়। ওরা বরং অন্য একটা কণা দিয়ে গড়া। আর সেটাই হল মৌলিক।

এ হেন একটা কণার অস্তিত্ব কল্পনা কিন্তু রীতিমতো দুঃসাহসী পদক্ষেপ। কারণ, এ কণার ইলেকট্রিক চার্জের পরিমাণ হবে অদ্ভুত। কণাদের চার্জ পজিটিভ বা নেগেটিভ যা-ই হোক, পরিমাণ কিন্তু সমান। গেল-মান বা জোয়াইগ যে মৌলিক কণার কথা বললেন, তার চার্জ কিন্তু ওই পরিমাণের নয়। বরং তার তিন ভাগের দু’ভাগ বা তিন ভাগের এক ভাগ। এমন সব চার্জওয়ালা কণা আগে কখনও শনাক্ত হয়নি। তাই গেল-মান যখন প্রথম তাঁর আইডিয়া আই এস ডি কলে প্রাক্তন এক অধ্যাপককে ব্যাখ্যা করতে যান, তখন ওকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘অযথা ফোনের বিল বাড়িয়ো না।’

যত অবিশ্বাস্যই শোনাক, কল্পিত সেই কণা কিন্তু সত্যিই কণার হাটে হাবিজাবি ছবিটার পেছনে লুকিয়ে থাকা দারুণ একটা সারল্য পরিষ্কার মেলে ধরল। বোঝা গেল, ওই কণাটা সত্যিকারের মৌলিক। ডজন ডজন নানা রকম কণা তৈরি হয়েছে

ওটা দিয়ে।

তো কী হবে এ হেন কণার নাম? বয়েসে তরুণ জোয়াইগ নাম ধার করলেন তাস খেলা থেকে। তাঁর পেপারে ওই কণাটিকে বললেন ‘এস’। ইস্কাবন। ফিজিক্সের সংসারে কণাটির গ্ল্যামার এখনও অটুট। হায়, কিন্তু তাকে ‘এস’ নামে এখন আর কেউ চেনে না। চেনে অন্য নামে। আর সে নামটি দিয়েছেন গেল-মান। মজার কথা, জোয়াইগ যদি কণার নাম খোঁজেন তাস খেলায়, তো গেল-মান তা পান সাহিত্যে।

বিজ্ঞানের বাইরে নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য গেল-মানের। সাহিত্যপ্রেমও গভীর। নিজের গণনায় যে মৌলিক কণার অস্তিত্ব অনুমান করলেন তিনি, তার নাম খুঁজতে গেল-মানের মনে পড়ল জেমস জয়েস-রচিত ‘ফিনেগান’স ওয়েক’ উপন্যাসের কয়েকটা লাইন।

কবিতার ঢঙে লেখা লাইনগুলি এ রকম:

‘থ্রি কোয়ার্কস ফর মাস্টার মার্ক!

শিয়োর হি হ্যাজন’ট গট মাচ অব আ বার্ক

অ্যান্ড শিয়োর এনি হি হ্যাজ ইট’স অল বিসাইড দ্য মার্ক

বাট ও, রেনিগ্ল অলমাইটি, উডন’ট আন বি আ স্কাই অব আ লার্ক

টু সি দ্যাট ওল্ড বাজার্ড হুপিং অ্যাবাউট ফর আনস শার্ট ইন দ্য ডার্ক

অ্যান্ড হি হান্টিং রাউন্ড ফর আনস স্পেকল্ড ট্রাউজার্স অ্যারাউন্ড বাই পালমারস্টন পার্ক।’

জয়েস তাঁর লেখায় অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা তাঁর স্টাইল। ওই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছেন মিস্টার ফিন। যিনি আবার মাঝে মাঝে মিস্টার মার্ক হিসেবে ধরা দেন। উদ্ধৃত লাইনগুলিতে মদ্যপানের পর হামফ্রে চিমপডেন ইয়ারউহকার নামে এক জনের দিবাস্বপ্নের বর্ণনা। কিন্তু যা লক্ষণীয়, তা হল, প্রথম লাইন। থ্রি কোয়ার্কস মিস্টার ফিন-এর তিন সন্তান। যারা বাবার হয়ে প্রক্সি দেয় নানা জায়গায়। জয়েসের এই বর্ণনা থেকে গেল-মান ধার করলেন ‘কোয়ার্ক’ শব্দটা। প্রোটন বা নিউট্রন যেন মিস্টার ফিন। কেননা, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত ওই কণা দু’টিও তিনটি করে কোয়ার্ক কণা দিয়ে গড়া। পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান,

অতএব, কোয়ার্ক।

গেল-মানের ওই নাম উদ্ভাবনের কিছু পরে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার আর এক আইডিয়ায় পৌঁছলেন আরও এক জন। রিচার্ড ফাইনম্যান। গেল-মানের মতো তিনিও নোবেলজয়ী পদার্থবিদ। আর, তার চেয়েও বড় কথা, ফিজিক্সে কে বেশি দড়, তিনি না গেল-মান, তা প্রমাণে দু’জনের মধ্যে ছিল এক প্রতিযোগিতাও। তো এই ফাইনম্যান ক্ষুদ্রতম কণার আইডিয়ায় পৌঁছে তার নাম দিলেন ‘পার্টন’। প্রোটন কণার অংশ বা পার্ট, তাই ‘পার্টন’। হায়, আজ আর ওই নামেও কেউ চেনে না পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদানকে। যেমন হারিয়ে গিয়েছে জোয়াইগ-কল্পিত ‘এস’, তেমন মুছে গিয়েছে ‘পার্টন’। মুছে দিলেন কে? কে আবার,

গেল-মান।

নিজের লেখা বইতে এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন নোবেলজয়ী পদার্থবিদ ফ্রাঙ্ক উইলচেক। মজা করে লিখেছেন গেল-মানের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ। উইলচেক: ‘তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী নিয়ে কাজ করছি। ভুল করে বললাম পার্টন আইডিয়া নিয়ে। শুনেছি, অকপট স্বীকারোক্তিতে আত্মা শুদ্ধ হয়। তাই জানিয়ে রাখি, একেবারে না-জেনে না-বুঝে সে-দিন আমি উচ্চারণ করিনি ‘পার্টন’ শব্দটা। জানার লোভ হচ্ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীর আবিষ্কৃত নাম শুনে গেল-মানের প্রতিক্রিয়া। বাস্তব ছাপিয়ে গেল অনুমানকে।’

কী হল? আবার উইলচেক: ‘গেল-মান আমার দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে। পার্টন? নাটুকে স্তব্ধতা। মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। পার্টন? সেটা আবার কী? আবার নীরবতা। এবং গভীর চিন্তার ভান। তার পর হঠাৎ তাঁর চোখেমুখে উজ্জ্বলতা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহ্, ফাইনম্যান যাকে বলে পুট-অন [বাংলা অর্থ ভাঁওতা], তার কথা বলছ নিশ্চয়ই। ধুৎ, পার্টন বলে কিছু নেই। কোয়ার্ক আছে। তুমি তো কোয়ার্কের কথাই বলছ, তাই নয় কি? শোনো, ফাইনম্যানের ঠাট্টা দিয়ে বিজ্ঞানের পরিভাষাকে নোংরা কোরো না।’

দু’জনে একই বছরে পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদানের আইডিয়া দিলেও, জোয়াইগ কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাননি। তা পেয়েছেন গেল-মান। মাত্র পাঁচ বছরের মাথায়, ১৯৬৯ সালে। আর, অক্ষয় হয়ে আছে কোয়ার্ক নামটি। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস। |

| ***** |

প্রতিদ্বন্দ্বীরা সাফল্যের দাবিতে অনড় থাকলে কী হয়, তার সাক্ষ্য বহন করছে আর একটি কণার নাম। তার ইতিহাস বলতেই হবে।

১৯৭৪ সাল। নাহ্, এ ক্ষেত্রে তারিখটাও বলতে হবে। কারণ, তা কণা পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে রীতিমতো স্মরণীয়। তারিখটা ১১ নভেম্বর। স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাকসিলারেটর ল্যাবরেটরিতে কণাপদার্থবিদদের কনফারেন্স। উপস্থিত ওই ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী বারটন রিখটার। এসেছেন ব্রুকহাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী স্যামুয়েল তিং। করিডরে দেখা দু’জনের। তিং রিখটারকে বললেন, ‘বার্ট, তোমাকে একটা দারুণ খবর দেওয়ার আছে।’ শুনে রিখটারের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। বললেন, ‘তাই নাকি! আমার তো তোমাকেও একটা বড় খবর দেওয়ার আছে।’

ব্যাপার কী? বোঝা গেল কনফারেন্সে দু’জনের বক্তৃতায়। তিং জানালেন, ব্রুকহাভেন-এ বেরিলিয়াম মৌলের সঙ্গে প্রোটন কণার সংঘর্ষে মিলেছে নতুন এক

|

| পিটার হিগস |

কণা। এ দিকে রিখটার ঘোষণা করলেন, ভিন জাতের এক সংঘর্ষে তিনিও খোঁজ পেয়েছেন এমন কণার, যার অস্তিত্ব কেউ টের পায়নি আগে। অচিরে বোঝা গেল সত্য। তিং এবং রিখটার যাদের সন্ধান পেয়েছেন, তারা আলাদা নয়, বরং একই কণা। দুই বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কার এত বড় যে, পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে বলা হয় ‘নভেম্বর বিপ্লব’। বিপ্লব বটেই। কারণ, দুই বিজ্ঞানীর ওই আবিষ্কারে প্রমাণ হল, কোয়ার্ক কণা কল্পনার বস্তু নয়, তার অস্তিত্ব আছে। কেন? কেন আবার, তিং এবং রিখটারের আবিষ্কৃত কণাটি যে দু’টি কোয়ার্কের সমষ্টি।

কিন্তু গবেষণায় বিপ্লব আনল যে কণা, তার নাম কী? গল্পটা সেখানে। তিং কণাটির নাম দিলেন ইংরেজি অক্ষর ‘জে’। কারণ, তাঁর মাতৃভাষা চাইনিজ-এ তিং বোঝাতে যে ছবির অক্ষর আঁকা হয়, তা অনেকটা ওই জে-র মতো। এ দিকে রিখটার নিজের আবিষ্কৃত কণার নাম দিলেন গ্রিক বর্ণমালার অক্ষর ‘সাই’। কেন? প্রথমত, গ্রিক বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে কণার নাম রাখার রীতি পুরনো। দ্বিতীয়ত, সংঘর্ষের ফলে ওই কণা যখন জন্মায়, তখন টুকরো-টাকরা এদিক-সেদিক ছুটে যে ছবি তৈরি করে, তা দেখতে ওই সাই অক্ষর (ত্রিফলা বর্শা)-এর মতো।

কণা এক, নাম দুই। কোন বিজ্ঞানীর সাধের নাম টিকবে? অন্য গবেষকেরা পড়লেন ফাঁপরে। কাকে খুশি রাখতে গিয়ে কাকে চটালেন? বুঝতে না পেরে, তাঁরা নিলেন মধ্য পন্থা। পেপার লিখতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওই কণাটিকে বললেন ‘জে/সাই’। ওই কণা আবিষ্কারের জন্য দু’বছরের মধ্যে নোবেল প্রাইজ। ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরে পুরস্কার নিতে তিং এবং রিখটার পৌঁছলেন স্টকহল্ম। আশ্চর্য, প্রাইজ নেওয়ার পর যে ভাষণ দিলেন তিং, তার শিরোনাম ‘দ্য ডিসকভারি অব দ্য জে পারটিক্ল’। দীর্ঘ বক্তৃতায় আবিষ্কৃত কণাটিকে বারবার চিহ্নিত করলেন শুধু ‘জে’ নামে। এক বারও মুখে আনলেন না ‘সাই’ শব্দটি। আর রিখটার? যদিও তার বক্তৃতার বিষয় ওই কণা আবিষ্কারের পর ‘নভেম্বর বিপ্লব’-এর এক অধ্যায়, তবু তিনি কিন্তু কণাটিকে জে/সাই না বলে, বার বার চিহ্নিত করলেন সাই/জে নামে। অর্থাৎ, সৌজন্য তিনি দেখালেন বটে, তবে ঝোলটা অবশ্যই টানলেন নিজের দিকে। ব্যাপারটা যেন ১৯৭০-এর দশকের আর এক ঘটনার মতো। রুশ-মার্কিন ঠান্ডা লড়াই কমাতে কূটনীতির চাল দিয়েছিল দু’দেশ। মহাশূন্যে চলতে চলতেই জুড়ে গিয়েছিল রাশিয়া ও আমেরিকার দুই মহাকাশযান সয়ুজ এবং অ্যাপোলো। জোট বাঁধা দুই যানকে রুশ সংবাদসংস্থা তাস বলছিল ‘সয়ুজ-অ্যাপোলো’। আর আমেরিকান নিউজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জোড়া যানকে বলছিল ‘অ্যাপোলো-সয়ুজ’। সৌহার্দের কী নমুনা!

আবিষ্কারের পর সাড়ে তিন দশক অতিক্রান্ত। নভেম্বর বিপ্লবের উৎস কণাটি কিন্তু আজও বয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্ম ইতিহাস। তার নাম পাকাপাকি ভাবে হয়ে গেছে জে/সাই। হ্যাঁ, কণার জগতে ওই একটিই ব্যতিক্রম। বস্তু সিংগল, নাম ডবল। |

| ***** |

এ বার গড পারটিক্ল। ঈশ্বর কণা। এ নামের উৎস? তা বলতে গেলে জানাতে হবে এর জন্মকাহিনি। ১৯৬৪ সাল। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার হিগস (এখন স্যর পিটার হিগস) এবং আরও কয়েক জন বিজ্ঞানী তাত্ত্বিক সমাধান দিলেন পদার্থবিদ্যায় মস্ত এক ধাঁধার। কী ধাঁধা? ভর। যার দরুন পদার্থ ভারী হয়। সহজে নড়ে না। আর, যদি বা নড়ে, তবে দৌড়তে পারে না আলোর বেগে। আলোর ভর নেই। তাই তা ছোটে সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। যদি তা হত ভারী, তা হলে তা কক্ষনও দৌড়ত না অমন বেগে। আলো বাদে আর সব জিনিস ভারী হওয়ার দরুন (আসলে তাদের ভর থাকার দরুন) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলেছে ঠিকঠাক। পৃথিবীর যদি ভর না থাকত, তা হলে তা আইজাক নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম মেনে সূর্যের চার দিকে ঘুরত না, মহাশূন্যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াত। ঠিক তেমনই আমরা যদি ভরহীন হতাম, তা হলে আমরা বাঁধা থাকতাম না পৃথিবীতে, উড়ে বেড়াতাম আকাশে। (অবশ্য, ভর না থাকলে সূর্য, পৃথিবী, মানুষ এ সবের দেখাই মিলত না ব্রহ্মাণ্ডে)। পৃথিবীর বা মানুষের ভর আসলে পৃথিবী বা মানুষ যে সব কণা দিয়ে তৈরি, তাদের ভর। তো এই সব কণারা ভর পেল কোথা থেকে?

প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হিগস বললেন, পদার্থ কণার ভর দেখা দেয় বিশেষ একটা প্রভাবে। এই প্রভাবের তুলনা চলে চুম্বকের উপস্থিতির সঙ্গে। কোথাও একটা চুম্বক থাকলে আশেপাশে তার প্রভাব টের পাওয়া যায়। আশেপাশে লোহার কুচি রাখলে তা এলোমেলো ছড়িয়ে থাকতে পারে না। লাইন বরাবর সুন্দর ভাবে দাঁড়ায়। হিগস-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ও রকম একটা প্রভাব ছড়িয়ে আছে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র। আর তা ভারী করে তুলছে কণাদের।

কী ভাবে? ব্যাপারটা বোঝাতে নোবেলজয়ী পদার্থবিদ মার্টিনাস ভেল্টমান তুলনা টেনেছেন কালি আর ব্লটিং পেপারের। কাগজ যেমন কালি শুষে নেয়, এও তেমন ব্যাপার। হিগস যে প্রভাবের কথা বলেছেন, তা যেন কালি। যার কণা আছে। অন্য দিকে কাগজ যেন পদার্থ। তারও কণা আছে। কোয়ার্ক সে রকম এক কণা। কাগজের কণা যেমন কালির কণা শুষে নেয় বা গিলে খায় কোয়ার্কও তেমনই হিগস-কল্পিত প্রভাবের কণা গলাধঃকরণ করে। পেটমোটা কোয়ার্ক হয় ভারী। আমরা বলি, তার ভর আছে। হিগস-কল্পিত প্রভাবের উপহার যে কণাটি, যা গিলে খেয়ে কোয়ার্ক বা যে কোনও কণা ভারী হয়, তা বিজ্ঞানী মহলে চিহ্নিত হল ‘হিগস কণা’। অথবা ‘হিগস বোসন’। কারণ, হিগস-কল্পিত ওই কণাটি আবার এক বিশেষ জাতের। যে জাতের ইঙ্গিত প্রথম দিয়েছিলেন আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ওই কণার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় ১৯৯৩ সালে বিজ্ঞান লেখক ডিক টেরেসি-র সঙ্গে একখানি বই লিখলেন নোবেলজয়ী লিও লেডারম্যান। প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বইতে ওঁরা ব্যাখ্যা করলেন কেন হিগস বোসন খুঁজে পাওয়া ভীষণ, ভী-ষ-ণ, জরুরি। কেন তা বিনে বিজ্ঞান কিছুই চিনবে না এই ব্রহ্মাণ্ডকে।

|

| সত্যেন্দ্রনাথ বসু |

লেডারম্যান এবং টেরেসি লিখলেন, ‘ওই কণা পদার্থবিদ্যার এতটা গোড়ায়, পদার্থের গঠন বুঝতে এতটা গুরুত্বপূর্ণ, অথচ এখনও এতটা অধরা, যে আমরা ওর একটা ডাকনাম দিয়েছি ঈশ্বর কণা [গড পারটিক্ল]। ঈশ্বর কণা কেন? দুটো কারণে। এক, পাবলিশার ওটাকে গডড্যাম [দূরছাই] পারটিক্ল বলতে দেবেন না। যদিও, ওটার খলনায়কসুলভ চরিত্র, এবং যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে ওটা খোঁজার পিছনে, সে সবের বিচারে ওই নামটিই হত আরও ভাল।’ দ্বিতীয় কারণ? লেডারম্যান এবং টেরেসি টেনে আনলেন বাইবেল-বর্ণিত সেই কাহিনি। মানুষ বানাতে উদ্যোগী আকাশচুম্বী মিনার। নিজেদের কীর্তি স্থাপনে হাতে হাত মিলেয়েছে সবাই। সকলের ভাষা এক। দেবতা গুনলেন প্রমাদ। মানুষ যে বেশি বড় হয়ে যায়! তাই মন্ত্রবলে সকলের ভাষা করে দিলেন ভিন্ন। তখন কেউ কারও কথা বোঝে না। হাতে হাত মিলিয়ে কাজ বন্ধ। মিনার পড়ল ভেঙে। আবার সবার মুখে এক ভাষা।

হিগস কণা যদি মেলে, তবে তা মুছে ফেলবে ব্রহ্মাণ্ডের অনেক জটিলতা। সুতরাং, ওই কণার ভূমিকা যেন ঈশ্বরের। এ হেন কণাকে বলা যেতেই পারে গড পারটিক্ল।

লেডারম্যান এবং টেরেসি ওঁদের বইয়ের নাম দিলেন

‘দি গড পারটিক্ল: ইফ দি ইউনিভার্স ইজ দি আনসার, হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন?’

বইখানি প্রকাশের পর থেকে মিডিয়া লুফে নিয়েছে ঈশ্বর কণা নামটি। এ দিকে স্যর পিটার কিন্তু নিজে অখুশি

ওই তকমায়। বলেছেন, অযথা ধর্মের ছোঁয়াচ লেগেছে বিজ্ঞানে। রূপকার্থে হলেও ভগবানকে টেনে আনা ঠিক নয় এ সব ক্ষেত্রে।

কেন যে হিগস মিডিয়ার সমালোচনা করছেন কে জানে। বিজ্ঞানের আলোচনায় রূপকার্থে ঈশ্বরকে সবচেয়ে বেশি টেনেছেন তো স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইন। ঈশ্বর কী করেন, বা করেন না, অথবা কী করতে পারেন, বা পারেন না, সে সব যে তিনি আমৃত্যু বুঝতে চেয়েছেন। অবশ্য, সে ঈশ্বর মন্দির-মসজিদ-গির্জার উপাস্য দেবতা নন, তিনি বরং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত নিয়মের শাসন।

নোবেলজয়ী পদার্থবিদ ইশাডর র্যাবি-র অধীনে গবেষণারত ছাত্র নতুন পরীক্ষার প্ল্যান নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এলে তিনি প্রশ্ন করতেন, তুমি কি এর ফলে পৌঁছবে ঈশ্বরের কাছাকাছি? অর্থাৎ র্যাবি জানতে চাইতেন, পরীক্ষাটির ফলাফলে স্পষ্টতর হবে কি না ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। হিগস বোসন তো সে রকমই এক কণা। তার খোঁজ মিললে তো সমাধান হবেই ব্রহ্মাণ্ডের এক বড় রহস্যের। কণাটির নামের মধ্যে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ, সুতরাং, স্বাগত।

তা সে হিগস সাহেব যতই গোঁসা করুন।

|

|

|

|

|

|