|

|

|

|

| |

| সম্পাদক সমীপেষু ... |

| আর্সেনিক থাক, ভূগর্ভের জল ছাড়া চাষ অসম্ভব |

| সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬-৫) যে সংবাদটি শিরোনামে স্থান পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গবেষণা করার সুবাদে ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (IWMI, www.iwmi.org)-এর বিজ্ঞানীদের মধ্যে তা উদ্বেগ তৈরি করেছে। বস্তুত আমরা এই আইন পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছি। আমরা মনে করছি যে, এই আইনটি কৃষকদের স্বার্থে লাগলে ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখেই এ রাজ্যে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সূচনা করবে। আপনাদের কাগজে পরিবেশিত সংবাদটি জনমানসে মিথ্যা আতঙ্ক সৃষ্টি করবে। আমরা ২০০০ সাল থেকে ভূগর্ভস্থ জল এবং সেচ-ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত কারণে আইন পরিবর্তনের এই সরকারি পদক্ষেপটিকে সঠিক বলে মনে করছি: |

|

| অমৃতই বিষ? ভূগর্ভের জল তুলে সেচ। |

১। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য, যেখানে জমি দুর্লভ আর জলসম্পদ ভরপুর। এ রাজ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০-১৮০০ মি.মি.। অন্য দিকে, পৃথিবীর উর্বরতম পলিমাটি সমৃদ্ধ এই রাজ্য। পলিমাটির ওপর উচ্চমাত্রার বর্ষণ ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে দ্রুত ভরিয়ে তোলে। অন্য কথায়, গ্রীষ্মকালে কৃষকেরা যে জলস্তর থেকে জল তুলে চাষ করেন, বর্ষায় তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই কারণে রাজ্য জল অনুসন্ধান দফতর যে-সকল নলকূপ পরিদর্শন করে, তার ৭৫ শতাংশই ১৯৯০ সাল থেকে জলস্তর অপরিবর্তিত আছে। ২৫ শতাংশ নলকূপে বর্ষার আগে জলস্তর নেমে গেলেও বর্ষার পর ১২ শতাংশে তা আগের স্তরে উঠে আসে। সামগ্রিক ভাবে, এ রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের মাত্র ৪২ শতাংশ ব্যবহৃত হয়, যা ১৯৯৪ সাল থেকে একই রকম আছে।

এই তথ্যগুলো দেখায়, ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার একটা অতিরঞ্জিত কল্পকথা, যা কৃষকদের সেচের জল তোলা বন্ধ করে শুধু কৃষকদের জীবন-জীবিকাই নয়, রাজ্যের খাদ্য-নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করতে পারে।

২। জমির স্বল্পতা ও জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের জমি ১ হেক্টরের নীচে। ফলে বেঁচে থাকার জন্যই তাদের বছরে ২-৩টে ফসল চাষ করতে হয়। এ জন্য সেচ দরকার। জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে যখন খাল-বিল-পুকুর শুকনো, তখন ভূগর্ভস্থ জল তুলতে না দিলে ফসল হবে কী করে? আর খাদ্য সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পঞ্জাব-হরিয়ানার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় (এ রাজ্যে ১৫ শতাংশের কম সেচ-পাম্প বিদ্যুৎ-চালিত) ডিজেল-চালিত সেচ-পাম্প অচল হয়ে ইতিমধ্যে বোরো চাষের এলাকা উদ্বেগজনক ভাবে কমেছে।

৩। বাংলাদেশও এ রাজ্যের মতোই আর্সেনিকপ্রবণ, কিন্তু সে জন্য কৃষকদের সেচের জল তোলা সেখানে বন্ধ হয়নি। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ টিউবওয়েল সেচের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়, ফলে ভূগর্ভস্থ জলে সেচ-ব্যবস্থা বিপুল সমৃদ্ধ হয়। ১০ বছরের মধ্যে জলস্তরের কোনও স্থায়ী নিম্নগতি ব্যতিরেকেই বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্সেনিক স্বাভাবিক উপাদান।

ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ না করে (যা একেবারেই অবাস্তব) আর্সেনিক দূষণের হাত থেকে রেহাই নেই। তাই আর্সেনিকের কুফল থেকে বাঁচতে বাংলাদেশের মতো আমরাও আর্সেনিক-মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ এবং যাঁরা আর্সেনিকের শিকার হচ্ছেন, তাঁদের ফলেট ও অন্যান্য পুষ্টির বন্দোবস্ত করার কথা ভাবতে পারি। এর বিপরীতে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বন্ধ করা কৃষকদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

৪। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিকম্প ও ভূমিক্ষয়ের ঝুঁকি-বৃদ্ধি সম্পর্কিত কোনও বৈজ্ঞানিক লেখাপত্র এই পত্রলেখকদের নজরে পড়েনি, যার অবর্তমানে এ সব কথা বলা অনর্থক আতঙ্ক সৃষ্টি করে মাত্র। যে সকল বিজ্ঞানীদের মতামত প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা কোটি কোটি কৃষকদের জীবিকা নিয়ে একটা কথাও বলেননি। বর্তমান নীতির বদল হলে তা যে দারিদ্রকেই চিরস্থায়ী করে রাখবে, বলেননি সে কথাও। ভূমিকম্প আর ভূমিক্ষয়ের অজানা কল্পিত ঝুঁকির থেকে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে দারিদ্র আর অনাহারের পরিচিত পথে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকিটি কি অধিক কাম্য?

সব শেষে মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গে দু’কোটির বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করেন, যাঁদের ৮৫ শতাংশই গ্রামের মানুষ, যাঁরা মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। বর্তমান আইনটির মতো কৃষক-স্বার্থের অনুকূল নীতি গ্রহণ না করলে এই বাংলার কৃষকরা হতদরিদ্রই থেকে যাবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী পাঠক ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি (www.epw.org)-র ৫ মে ২০১২ সংখ্যায় আমাদের লেখা নিবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

অদিতি মুখোপাধ্যায়। গবেষক, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট।

তুষার শাহ। সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট এবং প্রাক্তন অধিকর্তা, ইনস্টিটিউট অব রুরাল ম্যানেজমেন্ট, আনন্দ

|

| জেনেশুনে বিষ পান করাই ঠিক? |

| প্রতিবেদকের জবাব: সারা দেশের ভূ-স্তরে জলের পরিমাণ কত সে বিষয়ে সরকারি সমীক্ষা চালায় কেন্দ্রীয় ভূ-জল নিগম বা সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড। ভূগর্ভস্থ জলের মান কেমন তা-ও সমীক্ষা করে। তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলিতে কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র ভূ-স্তরের জল কেমন ভাবে নামছে তার সবিস্তার বিবরণ আছে। প্রতিটি রিপোর্টেই ওই সংস্থাটি ভূগর্ভের জল সংরক্ষণে জোর দিয়েছে এবং যত্রতত্র ভূগর্ভের জল তোলা বন্ধ না হলে তা বিপর্যয় ডাকতে পারে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ভূ-জল নিগম, রাজ্য সরকারের জল অনুসন্ধান দফতর, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষার উপরে ভিত্তি করে রাজ্য সরকার ২০০৫ সালে ভূ-গর্ভস্থ জল তোলা নিয়ন্ত্রণ করতে আইনও (পশ্চিমবঙ্গ ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ) আইন) করে। রাজ্যের ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমাগত নেমে যাওয়া এবং তার সঙ্গে আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড দূষণের শঙ্কা থেকেই ওই আইন করা হয়েছিল। ওই আইন প্রণয়নের পর থেকে রাজ্যে গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো যে পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে তা নয়। তবে চাষে নলকূপের ব্যবহার অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছিল। কারণ, চাষের পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আইনে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বেশ কয়েকটি শর্ত। কলকাতা পুরসভা এলাকায় ওই আইন কার্যকর ছিল না। তাই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানীয় জলের উৎস হিসেবে গভীর নলকূপের ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। |

|

বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লবের প্রসঙ্গে জানাই, সেখানে আর্সেনিক দূষণ এখন এতটাই জটিল যে ধান-সহ বিভিন্ন ফসলে মিলছে বিপজ্জনক মাত্রার আর্সেনিক। আর্সেনিক-দূষিত জল ফসলেও ঢুকে পড়ছে বলে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা ফাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গেও একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। রাজ্যে খাল-বিল, পুকুর অজস্র। ওই সব জলকে চাষের কাজে লাগিয়ে যেমন ভূ-গর্ভের জল সংরক্ষণ করা যাবে, পাশাপাশি ফসলও আর্সেনিক দূষণ থেকে মুক্ত হবে।

রাজ্যের সাত জেলায় বহু মানুষের শরীরে আর্সেনিক দূষণ-জনিত ক্যানসার। চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই রাজ্যে। আর্সেনিক-প্রবণ এলাকায় মানুষ গভীর নলকূপের জলই খাচ্ছেন। গর্ভেই শিশুর শরীরে ঢুকছে আর্সেনিকের বিষ। আর্সেনিক-প্রবণ এলাকায় তিন মাস অন্তর গভীর ও অগভীর নলকূপের জল পরীক্ষা করা আবশ্যিক। এ রাজ্যে কোথাও আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। কারণ সরকারের কোনও পরিকাঠামোই নেই। নজরদারির অভাবে আর্সেনিক ছড়াচ্ছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। এই অবস্থায় যত্রতত্র গভীর নলকূপ খুঁড়ে রাজ্যের সমস্যা না বাড়ানোই কাম্য।

|

| চাঁদের ছায়া সূর্যে! |

|

| শুকতারা। সূর্যের গায়ে। ছবি: এএফপি |

কুন্তক চট্টোপাধ্যায় ‘ভোরের সূর্যের বুকে বিন্দু হয়ে হাঁটবে শুকতারা’ (২৩-৫) শীর্ষক লেখার এক জায়গায় এসে হোঁচট খেলাম। উনি লিখেছেন, সূর্যগ্রহণের সময় ‘পৃথিবী চাঁদ-সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করায় চাঁদের ছায়া সূর্যের গায়ে পড়ে’। সাধারণ বুদ্ধি বলে, কোনও বস্তুর ছায়া আলোর উৎসের বিপরীত দিকেই পড়ে। কোন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে কুন্তকবাবু চাঁদের ছায়াকে সূর্যের দিকে ঠেলে পাঠালেন তার বিশদ ব্যাখ্যা জানালে বাধিত হব।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। বেলেঘাটা, কলকাতা-১০

|

• ২৩ মে প্রকাশিত প্রতিবেদনে চাঁদের ছায়া পড়ার বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির ফলে হয়েছিল। বিষয়টি চিঠি লিখে জানানোর জন্য সতীনাথবাবুকে ধন্যবাদ।

|

| রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা |

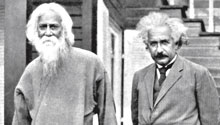

অধ্যাপক বিকাশ সিংহ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ‘বাদ পড়ল তাঁর বিজ্ঞানচেতনা’ (১৫-৫) লেখায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন যে, সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা সম্পর্কে কোনও লেখা তাঁর চোখে পড়েনি বা লেখা হয়নি। এটি বাঙালির বিস্মৃতির একটি নমুনা বলে তিনি মনে করছেন। এ বিষয়ে জানাই, বহু ছোট-বড় পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিজ্ঞান সম্পর্কে একাধিক লেখা ছাপা হয়েছে। দু’-একটি ছোট পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১০)। এ বিষয়ে একাধিক বইও বেরিয়েছে ।

এ বিষয়ে সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত একটি বইও শীঘ্র প্রকাশিত হতে চলেছে। এই বইতে নতুন পুরাতন মিলিয়ে ৪৪টি প্রবন্ধ আছে। ৩৫টি বই ও প্রায় ২৫০টি প্রবন্ধের একটি পঞ্জিও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অধ্যাপক সিংহ অথবা কোনও আগ্রহী পাঠক ‘কারেন্ট সায়েন্স’ পত্রিকায় (১০০ [৬] ২৫ মার্চ, ৮০৩-৮০৪) প্রকাশিত এই ছোট রচনাটিও দেখতে পারেন। |

|

দ্বিতীয়ত, বিশ্বপরিচয় ব্যতিরেকে সরাসরি বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লেখা যৎসামান্য। তার মধ্যে একটি তাঁর বারো বৎসর বয়সের লেখা এবং সেটির মূল্য বিজ্ঞান-রচনা হিসেবে নগণ্য। বাকি সাত-আটটির মধ্যে বড় অংশই হচ্ছে বিজ্ঞান সংবাদজাতীয় ছোট রচনা আর দুটি রচনা জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সংক্রান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে যেমন গান, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদিতে বিজ্ঞানের কথা নানা ভাবে এসেছে। বহু লেখকই এই বিষয়গুলি নিয়ে লিখেছেন। তা ছাড়া, আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা নিয়ে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

সুবীরকুমার সেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

|

বিকাশ সিংহ মহাশয় লিখেছেন: “১৯৩৮ সালে কবি ‘বিশ্বপরিচয়’ বইখানি লেখেন মৃত্যুর তিন বছর আগে।” কিন্তু ‘বিশ্বপরিচয়’ লেখা হয়েছিল এপ্রিল ২৯- জুন ২৭, ১৯৩৭ সালে। আলমোড়ায়। মৃত্যুর চার বছর আগে, কবির বয়স তখন ৭৬ বছর। (তথ্যসূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যয়, রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি, দে’জ প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ-৯৬-৯৮)। ১৯৩৮ সালে বইটির তৃতীয় সংস্করণ লেখা হয়। কবি তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তারিখ দিয়েছেন: কালিম্পং ২৭-৬-’৩৮ (তথ্যসূত্র: বিশ্বপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আশ্বিন ১৪০৬, পৃ-৯)।

স্বপনকুমার দে। শিক্ষক, বাংলা বিভাগ। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭৩ |

|

|

|

|

|