|

|

|

|

| |

কখন এগোতে হয়, কখন পিছিয়ে আসতে হয়

গোপালকৃষ্ণ গাঁধী |

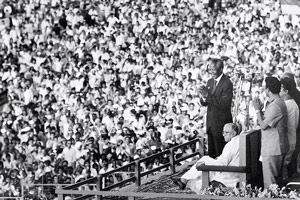

এক বার বাঁ দিকে তাকালেন তিনি। এক বার ডান দিকে। ইতিপূর্বে তাঁর চোখ কখনও এমন মানবসমুদ্র দেখেনি। তিনি, নেলসন রোলিলালা ম্যান্ডেলা, দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাগারে কাটানোর পর, কলকাতা সফরে এসেছিলেন। ১৯৯০ সালের শীতকাল। যে দেশটি তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের পাশে নিজের আবেগতাড়িত সমর্থন নিয়ে অবিচল ছিল, সেই দেশে তাঁর প্রথম সফর। ভারত সফরের আগে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, দিল্লি ছাড়া আর কোন কোন শহরে যেতে চান তিনি? উত্তরে দুটি শহরের নাম উল্লেখ করেছিলেন ম্যান্ডেলা: বারাণসী আর কলকাতা। সেই কলকাতায়, প্রোটোকল মেনে, ম্যান্ডেলা রাজ্যপালের অতিথি হলেন বটে, কিন্তু আসলে আমন্ত্রণ ছিল প্রবীণ বামপন্থী নেতা, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর।

দু’জন মানুষ ঠিক কতটা আলাদা হতে পারেন, এই দু’জনকে দেখলে বোঝা সম্ভব। এক জন দীর্ঘদেহী, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল, মুখে হাসি লেগেই আছে, জনতার দিকে হাত নাড়তে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, এমনকী তিনি নেচেও উঠতে পারেন। আর অন্য জনকে কোনও ভাবেই লম্বা বলা যাবে না, তাঁর মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, তাঁর মুখে হাসি অতি বিরল এবং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপেই চঞ্চল উচ্ছ্বাসের বদলে মহিমময় স্থিরতা।

ইডেন গার্ডেনস-এর মাঠে একটা ঘাসও দেখতে পাওয়ার উপায় নেই, স্ট্যান্ড একেবারে ঠাসা। ম্যান্ডেলা অভিভূত। কলকাতার এই ভিড়, এই উন্মাদনা তাঁর প্রত্যাশার, অভিজ্ঞতার অতীত। এই মাপের সমাবেশ জ্যোতিবাবুর অচেনা কিছু নয়, তবু কোনও জনসভায় এমন আবেগ-উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ তিনি আগে দেখেননি, অন্তত সদ্য-কারামুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কলকাতা সমাবেশের পর নয়। অতিথি এবং আতিথ্যপ্রদানকারী, উভয়ের কেউই এই আবেগের স্মৃতি বিস্মৃত হননি। এই সভার প্রেক্ষাপটটি ছিল সত্যই ঐতিহাসিক।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শাসনের ছত্রে ছত্রে মিথ্যা প্রচার ছিল। তার পাশাপাশি ছিল একটি তত্ত্ব: ‘বান্টুরা আন্দোলন করতে পারে, কিন্তু তারা শাসন করার অযোগ্য’। ‘বান্টু’ শব্দটির এই বর্ণবিদ্বেষী ব্যবহারই ভ্রান্ত এবং বিকৃত দক্ষিণ আফ্রিকার জনবৈচিত্র্য ঢের বেশি। কিন্তু এই অপপ্রচারটি বিপুল ক্ষতি সাধন করেছিল। এই কথাটা বলাই হত স্থানীয় মানুষের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করার উদ্দেশ্যে, এবং সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থও হয়েছিল। মানুষ বুঝতে পারছিলেন সময় তাঁদের দিকে, কিন্তু সেই সুযোগটিকে আঁকড়ে ধরতে তাঁরা অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কারণ ক্রমাগত এই প্রচার তাঁদের মনের জোর কমিয়ে দিয়েছিল।

|

|

| অতিথি। কলকাতার জনসভায় নেলসন ম্যান্ডেলা। মঞ্চে জ্যোতি বসু। ১৮ অক্টোবর, ১৯৯০। |

ম্যান্ডেলার কলকাতা সফরে একটি প্রশ্ন বার বার ধেয়ে এসেছিল: কী ভাবে আন্দোলনকে ক্ষমতায় আর বিক্ষোভকে প্রশাসনে রূপান্তরিত করলেন? সংশয়ীরা নয়, শুভানুধ্যায়ীরাই প্রশ্নটি করেছিলেন। ম্যান্ডেলা এই প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর করেননি, কিন্তু তাঁর শরীরী ভাষা বলে দিচ্ছিল যে, এই প্রশ্নটা নিয়ে তাঁর মনেও কিছু সংশয় আছে। এখানেই তাঁর কলকাতা সফরের বিশেষ গুরুত্ব এখানে বামপন্থীরা শাসকের ভূমিকায়। সংগ্রামের সন্তান বামপন্থী, সত্তরের দশক অবধি যাঁদের সম্বন্ধে বলা হত, তাঁরা ‘বিক্ষোভ করতে পারেন, কিন্তু সফল ভাবে প্রশাসন চালাতে পারেন না’। আশির দশকে পৌঁছে সেই সমালোচনা বন্ধ হয়ে যায়, তার পিছনে ছিল পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের প্রশাসনিক সাফল্য। (একুশ শতকের প্রথম দশকে যা ঘটে, সেটা অন্য কাহিনি।) কলকাতায় ম্যান্ডেলা তাঁদের অতিথি। কী ভাবে একটা জোট সরকার চালাতে হয়, তা শেখার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে।

১৯৯০-এর কলকাতার কাছেও ম্যান্ডেলা নিছক এক জন ‘আইকন’ ছিলেন না। তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাতে কলকাতার মানুষ তাঁকে ‘আমাদের মতো’ বলে ভাবতে পেরেছিলেন। ম্যান্ডেলাই সেই ব্যক্তি, যাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টিও (এস এ সি পি) ‘আমাদের মতো’ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং কার্যত তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল নিজেদের নেতা হিসেবে। ম্যান্ডেলা কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এমন কাউকে চিনত না যিনি শ্রেণিসংগ্রামের প্রতি ম্যান্ডেলার চেয়ে বেশি সংবেদনশীল, একটা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ম্যান্ডেলার চেয়েও বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এস এ সি পি-র একটা আদর্শ ছিল, তার ক্যাডাররা ছিলেন সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক চেতনায় তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করার মতো নেতা এস এ সি পি-র ছিল না। অন্য দিকে এ এন সি-র দলে বেশ কিছু বড় মাপের জননায়ক ছিলেন। এবং, তাঁদের মধ্যে মহত্তম ছিলেন এন আর এম গোটা দুনিয়ার কাছে যিনি ম্যান্ডেলা, এবং তাঁর কাছের মানুষদের কাছে ‘মাদিবা’। সেই শিক্ষক, যাঁর গভীরতা ছিল প্রাচীন হ্রদের মতো। দক্ষিণ আফ্রিকায় এ এন সি, দ্য কনফেডারেশন অব সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নস এবং এস এ সি পি-র মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এবং বামপন্থার যে ত্রিমুখী জোট তৈরি হয়েছিল, তা গোটা দুনিয়ায় অদৃষ্টপূর্ব। ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, ‘আমি প্রায়ই শুনি যে কমিউনিস্টরা নাকি আমাদের ব্যবহার করছে। হয়তো করছে। কিন্তু আমরাও কি তাদের ব্যবহার করছি না?’ |

|

শুক্রবার শহিদ মিনারের বাম সমাবেশে নেলসন স্মরণ।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শেষ শ্রদ্ধা। ছবি: দেশকল্যাণ চৌধুরী। |

‘ব্যবহার করা’ কথাটা খুব ইতিবাচক নয়, ঠিকই। কিন্তু যখন রাজনৈতিক ভাবে স্পষ্টবাদী, বিচক্ষণ এবং সাহসী হওয়ার সময়, তখন কোন কথাটা ‘রাজনৈতিক ভাবে ঠিক’, তা বিচার করে সময় নষ্ট করার মানুষ ছিলেন না ম্যান্ডেলা। এস এ সি পি-র নেতা জো স্লোভো-র মতো গোঁড়া কমিউনিস্ট গোটা দুনিয়াতেই বিরল, তিনিও এই পারস্পরিক ‘ব্যবহার করা’র উপযোগিতা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন।

কখনও কখনও কৌশল, বৃহত্তর পরিকল্পনা এবং আদর্শ একই বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়। কখনও কখনও প্রবৃত্তি, অনুভূতি এবং অভিলাষ এক হয়ে যায়। কখনও কখনও সাহস, প্রত্যয় এবং সারল্য একজোট হয়ে বিপুল শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। ১৯৯০ থেকে পাঁচটি বছর দক্ষিণ আফ্রিকা এ রকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়েই চলেছিল। এবং, সেই সময়ের একটা মস্ত অভিজ্ঞান ছিল বিশ্বাস সেই সাদামাটা, প্রাচীন, চেনা বিশ্বাস। ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দেশ যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, এস এ সি পি তাতে বিশ্বাস করেছিল। শুধু তা-ই নয়, তারা সে দেশের জাতীয় ঐক্যের সরকারে যোগ দিয়েছিল। আমার ধারণা, ম্যান্ডেলা পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা বিচার করেছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পিছনে তাঁর সেই উপলব্ধির একটা ভূমিকা ছিল।

স্লোভো ‘সূর্যাস্ত নিয়ম’ উদ্ভাবন করলেন, অর্থাৎ, যে যুগ শেষ হয়ে গেল, তার সব কিছুই এক ধাক্কায় ছুড়ে ফেলে না দিয়ে ধীরে ধীরে বদল আনা হবে। স্থির হল, জাতীয় নির্বাচনে যে দলগুলি পাঁচ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পাবে, তাদের সব ক’টিকেই প্রথম পাঁচ বছরের জন্য গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল ইউনিটি-তে যোগ দিতে দেওয়া হবে। অস্যার্থ, যে ন্যাশনাল পার্টি এত দিন ধরে বর্ণবিদ্বেষী শাসন চালিয়ে এসেছিল, তারাও ঠাঁই পাবে নতুন জমানার প্রথম সরকারে।

অর্থাৎ, শুধু এস এ সি পি নয়, যাদের ‘শত্রু’ হিসেবেই দেখার কথা, তাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলতে চাইছিলেন ম্যান্ডেলা। একটা বিরাট ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি, এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁদের ত্রিমুখী জোট সম্পূর্ণ ভেঙে যেতে পারত। এবং, বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। সদ্য-প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক-কে ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে আমন্ত্রণ করলেন সদ্য-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলা। কী আশ্চর্য, ডি ক্লার্ক সেই প্রস্তাবে সম্মতও হলেন।

এ বার ম্যান্ডেলা তাকালেন কোয়াজুলু নাটাল-এর দিকে। সেখানে অবিসংবাদী ক্ষমতার অধিকারী ইনকাথা ফ্রিডম পার্টি। তার নেতা মাঙ্গোসুথু বুথেলেজি দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র। ম্যান্ডেলা তাঁকেও সরকারে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। বুথেলেজি প্রথমে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত ম্যান্ডেলার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন এবং ডি-ক্লার্কের সঙ্গে আর এক জন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার আর একটি বৃহৎ এবং উদ্যোগী জনগোষ্ঠী হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। ম্যান্ডেলা তাঁর মন্ত্রিসভায় এই গোষ্ঠীর বেশ কয়েক জনকে স্থান দিলেন। দেশের প্রথম স্পিকার হলেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত, প্রথম প্রধান বিচারপতি হলেন আর এক জন। ম্যান্ডেলাকে এক বার প্রশ্ন করা হয়েছিল, যত জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলেন, তা কি দেশের জনসংখ্যায় তাঁদের অনুপাতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? (সঙ্গতি কিন্তু সত্যই ছিল না সে দেশের জনসংখ্যায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অনুপাত যত, গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁদের উপস্থিতির অনুপাত ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি)। ম্যান্ডেলা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘দেশের সংগ্রামে ভারতীয়দের যে অবদান, এই সংখ্যাটি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ’। অর্থাৎ, জোট তৈরির নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন ম্যান্ডেলা। সেখানেই রচিত হল দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন রামধনু।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথায় ফিরে আসি। সেটা ১৯৯৭ সাল। আমি তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় হাই কমিশনার হিসাবে কাজ করছি। জ্যোতিবাবু দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করবেন বলে স্থির করলেন। আমি ম্যান্ডেলাকে জানালাম। মনে হল, তিনি যেন তাঁর মানসচক্ষে ইডেন গার্ডেনস-এর সেই সমাবেশ দেখতে পেলেন। এবং তৎক্ষণাৎ জানালেন, তিনি অবশ্যই দেখা করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে (প্রোটোকল অনুযায়ী, দেখা না করলেও চলত তাঁর)। জ্যোতিবাবুর জন্য যে ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দিলেন, তা সচরাচর রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্যই নির্দিষ্ট করা থাকে। জ্যোতিবাবুর অবশ্য সেই অভ্যর্থনার দিকে তেমন মন ছিল না। এ দফায় তিনি দেখতে চাইছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় কী ভাবে জোট চলছে।

প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলার অফিসে জ্যোতিবাবুর পরিচয় দিচ্ছিলাম, ‘ফিদেল কাস্ত্রোর পর তিনিই দুনিয়ায় দীর্ঘতম সময় ধরে কোনও কমিউনিস্ট সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন...’ আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই জ্যোতিবাবু বললেন, ‘কোনও নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার’, প্রেসিডেন্ট হা হা করে হেসে উঠলেন। জ্যোতিবাবু এস এ সি পি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং এ এন সি-র দফতর ঘুরে দেখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘নির্বাচনী গণতন্ত্রে একটি লেফট-সেন্টার সরকার কী ভাবে কাজ করছে, সেটা নিজের চোখে দেখার জন্য।’

যে সময়ে আদর্শ আর বাস্তববোধ সর্বদাই বিপরীতমুখী, নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সম্পর্ক যখন পরস্পরবিরোধী, যখন ‘ভালত্ব’কে লোকে অবধারিত ভাবেই ‘বোকামো’ মনে করে, তখন ম্যান্ডেলা একটি ভিন্নতর উদাহরণ তৈরি করেছিলেন। তাঁর ভালত্ব অজ্ঞ সরলতাপ্রসূত ছিল না, তাঁর আদর্শও ছিল না বাস্তববোধরহিত। তিনি জানতেন, ভাল হওয়াটা বুদ্ধির পরিচায়ক, এবং বিচক্ষণতা ভাল। তাঁর সংগ্রামের সময় তিনি বলেছিলেন, তাঁর অহিংসা একটি কৌশল, কোনও দার্শনিক অবস্থান নয়। সে যা-ই হোক না কেন, তাঁর অহিংসার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে খুব কার্যকর হয়েছিল। ম্যান্ডেলা ছিলেন প্রশিক্ষিত আইনজীবী, আবার প্রশিক্ষিত মুষ্টিযোদ্ধাও। তিনি জানতেন কখন এগোতে হবে, কখন পিছিয়ে আসতে হবে কয়েক পা, আর কখন সরে দাঁড়াতে হবে। এবং, বিপক্ষকে চমকে দেওয়ার গুরুত্বও বুঝতেন তিনি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি জানতেন, প্রোটোকলের মতোই লড়াইয়েরও কিছু নির্দিষ্ট নীতি আছে। তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আচরণে সাহস যতটা প্রবল ছিল, ততটাই প্রবল ছিল নৈতিকতা। তাঁর সাহস এবং নৈতিকতা, দুটিই উদ্ভূত হয়েছিল তাঁর বোধ থেকে, হৃদয় থেকে নয়।

স্বর্গের সিংহদ্বারে তাঁকে যদি পুরস্কার হিসেবে মাথার পিছনে রাখার জন্য একটি জ্যোতির্বলয় দেওয়া হয়, ম্যান্ডেলা হয়তো এক গাল হেসে জানতে চাইবেন, সেটা কি আসলে একটা ‘টেনিকয়েট রিং’, যা ছুড়ে ছুড়ে বাচ্চা মেয়েরা খেলা করে? তাঁকে যেন মহাপুরুষ, সন্ত না বানিয়ে ফেলি। তাতে তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা, কোনওটির প্রতিই সুবিচার করা হবে না। তার চেয়ে বরং আমরা দেখতে পারি, বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি কী ভাবে নৈতিকতাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং নৈতিক প্রশ্নের মীমাংসায় বুদ্ধিকে ব্যবহার করার নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। |

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের ভূতপূর্ব হাই কমিশনার (১৯৯৬-৯৭)

|

|

|

|

|

|