|

|

|

|

|

|

|

|

পুস্তক পরিচয় ২... |

|

| সম্পর্কের ইতিহাস নিছক মসৃণ নয় |

| শেখর ভৌমিক |

প্রসঙ্গ কলকাতা ও বঙ্গোৎকল সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞা

(ভাষান্তর: রবীন্দ্রনাথ পাত্র)। নান্দনিক, ২৫০.০০

উড়িষ্যার চিত্র, যতীন্দ্রমোহন সিংহ। সম্পা: প্রবীর মুখোপাধ্যায়। চর্চাপদ, ২৫০.০০ |

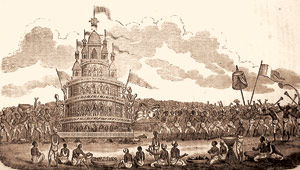

বউবাজারে বিশ্বনাথ মতিলালের হুকুমে ‘চাঁপাকলাওয়ালা’ গোপাল উড়ের ঠাঁই হয় যাত্রাদলে। দুর্গাদাস লাহিড়ীর কথায় সর্বতোভাবে বাঙালিকে অনুসরণ করে সে ‘বাঙ্গালী হইয়া গেল’। আর ‘কেরা বাঙালি’ নামে অভিহিত কয়েক পুরুষ ধরে ওড়িশার বাসিন্দাদের সম্পর্কে রসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন তাঁদের বোলচাল ‘উড়ে’দের মতো। দুই প্রতিবেশীর মেলামেশাই যাজপুরের ভূমিপুত্র, ওড়িয়া ভাষার অধ্যাপনাসূত্রে দীর্ঘকাল কলকাতার বাসিন্দা কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞা-র বইয়ের বিষয়বস্তু।

‘বঙ্গোৎকল’ সঠিক ভাবেই তাঁর বিচারে এক ‘Cultural Region’-এর অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রে চৈতন্যদেব আর জগন্নাথ। রোগের উপশমে জগন্নাথ দর্শনে ওড়িশা গিয়ে যাজপুর মোকামে লবণচৌকির দারোগা হলেন বঙ্কিম-জনক যাদবচন্দ্র। আর সে যাতায়াত বহু দিনের বলেই শ্রীক্ষেত্রের বাটিকে ‘ক্ষেত্তুরে বাটী’ বলে পরিচয় দিতে অসুবিধা হয়নি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের।

নানা সূত্রে ওড়িশায় যাওয়া বাঙালিদের লম্বা তালিকা আছে বইতে। যেখানে ভারতচন্দ্রও আছেন, আবার ওড়িশা থেকে কলকাতায় আসা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে রবীন্দ্র-সেবক বনমালীও আছেন। শুধু মন্দির নির্মাণরীতি আর সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান-প্রদান নয়, লেখক দেখিয়েছেন ঢেঙ্কানল বা ময়ূরভঞ্জের রাজন্যবর্গের বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ‘সঞ্জীবনী’, ‘ভারতী’র মতো পত্রিকাকেও পৌঁছে দেয় কেওনঝড়ের মতো দেশীয় জমিদারির গ্রন্থাগারে। পাশাপাশি নাট্যচর্চা, ব্রাহ্মধর্ম আর মদ্যপানও বাঙালিদের অবদানের তালিকায়। এক কথায় দুই প্রতিবেশীর সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাস, যার পথ সব সময়ই মসৃণ ছিল এমন নয়। ওড়িয়া ভাষা তুলে বাংলা চালু করতে উঠেপড়ে লাগলেন ওড়িশার বাঙালিদের একাংশ। সুখের কথা, এর প্রতিবাদ এসেছিল গৌরীশঙ্কর রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাঙালির কাছ থেকেই। কলকাতায় থাকাকালীন গোদাবরীশ মিশ্রের কিছু খারাপ অভিজ্ঞতার কথা কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন বটে, তবে গল্প তো আরও ছিল। |

|

ওড়িয়াদের কলকাতাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি (আ ওয়ার্লড এল্সহোয়্যার/ ইমেজেস অব কোলকাতা ইন ওড়িয়া অটোবায়োগ্রাফিজ এবং ও! কালকাটা/ ওড়িয়া অববোধরে কলিকতা)। সেখানে বিক্রম দাসের মতো কেউ কেউ লিখেছেন, ব্যঙ্গের চোটে ওড়িয়া পাচক-ভৃত্যরা পরিচয় গোপন করে ওড়িয়া মেশানো বাংলা বলতেন। শচী রাউতরায় ‘দুই বিঘা জমি’র লাইন তুলে (‘ঝুঁটি বাঁধা উড়ে...’) বলেন, রবিঠাকুর অবধি ‘আমাদের’ ছাড়লেন না! বাংলা সাহিত্যে মজার চরিত্র হিসেবে ‘উড়ে’র উপস্থাপনের ইতিহাস লিখেছেন সুমন্যু শতপথী।

তবু, আসলে তো আমরা দুই দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী, ব্রাহ্মণী-বৈতরণী আর দামোদর-রূপনারায়ণের মতো। কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞা থেকে নিবেদিতা মহান্তি পর্যন্ত প্রায় সকলেই একটি বিভাজনরেখা টানেন— উনিশ শতকের আগে চলে যাওয়া বাঙালি আর কর্মসূত্রে উনিশ শতকে ওড়িশায় যাওয়া বাঙালির মধ্যে। এই ধারণারও একটা পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। নবীনচন্দ্র সেন বা শিবচন্দ্র সোমের মতো উনিশ শতকে যাওয়া রাজকর্মচারীরা ওড়িশার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

অনেক তথ্য দিয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র। দরকার ছিল পুনর্বিন্যাসের। অনুবাদটা চলতি বাংলায় হলে সমস্যা ছিল না। জগন্নাথ সংস্কৃতির কথা বললেন কিন্তু তার অঙ্গস্বরূপ আবহমান কাল ধরে বাংলার গ্রামজীবনে ‘শিকার’ সন্ধানে আসা পাণ্ডা ওরফে লালবিহারী দে-র ‘সেথুয়া’ বা সুরেশ সমাজপতির ‘পুরুষোত্তমের সেথো’দের কথা পেলাম না। আর গদাধর দাসের বইয়ের নাম জগৎমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল নয়। এ রকম সামান্য ভুলত্রুটি সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনবদ্য সূত্র হতে পারে কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞা-র বইটি।

কর্মসূত্রে গিয়ে বঙ্গসন্তানদের অনেকেই ওড়িশা বিষয়ক বইপত্তরও লিখেছেন। মঠ নিয়ে কেদারনাথ দত্ত, পুরীর ওপরে ব্রজকিশোর ঘোষ বা দুর্ভিক্ষ বিষয়ে গোপালচন্দ্র হালদারের বই প্রামাণ্য। যতীন্দ্রমোহন সিংহও গল্পের ছলে সদ্য দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে উঠতে শুরু করা একটি সমাজের রূপান্তরের কাল হাজির করেছেন পাঠকের কাছে। বলেছেন, তাঁর লেখা আসলে উপন্যাসের আদলে সমাজচিত্র।

অবশ্য রাজকর্মচারী হিসেবে দুর্ভিক্ষের পিছনে সরকারের হাত দেখতে পাননি যতীন্দ্রমোহন। মহাজন আর মানুষের উদ্যোগহীনতাকে দায়ী করে সেই self help-এর নিদান দিলেন, নরোত্তমদাস বাবাজির হাত দিয়ে ৫০,০০০ টাকা দান করালেন কৃষি ভাণ্ডার স্থাপনে। এ অন্য মহন্ত, ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ-র ললিতাদাস বাবাজি নয় যে মেয়ে ফুসলোয়। মঠগুলোর সে কালে খুবই বদনাম ছিল। সে অর্থে যতীন্দ্রমোহনের মঠ পবিত্র। বস্তুত সমকালীন বাঙালিদের একাংশের মতো ওড়িশার এক বিকল্প ভাবমূর্তি তৈরির শরিক ছিলেন যতীন্দ্রমোহন।

পুনর্মুদ্রণে বইটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩১০ নয়, ১৪১৮ মুদ্রিত হয়েছে, যা আসলে ‘প্রথম চর্চাপদ সংস্করণ’। মূল বইয়ের ভূমিকা কেন পরিশিষ্টে গেল বোঝা গেল না। বানান অনেক ক্ষেত্রে অবিকৃত থাকেনি। মূল বইয়ের কিছু শব্দ অনেক জায়গায় বাদ পড়েছে, যে কারণে অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটছে। তবে পরিশিষ্টে প্রকাশিত লেখকের রচনা, রচনাপঞ্জি, সমকালীন প্রতিক্রিয়া এবং যতীন নায়কের মুখবন্ধ নিশ্চিত ভাবে সমৃদ্ধ করে। একটা আপশোস, বাংলা-ওড়িশার সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান সম্পাদক আগেও লিখেছেন। তাই এই সংস্করণের ভূমিকায় তার কিঞ্চিৎ আলোচনা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল। |

|

|

|

|

|