|

|

|

|

| |

উত্তরের চিঠি |

|

| একটি পাতা দুটি কুঁড়ি |

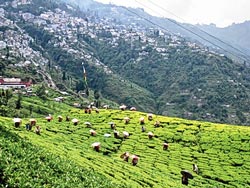

| বাঙালির ড্রইংরুমে ইনফিউশন, সাবেকি আড্ডার হ্যাংওভার, আর রাতভরের তর্কএই থ্রি ইডিয়টের দৌলতে এখনও ওরা সেরা! টেস্ট ক্রিকেট থেকে সেনেট সর্বত্রই চালু চা পানের বিরতি। তবে চা নিয়ে চাপান-উতোরের মাঝেও বঙ্গসমাজ যে মানুষটির কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতার্থ, তিনি ক্যাম্বেল সাহেব। ১৮৪০ ভারতবর্ষ উপনিবেশের খাতায় নাম তুলেছে। সে সময় ক্যাম্বেল উত্তরবাংলার দার্জিলিংয়ে প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে চা-গাছ রোপণ করেন। অল্প দিনেই গাছ বড় হল। সাহেবরা বুঝলেন, পাহাড়েও চা উৎপাদন সম্ভব। রাতারাতি রুদ্ধশ্বাসে শ’য়ে শ’য়ে চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু ১৮৬০-এর পর দার্জিলিং পাহাড়ে চা-বাগিচার জন্য আর জায়গা রইল না। অগত্যা সাহেবরা নেমে এলেন তরাই-এর মতো ‘home of fever’-এর জায়গায়। তরাইয়ের তিমিরাচ্ছন্ন বনভূমি একের পর ধ্বংস করে চা-বাগিচা গড়ে উঠল। ১৮৯০ পর্যন্ত একটানা চা-বাগান গড়ার লক্ষ্যপূরণের পর ইংরেজরা ডুয়ার্সের দিকে চোখ ফেরালেন। ১৮৭৪-এ ডুয়ার্স পেল প্রথম চা-বাগান। এবং সেই বাগান-বিপ্লবের সম্ভাবনায় আজও ডুয়ার্সের মতো বড় বাগান দার্জিলিংয়ে নেই, আগেও ছিল না। সে সময় একদিকে পরাধীনতার উপনিবেশিক অত্যাচার, অন্য দিকে পুঁজির অপ্রতুলতা বাঙালিদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসার পথে রুখে দাঁড়ায়। তবু সাহেবদের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হয়েছিলেন সেকালে ক’জন বাঙালি। এদের মধ্যে তৎকালীন দার্জিলিং অঞ্চলের হালদার ও চৌধুরী পরিবার বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এরা পরবর্তীতে তরাইতে চা-বাগান স্থাপন করেন। বর্তমান কমলপুর চা-বাগান ছিল হালদারদের। অন্য দিকে মোহরগাঁও-গুলমা ছিল বা আছে বিপ্রদাস চৌধুরীর হাতে। |

|

| হ্যাপিভ্যালি চা বাগান। —নিজস্ব চিত্র। |

এ ভাবেই সে সময় ইংরেজদের একচেটিয়া বাগান বানানোর স্বপ্নকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দেন ক’জন বাঙালি। তরাই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালিরও বেশ কিছু বাগান ছিল। এর মধ্যে সুকনা, দাগাপুর, মেরিভিউ, খড়িবাড়ি, মানজা, ফুলবাড়ি, ভোজনারায়ণ, সাহাবাদ, সৈয়দাবাদ, আশাপুর, থানঝোড়া, সন্ন্যাসিথান, পুটিংবাড়ি, শিমুলবাড়ি অন্যতম। তরাইতে অধিকাংশ স্বদেশি চা-বাগান ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন দশকের মধ্যে স্থাপিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজরা waste land পেয়ে সেখানে চা-রোপণ করে। এই জমিগুলি চা-চাষের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। তা ছাড়া এগুলো কম দামে সরকারের কাছ থেকে সরকারি পাওয়া যেত। কিন্তু এতে বাঙালিরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে জোতজমি অর্থাৎ আবাদি ভূমিতে বাধ্য হয়ে চা-চাষ শুরু করেন। ভোজনারায়ণ চা-বাগান এ রকম জোতজমিতেই গড়ে ওঠে। সব মিলিয়ে বাঙালিরা সেকালে স্বদেশি চা-বাগান গড়ার মধ্য দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে প্রয়াসী হন। প্রথম দিকে জলপাইগুড়ির উকিলরাই চা-বাগান নির্মাণে এগিয়ে আসেন। ডুয়ার্সে যে দু’জন বাঙালি প্রথম ব্যক্তিগত উদ্যোগে চা-চাষ শুরু করেন, তাঁরা হলেন মোহম্মদ রহিমবক্স ও বিহারীলাল। ঊনবিংশ শতকে ডুয়ার্সে বাঙালি উদ্যোগে তৈরি হল মোগলকাটা বাগান ও নিদাম চা-বাগান। পরবর্তীতে চামুর্চি, কাঁঠালগুড়ি, রামকোড় চা-বাগানও বাঙালি প্রয়াসের ফসল। ডুয়ার্সের রহিমপুর, ফতিমাবাদ বাগান তৈরি করলেন মোশারফ হোসেন। ১৯১১-তে প্রতিষ্ঠাত হল গোপালপুর চা-বাগান। এই সব বাঙালিদের গড়া জমিতেই পূর্ব পুরুষের শুষ্ক বীজে ফুলের কীর্তিমালা গাঁথছে হ্যাপিভ্যালি, মকাইবাড়ি, মিমগার্ডেন, জাংপনাগার্ডেন। মালিকানা নেই। একশো বছর আগে বাঙালিরা যে শ্রম, অধ্যবসায়, বিচক্ষণতায় চা-শিল্পের মেরুদণ্ড সোজা রেখেছিলেন তা নিতান্তই অদূরদর্শীতা, অবহেলা, হঠকারীতায় বাঙালিদের হাতের বাইরে চলে যায়। স্বাধীনতার বেশ কিছু বছর পরে শুরু হল বাগান বিক্রির উপক্রম! দেখতে দেখতে বাগানের উত্তরাধিকারে অবাঙালি পদবী স্থান করে নিল। বাঙালিদের ক’জন শেয়ার কিনে শিল্পটাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেও তা এই শিল্পের পুনরুদ্ধানে যথেষ্ট ছিল না। আর সেই প্রেক্ষিতকে স্পষ্ট করে আজও উত্তরবঙ্গে বাঙালি চা-বাগানের সংখ্যাও ধারাপাতে জায়গা করেছে। হাজার আন্দোলন, ব্রিটিশদের উন্নাসিকতা, সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ, স্বদেশি সংগ্রামের পরেও যে স্মরেণ্য-বরেণ্যরা উত্তরবাংলার চা-শিল্পকে বেহাত হতে দেননি, সেই বাঙালিরই অনুজরা আজ চা-শিল্পকে আতসকাচের তলে এনে দিলদেখতে লজ্জা হয়।

সন্দীপন নন্দী। বালুরঘাট।

|

| গবেষণা বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে |

প্রায় পাঁচ বছর ধরে অর্থাৎ প্রাক্তন উপাচার্য অরুণাভ বসু মজুমদারের কার্যকালের পুরো সময় ধরেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। ইউ জি সি-র নয়া নিয়মাবলিই নাকি উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিভাগের অফিসাররা পড়তেই পারেননি। ইংরেজিতে লেখা নিয়মাবলি বুঝতে এবং কার্যকর করতে কর্তাদের চার/পাঁচ বছর লেগে যায়। রিসার্চ, রেজিস্টেশন, ডিগ্রির কাজকর্ম সবই বন্ধ থাকে বছরের পর বছর। সেই প্রস্তাবগুলোর ঠিক কোন স্থানে কতগুলি স্বাক্ষর করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য তথা গভর্নরের কাছে পাঠাতে হবে, সেটা ভুল করে বসে থাকেন অফিসাররা। প্রস্তাবের প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর থাকবার কথা ছিল। অথচ সেটা বাদ দিয়েই আচার্যের অনুমোদনের জন্য পাঠানোর পর আচার্য সেই কাগজ আটকে দেন। চার বছর ধরে সেই কাগজ আটকে থাকে।

অথচ অফিসারের চেয়ারে বসে ইউ জি সি-র নির্দেশাবলি বুঝতে না-পারার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অফিসারের কিংবা উপাচার্যের কোনও রকম শাস্তি হয়নি। বছরে কোটি কোটি টাকা দিয়ে এদের পোষা হচ্ছে। আমাদের সমাজটা কি punishment free society? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে উপাচার্য ছাড়াও বহু ডক্টরেট ডিগ্রিধারীরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং আসেন। বাম জমানাতেই এই সব ডক্টরেট ডিগ্রিধারী অধ্যাপক এবং উপাচার্যদের দিকে তাকালে বিবমীষার ইচ্ছা হয়। পাঁচ বছর ধরেই গবেষকদের জীবনে নেমে আসে প্রগাঢ় অন্ধকার। বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিভাগ থেকে গবেষকদের সম্বন্ধে, তাঁদের পেপার সম্পর্কে ভুলে ভরা তথ্য রেজিস্ট্রারের দফতরে পাঠানোটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। গবেষকরা কি বিষয়ে গবেষণা করতে চান, তার পেপারের নামকরণ কি হবে, সব কিছুতেই বিভাগীয় প্রধানরা ভুল তথ্যই রেজিস্ট্রার দফতরে পাঠাতেন। রেজিস্ট্রার দফতর সেগুলোকে আবার সংশ্লিষ্ট দফতরেই ফিরিয়ে দিত ভুল শোধরাতে। গবেষণাপত্র গ্রহণ করবার আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপকদের জন্য উপঢৌকন ও ‘পার্টির’ ব্যবস্থা করতে হোত।

যে সব বিভাগীয় প্রধানরা, গাইডরা ভুল তথ্য রেজিস্ট্রার দফতরে পাঠাতেন তাঁরা অন্যান্য উচ্চ প্রশাসনিক এবং অ্যাকাডেমিক পদ লাভ করতেন।

কর্তৃপক্ষের এই ভুলের খেসারত দিচ্ছে গবেষকরা। উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কম গুরুত্বের স্থানে আছে গবেষণা এবং শিক্ষা। পাঁচ বছর গবেষণা বন্ধ থাকবার পর নতুন ইউ জি সি-র নিয়মাবলি মেনে এন্ট্রান্স টেস্ট, ফিল্ড ওয়ার্ক চলল। এমফিল এবং পি এইচ ডি-র ক্লাস একই সঙ্গে চলতে থাকল। এমনকী পরীক্ষাও নেওয়া হল। তার পর চার মাস হয়ে গেল অথচ কোনও রেজাল্টই প্রকাশিত হল না। বহু প্রবীণ গবেষক ভর্তি হলেন এবং অপমানিত হলেন। লাইব্রেরিতে তাঁদের স্থান হয়নি। হস্টেলে তাঁরা ঢুকতে পারেননি। ক্লাসরুমে তাঁদের জন্য এক গ্লাস জলেরও বন্দোবস্ত হয়নি। এখন রেজাল্টের জন্য তাঁরা হন্যে হয়ে ঘুরছেন। সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরা তাঁদের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করছেন। গবেষকদের কোনও প্রশ্নের উত্তরই শিক্ষকরা দিচ্ছেন না।

গবেষকদের জন্য বরাদ্দকৃত হস্টেলটিতে শ্যাওলা জমেছে! তাঁরা অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে বেঁচে আছেন। বিবেকহীন, মুষ্যত্বহীন, দায়-দায়িত্বহীন একদল ডিগ্রিধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দফারফা ঘটাচ্ছে। উচ্চশিক্ষা কাউন্সিল নামে একটা সংস্থা আছে, ইউ জি সি আছে, কপিল সিব্বল আছেন, ব্রাত্য বসু আছেন, গবেষণাকে উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে শেষ করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে কি তাঁরা অবহিত?

সুপ্রভা চ্যাটার্জি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি

|

| মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী একটু ভেবে দেখুন |

বেশ কয়েক বছর আগে বামফ্রন্টের আমলে জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির কাছে বিশাল এলাকা নিয়ে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই যে, সেখানে নামমাত্র একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু আজ তার দীন চেহারাটি দেখে আমাদের ভাবতেও বিস্ময় লাগছে যে, এত বড় প্রশস্ত এলাকাতে যেখানে একটা সুদৃশ্য স্টেডিয়াম গড়ে তোলা সম্ভব হত, আজ সেখানে একটা অর্ধসমাপ্ত কঙ্কালসার স্টেডিয়াম অনেক খেলাধুলার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসলে পূর্বতন বাম সরকারের আমলে আমাদের এই প্রাচীন ও সংস্কৃতির শহরটি যে সব দিক দিয়েই অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে রয়েছিল তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ির এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি, যার চার পাশে শুধু খেলার মাঠটি ছাড়া বাকি অংশগুলো আজ একটা গোচারণ ভূমি ও জঙ্গলে পরিণত হয়ে আছে। মাঠটির যেমন সংস্কার নেই তেমনই স্টেডিয়ামটিরও। যার ফলে এখানকার ক্রীড়ামোদিদের এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের প্রতি আকর্ষণও অনেকটাই কমে গেছে। অথচ এই জলপাইগুড়ি শহরটিই এক কালে ছিল ফুটবলের পীঠস্থান এবং প্রয়াত চা-শিল্পপতি সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায় ও বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দের খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ করে ফুটবলের প্রতি এত উৎসাহ ছিল যে তাঁদেরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কিন্তু তৈরি হয়েছিল একটি পূর্ণ স্টেডিয়াম, যার নাম টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামে এক দিকে যেমন ফুটবলার তৈরি করা হত অন্য দিকে এই স্টেডিয়ামটিতে যে কত খ্যাতনামা ফুটবল টিম (জেলার এবং জেলার বাইরের) খেলে গেছে তার স্মৃতি আজও আমাদের ভোলবার নয়। তার পর তিস্তা ও কবলা দিয়ে অনেক জলই গড়িয়ে গেছে। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে ফুটবল প্রেমীদের আর আগের মতো ফুটবলের প্রতি আকর্ষণও যেমন কমে গেছে তেমনই স্পোর্টস কমপ্লেক্সটিও সরকারি উদাসীনতায় আজ মৃতপ্রায়। তাই এই শহরের একজন বর্ষীয়ান ফুটবল প্রেমী মানুষ হয়ে বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব, যে ঘটা করে খেলাধুলার স্বার্থে এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি একদিন তৈরি হয়েছিল এবং অপদার্থ বাম সরকারের আর্থিক অসহযোগিতার ফলে স্টেডিয়ামটি আজও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি, আজ জলপাইগুড়ির ক্রীড়ামোদিদের স্বার্থেই সেই মৃতপ্রায় স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি সম্পূর্ণ ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যাতে উত্তরবঙ্গের মানুষদের কাছে এই স্টেডিয়ামটি একটা ঐতিহ্যপূর্ণ স্টেডিয়াম হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে আগামী দিনে।

অরবিন্দ কুমার সেন, জলপাইগুড়ি।

|

এই বিভাগে চিঠি পাঠান সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে।

উত্তরের চিঠি

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,

১৩৬/৮৯ চার্চ রোড,

শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০১ |

|

|

|

|

|

|