|

|

|

|

|

|

|

|

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য ১... |

|

| নাগরিক চেতনাও প্রতিফলিত হয় কালীঘাটের পটচিত্রে |

| সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনুষ্ঠিত হল কালীঘাটের পটচিত্র প্রদর্শনী। লিখছেন মৃণাল ঘোষ। |

প্রায় একশ’ পঁচিশ বছর ধরে নিরন্তর চর্চিত হয়েছিল এই চিত্রধারা। কালীঘাটের পট। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় শুরু। চলেছিল বিংশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত। আমাদের যে ধ্রুপদী চিত্রধারা, তা ক্রমশ বিপন্ন হতে হতে ঊনবিংশ শতকের শুরুতে প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৫৭এর পর থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য যত বিস্তৃত হয়েছে, ততই সে দেশের শিল্পীরা এ দেশে এসে স্বাভাবিকতার রীতির চিত্র-ভাস্কর্যের চর্চাকে এদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবহমান করেছেন। মোগল যুগেই অবশ্য ইউরোপীয় প্রভাব মোগল চিত্রকলায় বিকশিত হতে শুরু করেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে মোগল চিত্রকলা যখন ম্রিয়মাণ, তখন ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতিই গড়ে তুলল দৃশ্যতার সমৃদ্ধ প্রকাশ। সেই আলোর টানে শহরে সমবেত হলেন দেশীয় শিল্পীরা। দেশীয় রাজদরবারে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা যেমন, তেমনি লৌকিক শিল্পীরাও। সেই প্রভাবে জারিত হয়ে উঠল অনামা শিল্পীদের স্বাভাবিকতা-আশ্রিত তেলরঙের ছবিও। কালীঘাটের পট এই দুই ধারা থেকেই আলাদা। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষভাগ থেকেই কালীঘাটের মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র হিসেবে মানুষকে আকর্ষণ করতে থাকে। তীর্থ দর্শনের সঙ্গে বাণিজ্যেরও মেলবন্ধন ঘটে। গ্রামীণ দরিদ্র শিল্পীরা এই মন্দিরের চারপাশে বসবাস শুরু করেন জীবিকার সন্ধানে। মিলে তৈরি কাগজের উপর মূলত জলরঙে তাঁরা ছবি আঁকতেন। তীর্থদর্শনে আসা সাধারণ মানুষ তীর্থের স্মারক হিসেবে কিনতেন সেগুলি। এক একটি বিকোত এক পয়সা থেকে এক আনা দামে। এই ছবির নান্দনিক গুরুত্ব বুঝতে সময় লেগেছে অনেক। অন্তত ১৯২০র দশকের আগে পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কেউই এদিকে বিশেষ নজর দেননি। ১৯২৬ সালে অজিত ঘোষের লেখায় এ ছবির বৈভব সম্বন্ধে সচেতন হন দেশবাসী। তার আগে থেকেই হয়ত বিদেশিরা সংগ্রহ করছিলেন। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে গড়ে উঠল কালীঘাটের ছবির একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ।

|

|

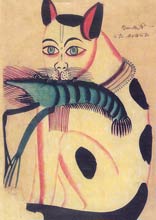

| প্রদর্শনীর একটি ছবি |

সেই সংগ্রহের একটি অংশ দেখার সুযোগ হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে। ওখানকার সংগ্রহের ৬৮টি ছবির সঙ্গে দেখানো হল কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ২২টি ছবিও। সঙ্গে ছিল এখনকার লোকচিত্রীদের আঁকা ওই আঙ্গিকের কিছু ছবি।

কালীঘাটের ছবি আমাদের লৌকিক পটচিত্রের ধারার প্রসারণ হলেও আঙ্গিক ও জীবনভাবনায় সাধারণ পটচিত্র থেকে অনেকটাই আলাদা। যেহেতু শহরে বসে শিল্পীরা এঁকেছেন, এর ভিতরে প্রতিফলিত হয়েছে এক ধরনের নাগরিক চেতনা। ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়ের সঙ্গে সমান গুরুত্ব পেয়েছে সমাজ-সমালোচনামূলক বিষয়, কৌতুক ও শ্লেষ। আঙ্গিকেও সাধারণ লৌকিক পরম্পরা থেকে এরা অনেকটাই আলাদা। রেখার চলন দেখে বোঝা যায়, অসামান্য ঋদ্ধ দক্ষতায় আঁকতেন এই শিল্পীরা। লাবণ্যময় ছন্দের সঙ্গে তাতে গড়ে উঠত শরীরী আয়তনের বোধ। যাঁরা এই ছবি এঁকেছেন, বাংলার চিরন্তন মৃৎশিল্প ও প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে তাঁদের নিবিষ্ট সংযোগ ছিল। প্রতিমার আয়তন তৈরির ডৌলকে তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতায় পটের রেখা ও বর্ণলেপনে নিয়ে আসতে পেরেছেন। আমাদের ধ্রুপদী চিত্রের ঐতিহ্যের মধ্যেও আয়তনময়তার সমৃদ্ধ প্রকাশ রয়েছে। ইউরোপীয় স্বাভাবিকতার থেকে তা একেবারেই আলাদা। সেই উৎসেরও প্রতিফলন ঘটেছে কালীঘাটে। কিন্তু সেই আদর্শায়িত অনুভব সমকালীন লৌকিক জীবনবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। ‘ময়ূর কোলে নারী’, ‘চিংড়ি মুখে বিড়াল’, পাশাপাশি ‘চিংড়ি ও অন্য একটি মাছ’ এই গোত্রের লৌকিক বিষয়ের সঙ্গে এসেছে ‘মা কালী’ বা ‘নরসিংহ’-এর মতো পৌরাণিক বিষয়ও। আবার ‘এলোকেশী’ ও ‘নবীন’এর গল্পের মধ্য দিয়ে কলকাতার বাবুসমাজের অন্তরঙ্গ সমালোচনাও কালীঘাটের ছবির অত্যন্ত প্রাণবন্ত দিক।

‘মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন’ বা যন্ত্রভিত্তিক মুদ্রণব্যবস্থার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হাতে আঁকা পটের ছবির বিকাশ ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে। কিন্তু কালীঘাটের ছবি পরবর্তী আধুনিকতাকে, এমনকী পাশ্চাত্য আধুনিকতাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। |

|

|

|

|

|