|

|

|

|

|

|

|

|

পুস্তক পরিচয় ২... |

|

| সিনেমার নির্মাণ ও তার অনুষঙ্গ |

কেন আমরা আর এখন পিরাভি, একদিন প্রতিদিন, দেবী, বা এলিপ্পাথ্যয়াম-এর মতো ছবি তৈরি করতে পারছি না? পৃথিবীর বড়  চলচ্চিত্রোৎসবগুলিতে কেন আমাদের ছবি আর ঠাঁই পায় না?— প্রশ্ন তোলা হয়েছে ফিল্মবাফ-এর (সম্পা: ঋতা দত্ত, ১০০.০০) সম্পাদকীয়তে। কলকাতা থেকে নানা উপলক্ষে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সিনেমা চর্চার এই ইংরেজি পত্রটির এ বারের উপলক্ষ ছিল কান চলচ্চিত্রোৎসব। সিনেমার সঙ্গে অন্য শিল্প-আঙ্গিকের সম্পর্ক থেকে শুরু করে সিনেমায় আমূল পরিবর্তনের আন্দোলন নিয়ে রচনা। পরিবেশ, যুদ্ধ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে, ইতিহাস বা সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সিনেমাকে নতুন করে দেখার চেষ্টা। তাতে মেয়েদের কোন ইমেজ নিরন্তর তৈরি হচ্ছে ‘পপুলার’ ফিল্মে, তা যেমন আলোচনায় উঠে এসেছে, তেমনই আবার এ দেশে নিউওয়েভ সিনেমার হাল-হকিকত নিয়েও আলোচনা। ভারতীয় সিনেমার একশো বছর উদ্যাপন হচ্ছে বলে পত্রিকার প্রচ্ছদটি সেকাল-একালের অজস্র ছবির পোস্টার দিয়ে সাজানো। চলচ্চিত্রোৎসবগুলিতে কেন আমাদের ছবি আর ঠাঁই পায় না?— প্রশ্ন তোলা হয়েছে ফিল্মবাফ-এর (সম্পা: ঋতা দত্ত, ১০০.০০) সম্পাদকীয়তে। কলকাতা থেকে নানা উপলক্ষে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সিনেমা চর্চার এই ইংরেজি পত্রটির এ বারের উপলক্ষ ছিল কান চলচ্চিত্রোৎসব। সিনেমার সঙ্গে অন্য শিল্প-আঙ্গিকের সম্পর্ক থেকে শুরু করে সিনেমায় আমূল পরিবর্তনের আন্দোলন নিয়ে রচনা। পরিবেশ, যুদ্ধ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে, ইতিহাস বা সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সিনেমাকে নতুন করে দেখার চেষ্টা। তাতে মেয়েদের কোন ইমেজ নিরন্তর তৈরি হচ্ছে ‘পপুলার’ ফিল্মে, তা যেমন আলোচনায় উঠে এসেছে, তেমনই আবার এ দেশে নিউওয়েভ সিনেমার হাল-হকিকত নিয়েও আলোচনা। ভারতীয় সিনেমার একশো বছর উদ্যাপন হচ্ছে বলে পত্রিকার প্রচ্ছদটি সেকাল-একালের অজস্র ছবির পোস্টার দিয়ে সাজানো।

পেঙ্গুইন/স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়েছে মীরা নায়ারের দ্য রিলাকট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিস্ট/ ফ্রম বুক টু ফিল্ম (৪৯৯.০০)। ছবিটির নির্মাণ-কাহিনি নিয়ে বানানো এ-বই সাজসজ্জায় চমৎকার, সংগ্রহে রাখার মতোই। উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য কী ভাবে হল, সঙ্গীত, ক্যামেরার কাজ, সম্পাদনা, চরিত্রায়ণ ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কথাবার্তা ও আলোচনা লিপিবদ্ধ বইটিতে। জানা গেল অনেক অজানা তথ্যও। মীরার এ-ছবি করা নিয়ে যেমন সংশয় ছিল ঔপন্যাসিক মহ্সীন হামিদের, বলেওছেন সে কথা— ‘একজন ভারতীয় পরিচালকের পক্ষে একজন পাকিস্তানি মানুষকে নিয়ে ছবি করা মোটেও সহজ কাজ নয়।’ মীরা পেরেছেন, কারণ তাঁর ছেলেবেলায় ফেলে-আসা পাকিস্তানের স্মৃতি আলোচিত হত।

দেশভাগের আগে মীরার বাবা লাহোরে থাকতেন, দেশভাগের পরে স্বাধীন ভারতে বড় হয়েছেন মীরা এক ‘লাহোরি’র মতো— ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতা বলতে-বলতে, ইকবাল বানো আর নূর জেহানের গজল শুনতে-শুনতে। উর্দু তো বলতেনই, লাহৌরের মুসলমান মেয়েদের মতো পোশাকও পরতেন। তারপর কয়েক বছর আগে যখন পাকিস্তানে গিয়েছেন নিজের ছবির উৎসবে, তখন সে দেশের মানুষ আর তাঁদের সংস্কৃতি নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে হয়েছে। সেখানকার চিত্রকলা সঙ্গীত সাহিত্য এবং শিল্প তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করে, তিনি বলেন যে তাঁর এ-ছবি করার অন্যতম আনন্দই ছিল ‘revealing Pakistan in a way that one never sees it in the newspapers...’ বইটির পাতায় পাতায় এ-ছবির চিত্রনাট্যের টুকরো টুকরো অংশ, বিভিন্ন মুহূর্তের স্থিরচিত্র। |

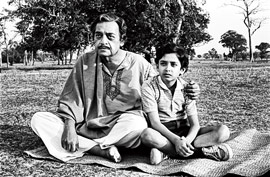

‘আগন্তুক’-এর ছবি। উৎপল দত্ত ও বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন, ১৯৯১। |

পেঙ্গুইন থেকেই বেরিয়েছে মহসীন হামিদের উপন্যাস দ্য রিলাকট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিস্ট (২৫০.০০)। পাশাপাশি বই দু’টি মিলিয়ে পড়লে টের পাওয়া যায় হামিদের আখ্যানরীতির সঙ্গে মীরার ক্যামেরা-কথনের তফাত।

উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে দেব বেনেগালের ছবির চিত্রনাট্য প্রকাশ করেছে পেঙ্গুইন: ইংলিশ, অগস্ট (২৫০.০০)।

ছবি তোলাটা মূলত আলোকচিত্রীর মনের ব্যাপার, সেটা পুরোপুরি ক্যামেরার ওপর নির্ভর করে না। সৃষ্টিশীল মন যাঁর, তিনিই পারেন ছবিকে শিল্প করে তুলতে।— নিমাই ঘোষের এক সাক্ষাৎকারে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী ছবি তোলার সৃষ্টি-উৎসের কথা। ‘দ্য লেন্সম্যানস আই’ ছাপা হয়েছে দিল্লি আর্ট গ্যালারি থেকে বেরনো নিমাই ঘোষের সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড বিয়ন্ড ক্যাটালগটিতে। কয়েক মাস আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ-প্রদর্শনীর কিউরেটর ছিলেন প্রমোদকুমার কে জি। অতীব সুমুদ্রিত ক্যাটালগটিতে ধরা হয়েছে নিমাই ঘোষের জীবন এবং কর্মপঞ্জি। তা ছাড়া তাঁর ছবি তোলার সৃষ্টিময়তা নিয়ে ডিরেক্টর আশিস আনন্দ ও কিউরেটর-সহ লিখেছেন অভীক সেন, জয় অর্জুন সিংহ, সাবিনা গড়িহোক। নিমাইবাবু সত্যজিৎ ছাড়াও সিনেমার অভিনেতা বা তারকাদের ছবি তোলায় কতটা দক্ষ, শেষোক্ত লেখক তা নিয়েও আলোচনা করেছেন: ‘ক্যাপচারিং স্টারস: বেঙ্গলি অ্যাকট্রেসেস থ্রু দ্য ক্যামেরা অব নিমাই ঘোষ’। এতে টুকরো সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথায় উঠে এসেছেন ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র শর্মিলা, ‘মহানগর’-এর জয়া। সত্যজিৎ ছাড়াও আছে নিমাইবাবুর ‘অ্যাক্টর পোর্ট্রেটস’, ‘ওয়ার্কস বাই আদার ডিরেক্টরস’। |

|

|

|

|

|