|

|

|

|

|

|

|

|

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য ১... |

|

| স্পর্শ করতে চেয়েছেন ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মাকে |

| হ্যারিংটন গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হল মনু পারেখের একক প্রদর্শনী ‘ফেইথ’। লিখছেন মৃণাল ঘোষ |

চারপাশের যে আলোড়িত সংঘাত, জীবনের ভিতর যে নাটকীয়তা (‘হিউম্যান ড্রামা’) তা থেকেই উঠে আসে তাঁর ছবির প্রতিমাকল্প। অনেকটা এরকমই বলেছিলেন এক বার মনু পারেখ, ১৯৯২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর একটি প্রদর্শনীর ভূমিকায়। তখন পর্যন্ত এই ‘জীবন নাট্য’ বা ‘হিউম্যান ড্রামা’র কিছু প্রত্যক্ষ প্রতিফলন থাকত তাঁর ছবিতে। অবয়বগুলি এই নাটকীয়তার ভিতর দিয়েই রূপান্তরিত হত। সেই রূপান্তরণ প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের আধুনিকতাবাদী আঙ্গিকের গভীর প্রভাব ছিল। কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম ও সুররিয়ালিজম এই তিনটি আঙ্গিক পদ্ধতি থেকে তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তার পর নিজের অভিজ্ঞতার আলো-আঁধারিতে মিলিয়ে অবয়ব ভেঙেছেন। কল্পরূপাত্মক প্রতিমায় তুলে এনেছেন জীবনব্যাপ্ত তমসার প্রতিবাদী প্রতীক। নাটকীয়তা ও কল্পরূপ এই দু’টি ছিল তাঁর প্রকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তার পর দু’দশকের বেশি সময় কেটে গেছে। বহু দিন পরে কলকাতায় আবার বড় মাপের একক প্রদর্শনী হল তাঁর। হ্যারিংটন স্ট্রিট আর্ট গ্যালারিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সেই প্রদর্শনীর শিরোনাম ‘ফেইথ’। এই প্রদর্শনীতে তাঁর বিষয় বেনারসের নিসর্গ। সেই নিসর্গকে জড়িয়ে থাকা আধ্যাত্মিকতা। প্রত্যক্ষ জীবন, জীবনের নাটকীয় সংঘাত খুব বেশি প্রতিফলিত হয়নি। তাঁর রূপান্তরণ প্রক্রিয়ায় যে ফ্যানটাসি বা সুররিয়ালিজমের বাতাবরণ থাকত, সেটা আছে। কিন্তু অনেকটাই বিবর্তিত হয়ে গেছে নিরবয়বের দিকে।

|

|

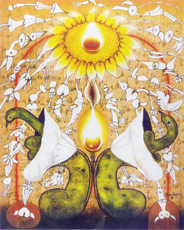

| শিল্পী: মনু পারেখ |

মনু পারেখের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক নিবিড়। অমদাবাদে তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালে। মুম্বইয়ের জে জে স্কুল আর্টে শিল্পশিক্ষা। কৈশোর থেকেই নাটকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অভিনয়ও করেছেন। তাই নাটকীয়তা তাঁর ছবির বিশেষ একটি মাত্রা। সেটা এখনও আছে। চাকরি সূত্রে ১৯৬৫ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। দশ বছর ছিলেন এখানে। কলকাতা তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। ‘সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস’ দলের সদস্য হন। সেই সংযোগ এখনও অবিচ্ছিন্ন আছে। বাংলার চিত্র ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁর ছবিতে অতি সূক্ষ্ম ভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাঁর চিত্রপ্রতিমাকে যদি একটি সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতে হয়, তা হলে ‘বায়ো-মার্ফিক’ বা ‘জৈব-রূপান্তরিত’ কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে দিল্লি যান। এখনও সেখানেই তাঁর অবস্থান।

অমদাবাদ বা কলকাতার পর যে জায়গা তাঁকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে, তা হল বেনারস। বেনারস নিয়ে তিনি ছবি করেছেন ১৯৮০-র দশক থেকে। বেনারসের ভিতর তিনি অনুভব করতে পারেন ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মাকে। জৈব-রূপান্তরিত আঙ্গিকের ভিতর দিয়েই সেই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটে। এই প্রদর্শনীতে বেনারস নিসর্গের দু’টি ছবি রয়েছে ১৯৮৫ ও ১৯৮৮তে আঁকা। ১৯৮৮-র ছবিটিতে আমরা একটি তমসাদীর্ণ প্রেক্ষাপট দেখি। উপরে রক্তাক্ত আকাশ অথবা গঙ্গার উপরে এসে পড়া সূর্যাস্তের রক্তিম আলো। নীচে তমসাব্যাপৃত স্থলভাগ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কালো কাপড়ে আবৃত এক রহস্যময় পুরুষ।

এই তমসাদীর্ণ নাটকীয়তা তাঁর সাম্প্রতিক বেনারস নিসর্গের ছবিতে নেই। ঔদার্য ও সুষমা এসেছে। কিন্তু ফ্যানটাসি আছে। প্রতিমাকল্পে জৈব-রূপান্তরণও আছে। রয়েছে যৌনতার রেশও। ২০১১তে আঁকা ‘ফ্লাওয়ার্স ফ্রম হেভেন’ চিত্রমালার একটি ছবির দিকে আমরা তাকাতে পারি। চিত্রপটের উপর দিকে সূর্যমুখী সূর্যের প্রভা নিয়ে দীপ্ত। প্রদীপ জ্বলছে তার মাঝখানে। নিম্নভাগে দু’টি গাছ উঠে গিয়ে পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই পাখির রয়েছে মানবী শরীর, যৌনতায় আধারিত। দু’টি সাদা ফুল উঠে আছে দু’টি শরীর ঘিরে। দুই অবয়বের মাঝখানে জ্বলছে একটি দীপশিখা। সেই শিখা সূর্য বা সূর্যমুখীকে ছুঁতে চাইছে। প্রেক্ষাপট জুড়ে উড়ছে অজস্র শুভ্র পাখি। এই আলোকিত বিন্যাসে যতটুকুও অবয়বী উপস্থিতি রয়েছে, অনেক ছবিতেই লুপ্ত হয়ে গেছে সেই উপস্থিতি। ‘এনলাইটেড স্টোন’ চিত্রমালার তৃতীয় ছবিটিতে দেখি চিত্রক্ষেত্রের নিম্নভাগে রয়েছে একটি লাল বৃত্ত। মাঝখানে বৃত্তীয় অন্ধকার। লাল বৃত্ত থেকে দু’টি বাহু কৌণিক ভাবে বিপরীত প্রান্তের দিতে অগ্রসর হয়েছে। স্পর্শ করতে চাইছে যোনি সদৃশ আলোকিত বলয়কে। বেনারসের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এখানে নেই। এই বিমূর্ততার মধ্য দিয়েই শিল্পী আধ্যাত্মিক আত্মাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। |

|

|

|

|

|