|

|

|

|

|

| স্মরণ |

| অস্তাচলের বারো মাস |

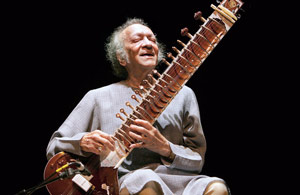

ইচ্ছে ছিল রাগ গাঁথবেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির নিয়ে। চেয়েছিলেন শহর কলকাতাতেই হোক তাঁর অন্তিম যাত্রা। পণ্ডিত

রবিশঙ্কর।

প্রয়াণের এক বছর হল তাঁর। সেই সব অপূর্ণ সাধ, হতাশা, বেদনার কথা জুড়লেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য |

এক বছর হল রবিশঙ্কর নেই!

কই এত দিন তো মনে হয়নি সেটা! মনে হল ওঁর মৃত্যুর তারিখের গায়ে এসে। কেনই বা?

রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। সত্যজিৎ নেই, হেমন্ত নেই, তাও কি মনে আসে? ওঁদের মৃত্যুদিনেই ঘটা করে শুরু হলে ভাবখানা হয়, ‘ও তাই তো!’ বাকি দিনগুলোয় তো ওঁদের নিয়েই থাকি। কারণে-অকারণে যাঁদের মনে পড়ে, তাঁরা কবে থেকে নেই এই অঙ্কগুলো মন কষে না।

রবিশঙ্করকে নিয়ে দেশবাসীর মনে পড়াপড়িতে একটু পরে আসছি। তার আগে নিজের দুটো কথা বলার অনুমতি চাইছি।

এই সে দিন যখন সচিন তেন্ডুলকর ভারতরত্ন পেলেন, খেলার জগৎ থেকে প্রথম, আমার মনে পড়েছিল রবিশঙ্করকে। কারণ সংগীতকারদের ভারতরত্নে ভূষিত করা তো ওঁকে দিয়েই শুরু হয়েছিল। তাতে বেজায় দুঃখ পেয়েছিলেন বিলায়েৎ খান, নিজের ক্ষোভ উগরোতে কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে অনেক কিছু বলার পরে ফেরার পথে গাড়িতে মন খারাপ হয়েছিল, পাশে বসা অনুরাগীকে বলেছিলেন, ‘আর কখনও প্রেস কনফারেন্স করব না, যা বলার নিজের বই করে বলব।’

এর থেকেই খাঁ সাহেবের ‘কোমলগান্ধার’ স্মৃতিকথার সূত্রপাত। তত দিনে রবিশঙ্কর জেনে গেছেন ওঁর মহৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষোভের কথা। এবং বলেওছেন, ‘ওরও তো ভারতরত্ন পাওয়া উচিত।’ এটা খাঁ সাহেবকে বলতে বললেন, ‘এটা নেওয়ার আগে বললে ঠিক হত না? স্টেজ পারফর্মার হিসেবে আমি তো রবুদার সিনিয়র। আগে তো নিজেই নিয়ে নিলেন।’

এক কিংবদন্তির এই ছেলেমানুষি রাগ দেখে কী করব বুঝে পাচ্ছিলাম না। আর খাঁ সাহেবও দেখি সমানে চোখে চোখ রেখে আমার অস্বস্তি উপভোগ করে যাচ্ছেন। পরে রবিশঙ্করকে এ কথা বলাতে উনি কেমন হতাশার সুরে বললেন, ‘কী বলি বলো তো বাপু এই লোকটাকে নিয়ে! ওর চেয়ে ভাল কে জানে, ও কত বড় আর্টিস্ট!’ |

|

কথাগুলো মনে এল হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের আগে তেন্ডুলকরকে ভারতরত্ন দেওয়া নিয়ে বিতর্ক উঠতে।

আরেকটা কথা মনে পড়ল বস্তুত বারবার মনে পড়ল এ বারের কালীপুজোর দিন। টিভিতে দক্ষিণেশ্বরের পুজো দেখছিলাম। এক সময় ক্যামেরা আমাদের নিয়ে গেল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের থাকার ঘরটায়। আর আমার মন চলে গেল আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগের এক শীত সকালে। রবিশঙ্করের সঙ্গে মায়ের ওই মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। পুজো দেওয়ার পর ঠাকুরের ঘরে গিয়ে বসে ছিলাম। পরে সেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যেখানে নরেনকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খাইয়েছিলেন।

এই সবই গল্প করে বলছিলাম ওঁকে। হঠাৎ দেখি তিনি চোখ বুজে ধ্যানে বসে গিয়েছেন মন্দিরের চত্বরের দিকে ঠাকুরের ঘরের বারান্দার সিঁড়িতে। আর বসেছেন তো বসেইছেন। চোখও খোলে না, কপালে প্রণামের ভঙ্গিতে জড়ো করা হাত দুটোও নামে না। ওই দৃশ্যের এক সুন্দর ছবি তুলেছিলেন আমাদের সঙ্গী আলোকচিত্রী অলক মিত্র।

যাই হোক, তার পর যখন আমরা ফের মন্দির চত্বরে ঘুরছি, একটু মজা করেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কী চাইলেন মায়ের কাছে?’ আসলে তার কিছুক্ষণ আগে মায়ের কাছে নরেন্দ্রনাথের জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য চাওয়ার কথা হয়ছিল তো। তাতে উনি যা উত্তর দিয়েছিলেন, এই জীবনকালে ভুলব না।

হঠাৎ গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার পর কেমন আত্মমগ্ন ভাবে বলতে লাগলেন, ‘তুমি তো শুনেছ আমার ঈশ্বরী গোত্রের রাগিণীগুলো। পরমেশ্বরী, গঙ্গেশ্বরী, যজ্ঞেশ্বরী, কামেশ্বরী... এই সব। আজ আরও একটা রাগিণীর ধ্যান নিচ্ছিলাম, যদি করে ফেলতে পারি। যার নাম দক্ষিণেশ্বরী।’

দুঃখের বিষয়, এই রাগিণী রবিশঙ্কর তৈরি করে যেতে পারেননি। কেন পারেননি, কেন হয়নি কিছুই জানি না। টিভিতে কালীপুজো দেখতে দেখতে এক অদ্ভুত কান্না গলায় জমছিল, দিল্লিতে গত বছর প্রয়াত হয়েই এই কান্নাটা স্থায়ী করে গেলেন। চার রানের ঘাটতি হয়ে ডন ব্র্যাডম্যানের টেস্ট রানের গড় ৯৯.৯৪-এ থমকে যাওয়ার মতো। ডনের সুযোগ ছিল আরেকটি বার টেস্টে ফিরে ষোলো পূর্ণ করার। করেননি। পুরো পঁয়ত্রিশ বছর সময় পেয়েও রবিশঙ্কর তাঁর ঈশ্বরী রাগিণীমালাকে কেন দক্ষিণেশ্বরী দিয়ে পূর্ণ করেননি তাও আর জানার সুযোগ নেই।

তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে এই প্রশ্নটা বড় বেদনার মতো বাজছে।

আর বাকি দুনিয়ার কাছে রবিহীন একটা বছর কেমন হল? ভারতীয়দের কথা যদি ধরি তো বলব যে মৃত্যুর দিন থেকেই এক অসহায় বিষণ্ণতার। মৃত্যুজনিত বিষাদের চেয়েও কষ্টদায়ক, কারণ এ রকম এক অতুল্য শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে হল বিদেশবিভুঁইয়ে। দেশবাসীর চোখের আড়ালে। শুনলাম কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর মরদেহ আনার সমস্ত ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও তাঁর পরিবার রাজি হননি। ফলে বহুদিন পূর্বে রবিশঙ্করের ব্যক্ত করা এই ইচ্ছের রূপায়ণ আর দেখা হল না কারও। ইচ্ছেটা কী?

১৯৭৭-এর শরতে ওঁর দাদা উদয়শঙ্কর দেহরক্ষা করলেন। রবিশঙ্কর ওঁর স্মরণে এক অপূর্ব অবিচুয়ারি লিখে গিয়েছিলেন আনন্দবাজারে। সেই লেখা ‘আমার দাদা’ বেরোনোর পর আমি পত্রিকার লন্ডন অফিস থেকে ওঁর জন্য দু’কপি নিয়ে গিয়েছিলাম। নিজের লেখা থেকে শুরু করে দাদা সংক্রান্ত সমস্ত খবর খুঁটিয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ চুপ মেরে রইলেন। তার পর যে-কথাটা বললেন তা হল, ‘ওহ্ হোয়াট আ গ্র্যান্ড ফেয়ারওয়েল! এই ফেয়ারওয়েল কলকাতাই পারে।’

আমি ‘হুঁ’ ‘না’ কিছুই বলিনি। ওঁর দিকে তাকিয়েই ছিলাম। হঠাৎ শুনি উনি ফের বলছেন, ‘কী বলো, মরতে হলে কলকাতাতেই মরা ভাল, তাই না? এই ভালবাসা আর কোন শহর দেখাবে?’ |

|

| সেদিন দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে। |

কলকাতায় ওঁর শেষযাত্রা হলে সে যে কী জিনিস হত আমি কল্পনাতেও আনতে পারছি না। রবিশঙ্করকে নিয়ে বাঙালির উন্মাদনার যে কত ছবি মনে ছেপে বসে আছে! এমনকী দিল্লিতে হলেও যে রাষ্ট্রীয় সম্মান তাঁকে দেখানো যেত তার ছিটেফোঁটাও ছিল না যে-মেমোরিয়াল সার্ভিস মার্কিন দেশে হল, তাতে। এই কষ্টটাই যেন ফিরে এল হালে যখন মান্না দের পরিবার তাঁর মরদেহ কিছুতেই আনতে দিলেন না কলকাতায়। দুই পরিবারই শিল্পীদের চিতাভস্ম গঙ্গায় ভাসাতে এসেছিলেন। রবিশঙ্করের পরিবার বারাণসীতে, মান্নাবাবুর পরিবার কলকাতায়। সংবাদমাধ্যম ছবিটবি তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষের কোনও হেলদোল ছিল না।

রবিশঙ্করের মেমোরিয়াল সার্ভিসের প্রতিবেদন পড়তে পড়তে আরেকটা কথাও মনে আসছিল। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর ‘গান্ধী’ ছবিতে গাঁধীর শেষযাত্রায় কী মিউজিক স্কোর করেছিলেন বলছিলেন আমাকে। বলতে বলতে চোখ বন্ধ করে বললেন, ‘ওহ্ দিনটা আজও চোখের সামনে ভাসে। আমাকে দিল্লির আকাশবাণী থেকে কল করেছিল গাঁধীজির স্মরণে কিছু বাজানোর জন্য। আমি ‘কী বাজাই, কী বাজাই’ ভাবতে ভাবতে কোষ অঙ্গে এক নতুন রাগই বানিয়ে ফেললাম। আমার সব ভাল কম্পোজিশনই এই রকম এক-একটা ইন্সপিরেশনে এসে গেছে। সে দিন ‘গান্ধী’ নামটা থেকে গ-নি-ধ ধ্বনিগুলো নিয়ে নতুন রাগ করে নাম দিলাম মোহনকোষ, ওঁর নামের মোহনদাসের মোহনটুকু রেখে।’

জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তা হলে কি মোহনকোষ দিয়ে গাঁধীজির শেষযাত্রা দেখাচ্ছেন?’ উনি মুচকি হেসে বললেন, ‘ফিল্মের শেষ কখনও রিভিল করতে আছে?’

দিল্লি পরে কী করবে জানি না, তবে কলকাতা ইতিমধ্যে একটা সুন্দর পদক্ষেপ নিয়েই ফেলেছে। আলিপুর এলাকার বর্ধমান রোডের একাংশের নামকরণ হয়েছে পণ্ডিত রবিশঙ্কর সরণি। আলি আকবর খান এবং রবিশঙ্করের নামে তিন দিন ব্যাপী এক মস্ত সঙ্গীত সমারোহ হয়েছিল শহরের নজরুল মঞ্চে। মার্কিন দেশেও তাঁর স্মরণে ফেস্টিভ্যালের উদ্যোগ নিচ্ছেন তাঁর পরিবার। শোনা যাচ্ছে ‘রবিশঙ্কর’ নামটাকে তাঁরা ব্র্যান্ড হিসেবে লাইসেন্স করাবেন, যাতে আর কেউ ওই নাম ভাঙিয়ে ব্যবসা করতে না পারে। কথাটা সত্যি হলে ব্যাপারটা মর্মান্তিক হবে কারণ রবুদার’ই একটা প্রতিক্রিয়া এখনও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। বলি সেটা...

লন্ডনে রাসেল স্কোয়্যারের পাশের রাস্তায় এক চমৎকার ভারতীয় খানাপিনার রেস্তোরা। এক সন্ধেয় আমি আর নিশীথ গঙ্গোপাধ্যায় গিয়েছিলাম সেখানে। বাংলাদেশি মালিকানার সে রেস্তোরাঁর নাম ছিল ‘টেগোর’ (এখন আর নেই)। এর ক’দিন পরে কথাটা যখন বললাম রবুদা’কে উনি তো থ’। বললেন, ‘বলো কী? রবিঠাকুরের নামে রেস্তোরাঁ! আমাকেও একদিন যেতে হয় তা হলে। কবে যাবে বলো।’

‘টেগোর’ নামটা আমারও খূব পছন্দের ছিল, তবু কোথায় যেন একটা কিন্তু কিন্তু ছিল। মুখ ফসকে সেটা বেরিয়ে যেতে রবিশঙ্কর ফের অবাক হলেন। “সে কী! ফেম তো এটাই টাইম, জিওগ্রাফি কোনও কিছুর বাধা নেই, যে যে ভাবে পারবে কাজে নেবে। তুমিই তো বলেছিলে সেদিন লন্ডনে ডিকেন্সের নামে পাব আছে। তাতে কি ডিকেন্সের নাম মাঠে মারা গেল? খ্যাতি, এক অদ্ভুত জিনিস, জানো। কী ভাবে হয়, কেন হয়, কার হয়, বোঝা মুশকিল। সত্যিকারের খ্যাতি আগুনের মতো, জানান দেবেই। ঢাক পেটাতে হয় না। এই যে লোকটা ‘টেগোর’ করেছে, সে হয়তো এক বর্ণ টেগোর পড়েনি। কিন্তু জানে নামটার মাহাত্ম্য কী’’।

টেগোর নামটায় আরেকটা কথাও মনে এল। ভারত সরকার প্রবর্তিত এক কোটি টাকার টেগোর প্রাইজ কবির সার্ধশতবর্ষে অর্পণ করা হল রবিশঙ্করকে। তিনি তখনও জীবিত, কিন্তু বিমানযাত্রায় অপারগ। তাই ২০১১-র ১৫ অগস্ট অর্পণের দিন স্থির হয়েও কাজে এল না।

সরকারের তরফে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল ইংরেজিতে সম্মানপত্রটি লিখে দেওয়ার জন্য। দিয়েওছিলাম। সেই ফলক তৈরিও হল, পুরস্কারের চেক কাটা হল, কিন্তু কখন যে সবার অগোচরে শিল্পীকন্যা এসে পুরস্কার নিয়ে চলে গেলেন দুনিয়া জানল না। বরং অনেক বেশি হইচই হল এক বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের জনমত যাচাইয়ে, যেখানে গাঁধী-পরবর্তী পঁচিশ জন সেরা ভারতীয়ের মধ্যে নাম এল রবিশঙ্করের। তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করলেন দ্বিতীয়া স্ত্রী সুকন্যা। মঞ্চে এসে দু’টো কথা বলার অনুরোধ পেয়ে শুধু একটি ক্ষুদ্র বাক্যই তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন ‘উনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন।’ বারবার জিজ্ঞাসার পরও এই একটি বাক্যই তিনি আউড়ে গেলেন। জানি না রবিশঙ্কর জীবিত থাকলে স্ত্রীর এই সংক্ষিপ্ত সার্টিফিকেট কী ভাবে নিতেন।

শেষ জীবনে বহু সম্মান, পুরস্কার ইত্যাদি পেলেন তিনি। তবু খুব সুখে কাটালেন কি না বলতে পারব না। শরীর তো খুব খারাপই থাকছিল, মনটাও যে খুব ভাল থাকত, তাও না। তার একটা কারণ দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে উঠছিল।

শীতকালে কিছু প্রোগ্রাম করতেই যেন আসা, বন্ধু বান্ধব ও অনুরাগীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নিমিত্তমাত্র। কী এক অদৃশ্য ঘেরাটোপে তিনি তাঁর বিস্তীর্ণ জগৎটাকে একটু একটু করে সঙ্কুচিত করে এনেছিলেন। যে স্বপ্নটা দীর্ঘকাল লালন করেছিলেন, যে শেষ জীবনটা প্রধানত দেশেই কাটাবেন, তা নিষ্ফল হওয়াতেই এক চাপা দুঃখ ওঁকে কুরে কুরে খেত। জীবনের বড় অংশ বিদেশে কাটিয়েও শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যেতে পেরেছিলেন ষোলো আনা বাঙালি।

কিঞ্চিৎ সমীহের ঈর্ষা ছিল সত্যজিৎ রায়ের প্রতি, যিনি অত প্রবল ভাবে আন্তর্জাতিক হয়েও সারাটা জীবন থিতু রইলেন কলকাতায়। নিজেকে মনে করতেন বাউন্ডুলে, বোহেমিয়ান। কলকাতায় হেস্টিংস পাড়ায় বিজ্ঞাপন মহলের বড় নাম সুভাষ ঘোষালের বাড়িতে অসুস্থ সত্যজিৎকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘আমার জীবন তো সুটকেস থেকে সুটকেসে, হোটেল থেকে হোটেলে।’ তাতে মনে হয় এই ওড়াউড়ি, ঘোরাঘুরির জীবনটাই ওঁর পছন্দের ছিল। পাকা বসত হয়ে সমস্তটা অন্য রকম হয়ে গেল।

কিন্তু সব বদলে গেল গত বছর ১১ ডিসেম্বর। যখন অমর মানুষটি অমন হয়ে গেলেন। তিনি আর বাজাচ্ছেন না, কিন্তু লোকে ওঁর বাজনা শুনছে। উনি আর তালিম দিচ্ছেন না। কিন্তু ওঁর বাজনা শুনে শুনে যার যা শেখার শিখছে। উনি নেই, কিন্তু ওঁর এক প্রেজেন্স, উপস্থিতি তৈরি হয়েছে লোকের মধ্যে, যা অতীত আর বর্তমানের মধ্যে ফারাকটা ঘেঁটে দেয়। অমরত্বের এটাই বোধ হয় লক্ষণ, অতীতকে বর্তমানে বাঁধে। হালের এক ঘটনার উল্লেখ দিলে ভাল হয়...

অমর্ত্য সেন নরেন্দ্র মোদীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান না শুনে এক সাংবাদিক জিগির তুলেছিলেন ওঁর ভারতরত্ন ফেরত নেওয়া হোক। তাতে অমর্ত্যবাবু মন্তব্য করেছিলেন, “দিয়ে তো ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, তিনি ফেরত চাইলে দেবেন।’ সাংবাদিকের জিগির তখন হাসির খোরাক হয়েছিল সারা দেশে। তবে ওই ছোট্ট মন্তব্যে অমর্ত্যবাবুও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মানকে তিনি নোবেল প্রাইজের মতোই কদর করেন। সে আবেগ আরও বেড়েছিল কেননা তিনি এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন এই সম্মান সে বার তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে পান। কথাটা শুনে আমার মনে পড়েছিল সদ্য অক্সফোর্ডের ডিলিট পেয়ে আসা সত্যজিৎ রায়ের এক প্রতিক্রিয়া। বললেন, ‘ভাল লাগছিল এটাই যে আমার সঙ্গী প্রাপক দু’জন হার্বার্ট ফন কারাহান আর অঁরি কার্তিয়ের ব্রেস।’

গত এক বছরে একটা দারুণ খবরও কিন্তু আছে রবিশঙ্করের। পড়লাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীত নিয়ে কী এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী কম্পোজিশন নাকি করে রেখেছেন শেষ ক’বছর। কন্যা অনুষ্কার চেষ্টা সেই সব নোটেশনকে সঙ্গীত করে মঞ্চে আনার। কবে হবে জানি না, তবে রবিহীন এই একটি বছরের সবচেয়ে বড় সুখবার্তা এটাই। |

|

|

|

|

|