|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ৯১৩ সালে একদিন সন্ধেবেলায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে করে উপেন্দ্রকিশোর ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে বসবার ঘরের দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।...” লিখছেন লীলা মজুমদার। ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে যখন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) নিজের সম্পাদনায় ছোটদের মাসিক পত্রিকা ‘সন্দেশ’ প্রকাশ শুরু করলেন, তখন ‘সখা’, ‘সখা ও সাথী’, ‘মুকুল’-এর মতো বিখ্যাত শিশুপত্রিকার দিন ফুরিয়েছে। এর আগেই উপেন্দ্রকিশোর গড়েছেন নিজস্ব মুদ্রণ সংস্থা ইউ রায় অ্যান্ড সন্স। ছবি মুদ্রণে যুগান্তর ঘটাল ইউ রায়। আর তার পরপরই এল রঙিন ছবি দেওয়া ‘সন্দেশ’। প্রথম সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর লেখেন, ‘‘ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার ‘সন্দেশ’ নাম সার্থক হইবে।” |

|

বলা বাহুল্য, স্বপ্ন সফল হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের। কিন্তু মাত্র ৩২টি সংখ্যা সম্পাদনার পরেই প্রয়াত হন তিনি। ইতিমধ্যে ১৩২০-র শ্রাবণে শিল্পী হিসেবে সুকুমার রায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ ‘সন্দেশ’-এ। ছবি পাঠিয়েছিলেন বিলেত থেকে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্রিকা তুলে দেন সুকুমার। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। উপেন্দ্রকিশোরের প্রয়াণের পর আট বছর ‘সন্দেশ’ সম্পাদনা করেন সুকুমার, তার মধ্যে আড়াই বছরই রোগশয্যা থেকে। সুকুমারের আবোল তাবোল, পাগলা দাশু, হ য ব র ল সবই আগে ‘সন্দেশ’-এ বেরিয়েছে। সুকুমার অকালে চলে যাওয়ার পরই দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ভাই সুবিনয় তিন বছর চালানোর পর ইউ রায় নিলাম হয়ে যায় দেনার দায়ে। সুবিনয় আরও কয়েক বছর পত্রিকা চালান, কিছু দিন সুধাবিন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে। অনেক পরে, ১৯৬১-তে আবার তৃতীয় পর্যায়ে ‘সন্দেশ’-এর যাত্রা শুরু, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে, যা এখনও অব্যাহত। লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, বিজয়া রায় হয়ে এখন সম্পাদক সন্দীপ রায়। প্রথম যুগের ‘সন্দেশ’ সম্পর্কে সন্দীপ বলেছেন, ‘শুধু প্রিন্টিং টেকনলজির দিক থেকে যদি দেখা যায় তাহলেও এই সন্দেশ-এর জুড়ি মেলা ভার।’

‘সন্দেশ’-এর প্রথম তিন বছর হুবহু পুনর্মুদ্রণ করে কিছু দিন আগেই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে পারুল প্রকাশনী। এ বার সংগ্রাহক পরিমল রায় ও কাজি অনির্বাণের উদ্যোগে হাতে এল ১৪২০-র বাংলা ক্যালেন্ডার, উপেন্দ্রকিশোরের সার্ধশতবর্ষ ও সন্দেশ-এর শতবর্ষে অসামান্য উদযাপন। পাতায় পাতায় সন্দেশ-এর বাছাই করা প্রচ্ছদ, আর স্মৃতিচিহ্নিত দিনগুলির হদিশ। সঙ্গে প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ আর মাস্টহেড, দুটিই উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা।

|

| সেই বাঁশি |

|

‘পঞ্চম’দার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তিন দশকেরও বেশি। ‘পঞ্চম’, রাহুল দেববর্মণের যন্ত্রীদের মধ্যে রণু মজুমদার অন্যতম। মাইহার ঘরানার এই শিল্পী রাহুলের সুরে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর বাঁশিতে। সেই ভূমিকা আজও বেজে ওঠে এক আশ্চর্য সুরে, গুলজার-আশা-পঞ্চমের ‘দিল পড়োশি হ্যায়’ অ্যালবামে। কিন্তু সেই সৃষ্টির রান্নাঘরের গল্পটা কী? কেমনই বা রাহুলদেবের সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি? সে সবই শোনা যাবে কথায় ও সুরে, ২১ এপ্রিল সন্ধেয়, জি ডি বিড়লা সভাগারে। ‘পঞ্চম’-স্মরণে অনুষ্ঠানটির নাম ‘ও সাথি চল’। নাম সার্থক, কারণ রাহুলের সাথিরাই অনুষ্ঠান জমাবেন কিশোর সোধা, সুরেশ যাদব, নীতিন শঙ্কর, মণীশ কুলকার্নি এবং রকেট মণ্ডল। আয়োজক ‘মেলডি চাইমদ্য আর ডি বর্মণ ক্লাব’।

|

| হালখাতা |

বকেয়া খাজনা আদায়ে নবাব মুর্শিদকুলি খান পয়লা বৈশাখে ‘পুণ্যাহ’ প্রথা চালু করেছিলেন। সে দিন মুর্শিদাবাদে জমিদারদের ঢল নামত। জমা পড়ত খাজনা, নবাব দিতেন খেলাত বা শিরোপা। সেই শুরু নতুন বছরের হিসেব রাখা বা হালখাতার। সঙ্গে কিছু জমাও। যাতে বছরভর চলে বিকিকিনি। পুরোটাই লাল কাপড়ে মোড়া বিশেষ ধরনের খাতায়। সকালে পুজো দিয়ে সে খাতা বিগ্রহের পায়ে ছোঁয়ানো। বিকেলে দোকানে দোকানে হালখাতা। সময় বদলেছে। ইয়ার এন্ডিং, কম্পিউটারের দাপটে মুছে যাচ্ছে হালখাতা। লেনিন সরণিতে টিকে থাকা কয়েকটি হালখাতার দোকানে দেখা গেল, বিক্রি এখন অর্ধেকেরও কম। আগে চৈত্রের শেষে ভিড় থিকথিক করত। কিছু মহাজন এখনও গদিতে গদিতে ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। তবু নববর্ষের সমার্থক হালখাতা। সন্ধেয় দোকানপাটে হালখাতা নামেই চলে মিষ্টিমুখের পালা।

|

| বইপাড়ায় |

সে সময় ভোলানাথ দত্ত ও রঘুনাথ দত্ত ছিলেন অধিকাংশ প্রকাশকের কাগজের জোগানদার। নববর্ষে এঁদের বাড়িতে ভিয়েন বসত। পাত পেড়ে খাওয়ানো হত। এক নববর্ষে ভোলানাথ দত্তের দোকানে টাকা মেটাতে এলেন দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বললেন, ও সব মিষ্টি-ফিষ্টি খাবো না, ছাঁদা বেঁধে দে। ছাঁদা নিয়ে চললেন কলেজ স্ট্রিটে মিত্র ও ঘোষের আড্ডায়। তিনি ঢুকতেই আড্ডার মেজাজ বদলে গেল। সকলের আবদারে গান ধরলেন কলকাতা ভুলে ভরা। এমনই ছিল বইপাড়ার নববর্ষের বৈঠক। লেখকরা টাকা পেতেন, নতুন বইয়ের বায়না হত। বলছিলেন প্রবীণ প্রকাশক সবিতেন্দ্রনাথ রায়। তখন ফি-হপ্তায় আড্ডা বসত, এখন শুধু নববর্ষেই লেখক-কবিদের দেখা মেলে বইপাড়ায়।

|

| আনন্দ-আবাহন |

ইতিহাস এ ভাবেই ফিরে আসে! ‘আনন্দ বিদায়’ স্রষ্টার সার্ধশতবর্ষ হয়ে ওঠে আনন্দ আবাহন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ করায় সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। এমনকী রবীন্দ্রের সার্ধশতজন্মবর্ষের সমারোহে প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। রবিপুজো কিঞ্চিৎ স্তিমিত হওয়ার পরে, আশার কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের গান নিয়েও কিছু কিছু কর্মশালা, অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রায় ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমে এ বারের আয়োজন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমি ও ডাইমেনশন ফোর-এর আয়োজনে ১৯ এপ্রিল ঠাকুরবাড়ির ঠাকুরদালানে নূপুরছন্দা ঘোষ একক গাইবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান। সঙ্গে তাঁরই পরিচালনায় বৃন্দগানে ডি এল রায়। অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন রবীন্দ্রভারতী-র উপাচার্য সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী।

|

| লোকজ |

দেশজ গানের জগতে পার্বতী বাউলের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বেলঘরিয়া আনন্দসভা এমনই লোকজ-নাগরিক শিল্প ও শিল্পীদের নিয়ে কাজ করে, ১৮ এপ্রিল সন্ধে সাড়ে ৬টায় কলামন্দিরে তাদের আয়োজনে বাউল ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন পার্বতী বাউল। এই প্রথম একক গানের আসরে পার্বতী। অন্য দিকে গ্রাম থেকে বাউল-ফকিরি-দরবেশি মিলে প্রায় পাঁচশো লোকশিল্পী নববর্ষের প্রথম দিনে শহুরে হাওয়ায় গান গাইতে গাইতে মিছিল করবেন মোহরকুঞ্জ থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত। ভাটিয়ালি, ঝুমুর, চটকা, ভাদুর সুর ভরে দেবে শহুরে আকাশ। অভিনব এই পরিকল্পনা ‘উজানিয়া’র নাজমুল হকের। আয়োজনে ‘ত্রিধারা সম্মিলনী’ ও ‘উজানিয়া’।

|

| বর্ণালী |

ষাটের দশকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উৎসাহে বিক্রম সারাভাই টেলিভিশনকে শিক্ষা ও সামাজিক প্রগতির কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন। মূলমন্ত্র উপগ্রহ প্রযুক্তির ব্যবহার। ’৮৪-তে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অনুদানে পরিচালিত ইংরেজি হিন্দিতে উচ্চশিক্ষামূলক টেলিভিশন অনুষ্ঠান। এর দায়িত্বে আছে দেশের বাইশটি উচ্চশিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত এডুকেশনাল মাল্টিমিডিয়া রিসার্চ সেন্টার (ই এম আর সি)। কলকাতায় এটি আছে স্বশাসিত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এখানে ’৯৯-এ বাংলায় অনুষ্ঠান তৈরি শুরু হলে ডি ডি ৭ তা সম্প্রচারের দায়িত্ব নেয়। কিছু দিন বন্ধ থাকার পর ২০ এপ্রিল থেকে নতুন চেহারায় শুরু হতে চলেছে সম্প্রচার, নাম ‘বর্ণালী’। সাধারণ মানুষও এতে পাবেন চিন্তার খোরাক। দেখা যাবে প্রতি শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায়।

|

| অভিনব |

হাতে হাত ধরে চলতে শিখছে বাঙালির বইপাড়া। আর তার প্রথম নিদর্শনটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে আজ, নববর্ষের বিকেলে। প্রবীণ প্রকাশক এ মুখার্জি এবং নবীন সপ্তর্ষি প্রকাশনের মধ্যে চুক্তি হয়েছে যৌথ ভাবে বই প্রকাশের। তারই সূচনা হিসেবে এ মুখার্জির বেশ কিছু দুর্লভ বই নতুন সংযোজন-সহ প্রকাশ পাবে বছরভর। প্রকাশক হিসেবে থাকবে দুই প্রকাশনারই নাম। ‘আমরা বই ছাপি না বিষয় ছাপি’-র সঙ্গে এ ভাবেই মিলে গেল ‘ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার’। দুটি বাঙালি অ-পাঠ্য বইয়ের প্রকাশকের এমন যৌথ উদ্যোগ অভিনব বইকী!

|

| সমুদ্রে মেশে রেলপথ |

তাঁর পঞ্চাশ বছরের শিল্পজীবনের বৃত্তান্তে এক বারও আসবে না মাসি অমৃতা শেরগিলের কথা? থাকবে না কী ভাবে চিত্রকলা থেকে ইনস্টলেশন, ফটোগ্রাফি, ভিডিয়ো আর্ট প্রতিটি বৃত্তে সম্ভব হল বলিষ্ঠ পদচারণা? কী ভাবে গড়ে উঠল এক মাধ্যমের সঙ্গে অন্যের সেতুবন্ধন? আগামী কাল ও বুধবার, দুই দিন বিকেল তিনটেয় ‘সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস’-এ সখারাম গণেশ দেউস্কর বক্তৃতা দেবেন ভিভান সুন্দরম। ‘রেলপথ যেখানে সমুদ্রে মেশে’ এ রকমই তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম। রেল তাঁর কাছে সবসময় আধুনিকতার প্রতীক। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের এক ইনস্টলেশন প্রদর্শনীতে তিনি নিয়ে এসেছিলেন আস্ত রেললাইন। আর সমুদ্রে স্মৃতির ঊর্মিমালা তো সদা বহমান। রেলপথের সেই সমুদ্রে মেশার বৃত্তান্ত শুনতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত এই শহর।

|

| নগরায়ণ |

দীর্ঘকাল ধরে নগরায়ণ নিয়ে চর্চা করছেন মণিদীপ চট্টোপাধ্যায়। শুরু করেছিলেন ষাটের দশকে। মহানগর পরিকল্পনার পথিকৃৎ সিএমপিওতে। গত চার দশক ধরে ইংরেজি ও বাংলায় প্রবন্ধ লিখছেন কলকাতার নগরায়ণ নিয়ে। পঁচাত্তর পেরিয়ে লিখলেন প্রথম বই পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পিত নগরায়ণ: উৎস ও সন্ধান (সেন্টার ফর হ্যাবিট্যাট এনভায়রনমেন্ট, মুখবন্ধ সুকান্ত চৌধুরী)। অসংখ্য মানচিত্র, রেখাচিত্র, আলোকচিত্র রয়েছে বইটিতে। পয়লা বৈশাখ সকাল ১০টায় এম এন দস্তুর হল-এ (সল্ট লেক, সি কে ১৪) বইটির উদ্বোধন করবেন প্রসার ভারতী-র সি ই ও জহর সরকার। থাকবেন সুকান্ত চৌধুরী ও নগরোন্নয়ন সচিব দেবাশিস সেন।

|

| দরবেশ |

|

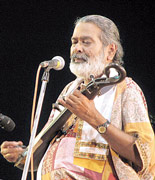

পঞ্চাশ বছর আগে দুই বাংলা মিলিয়ে প্রায় শতাধিক দরবেশ থাকলেও এখন এই সাধনায় মাত্র এক জন। তিনি কালাচাঁদ দরবেশ। স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা ছেড়ে চল্লিশ বছর বয়সে বেছে নেন দরবেশি মাধুকরী। ঘুরেছেন বিদেশ, পেয়েছেন সম্মান। অথচ আশি পেরিয়েও নিঃস্ব তিনি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় কালাচাঁদবাবু এবং আরও কয়েকজন গুণী লোকশিল্পীর জন্য আজীবন পেনশনের ব্যবস্থা করেছে কলকাতার সহজিয়া ফাউন্ডেশন। গায়ক দেব চৌধুরী তৈরি করেছেন ওঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র ‘ইন সার্চ অব দরবেশি সঙ্স’। শুক্রবার রবীন্দ্রসদনে সন্ধে ৬টায় সহজিয়া উৎসবে অনলাইনে মুক্তি পাবে এটি। কালাচাঁদ ও সহজিয়ার একটি ডিভিডি প্রকাশ করবে কসমিক হারমনি। থাকছে ওদের গান। সঙ্গের ছবিতে কালাচাঁদ দরবেশ।

|

| স্বস্তি |

দ্রুত বদলানো সময়ের কথা, আরও দ্রুত বদলে যাওয়া শহরের কথা এক সহনাগরিক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে।

“আমার শহর ছলে-কৌশলে বক্ষে বিঁধিয়ে নখ

বলেছে, তোমাকে অবশ্য হতে হবে কারও ক্রীড়নক।

তোমাকে পতাকা বইতেই হবে, সন্ধে মাতাবে তর্কে

প্রয়োজনে পথ করে দিতে হবে বুক পেতে দিয়ে ঝড়কে।

তোমার বাঁচন, তোমার মরণ কিছুই তোমার নয়

তবুও লুকনো শিরায় শিরায় গোপনে ছুটছে ভয়

দুই জানু পাতা, দু-হাত বাড়ানো, খুব বেশি চাওয়া স্বস্তি? হাতে হাতে জ্বলে মোমবাতি নয়, মৃত মানুষের অস্থি।”

|

| নিজের মতো |

তাঁর ছোটবেলা কেটেছে জামশেদপুরে। আর এখন তাঁর স্বপ্নবেলা, রান্নাবেলা দুটোই এই শহরে। তিনি দেবাশিস কুণ্ডু। বন্ধুদের চাপে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়া। বিভিন্ন পাঁচতারা হোটেলে দীর্ঘকালের রান্নাবাটি। কিন্তু বরাবরই একটা অতৃপ্তি ঘিরে থাকত তাঁকে। নিজের কিছু করার, নতুন কিছু করার ইচ্ছে। তা থেকেই মাছ আর বাঙালির সম্পর্কটা মাথায় ঢুকল তাঁর। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত জানতেন সে সম্পর্কের মানেটা। আর কে না জানে, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে হঠাৎ যে বাঙালিয়ানা স্ফীতবুক হয়ে ওঠে তার রসুইঘরে মাছ আর মুড়োটা থাকবেই। তাই মাস-ছয়েক আগে বালিগঞ্জ প্লেসে দেবাশিস নিজের যে রেস্তোরাঁ খুলেছেন তার নাম দিয়েছেন ‘ফিশফিশ’। সেখানে এখন মৎস্য-উৎসব, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে। রেস্তোরাঁয় রসুইঘরের ঘরোয়া আমেজ আনতে চান এই তরুণ রন্ধনশিল্পী। তাই কোটা-বাটা-খুন্তিনাড়ার পাশাপাশি প্লেটে খাবার সাজানোটাও তাঁর কাছে শিল্প। তারই সন্ধানে গত বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বই রসুইঘরেই রেস্তোরাঁ (দে’জ), প্রকাশিত হতে চলেছে মিট-মাট নামে আর একটি বই। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে জামশেদপুরে। আর এখন তাঁর স্বপ্নবেলা, রান্নাবেলা দুটোই এই শহরে। তিনি দেবাশিস কুণ্ডু। বন্ধুদের চাপে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়া। বিভিন্ন পাঁচতারা হোটেলে দীর্ঘকালের রান্নাবাটি। কিন্তু বরাবরই একটা অতৃপ্তি ঘিরে থাকত তাঁকে। নিজের কিছু করার, নতুন কিছু করার ইচ্ছে। তা থেকেই মাছ আর বাঙালির সম্পর্কটা মাথায় ঢুকল তাঁর। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত জানতেন সে সম্পর্কের মানেটা। আর কে না জানে, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে হঠাৎ যে বাঙালিয়ানা স্ফীতবুক হয়ে ওঠে তার রসুইঘরে মাছ আর মুড়োটা থাকবেই। তাই মাস-ছয়েক আগে বালিগঞ্জ প্লেসে দেবাশিস নিজের যে রেস্তোরাঁ খুলেছেন তার নাম দিয়েছেন ‘ফিশফিশ’। সেখানে এখন মৎস্য-উৎসব, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে। রেস্তোরাঁয় রসুইঘরের ঘরোয়া আমেজ আনতে চান এই তরুণ রন্ধনশিল্পী। তাই কোটা-বাটা-খুন্তিনাড়ার পাশাপাশি প্লেটে খাবার সাজানোটাও তাঁর কাছে শিল্প। তারই সন্ধানে গত বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বই রসুইঘরেই রেস্তোরাঁ (দে’জ), প্রকাশিত হতে চলেছে মিট-মাট নামে আর একটি বই।

|

|

|

|

|

| নাট্যকার |

বিজন ভট্টাচার্যকে তিনি ‘নাট্যগুরু’ মানেন। আজ ৮৪ বছর বয়সে স্মৃতি প্রায় লুপ্ত, তবু ওই নামটি আজও চিনতে পারেন। বাংলা একাঙ্ক নাটকে স্মরণীয় সেই মানুষটি, রতনকুমার ঘোষ, আজও নাট্যপ্রেমীদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাঁর ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’ নাটকের জন্য। অগোছালো ভাবে এ দিক ও দিক ছড়িয়ে গিয়েছে তাঁর লেখা, অনুবাদ বা রূপান্তর করা ৮৭টি নাটক। ১৯৫১-য় সাহিত্যযাত্রা শুরু ছোটগল্প দিয়ে, নাম ‘হাঁসের পালক’। তার পর উপন্যাস ‘অহল্যার রাত্রি’। অন্নদাশঙ্করের অনুপ্রেরণায় নাটক লেখা শুরু। জন্ম খুলনার বালিয়াডাঙায়, দেশভাগের পরে চলে এ বঙ্গে। চাকরিসূত্রে চলে যেতে হয় রাঁচি। পরে বাংলায় ফেরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যবিভাগে চাকরিসূত্রে বহরমপুরে বসবাস। সে সময়ই রেজাউল করিম, মণীশ ঘটক ও ঋত্বিক ঘটকের সান্নিধ্যলাভ। কলমের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চটাও ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ‘অভিনয় দর্পণ’ পত্রিকায় লেখালেখির শুরু। সে যোগাযোগ মহাকরণে বদলি হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে গেল। আর এই সময়েই পরিচয় হয় বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। সে প্রভাব আজীবন তাঁর নাট্যচর্চায়। বহু ফসল সে চর্চার। তবু স্মরণীয়তম বোধ হয় ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’, ‘সম্রাট’ ও ‘ফেরা’ এই ট্রিলজি আর ‘মহাকাব্য’। নাট্যমহলের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁর বলছেন, একদা এ বঙ্গের নাট্যজগতে তিনিই নাকি রয়্যালটি পেতেন সবচেয়ে বেশি। পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক। কিন্তু এখন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রকাশিত নাটক, অপ্রকাশিতের পাণ্ডুলিপি। যা হারিয়ে যায়, তা আগলে রাখার চেষ্টা করবেন কি কেউ? বিজন ভট্টাচার্যকে তিনি ‘নাট্যগুরু’ মানেন। আজ ৮৪ বছর বয়সে স্মৃতি প্রায় লুপ্ত, তবু ওই নামটি আজও চিনতে পারেন। বাংলা একাঙ্ক নাটকে স্মরণীয় সেই মানুষটি, রতনকুমার ঘোষ, আজও নাট্যপ্রেমীদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাঁর ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’ নাটকের জন্য। অগোছালো ভাবে এ দিক ও দিক ছড়িয়ে গিয়েছে তাঁর লেখা, অনুবাদ বা রূপান্তর করা ৮৭টি নাটক। ১৯৫১-য় সাহিত্যযাত্রা শুরু ছোটগল্প দিয়ে, নাম ‘হাঁসের পালক’। তার পর উপন্যাস ‘অহল্যার রাত্রি’। অন্নদাশঙ্করের অনুপ্রেরণায় নাটক লেখা শুরু। জন্ম খুলনার বালিয়াডাঙায়, দেশভাগের পরে চলে এ বঙ্গে। চাকরিসূত্রে চলে যেতে হয় রাঁচি। পরে বাংলায় ফেরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যবিভাগে চাকরিসূত্রে বহরমপুরে বসবাস। সে সময়ই রেজাউল করিম, মণীশ ঘটক ও ঋত্বিক ঘটকের সান্নিধ্যলাভ। কলমের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চটাও ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ‘অভিনয় দর্পণ’ পত্রিকায় লেখালেখির শুরু। সে যোগাযোগ মহাকরণে বদলি হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে গেল। আর এই সময়েই পরিচয় হয় বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। সে প্রভাব আজীবন তাঁর নাট্যচর্চায়। বহু ফসল সে চর্চার। তবু স্মরণীয়তম বোধ হয় ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’, ‘সম্রাট’ ও ‘ফেরা’ এই ট্রিলজি আর ‘মহাকাব্য’। নাট্যমহলের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁর বলছেন, একদা এ বঙ্গের নাট্যজগতে তিনিই নাকি রয়্যালটি পেতেন সবচেয়ে বেশি। পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক। কিন্তু এখন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রকাশিত নাটক, অপ্রকাশিতের পাণ্ডুলিপি। যা হারিয়ে যায়, তা আগলে রাখার চেষ্টা করবেন কি কেউ? |

|

|

|

|

|

|