|

|

|

|

|

|

|

|

| দেশের প্রথম সংগ্রহশালা |

| বাংলার জলযান |

| নদীমাতৃক বাংলায় জলপথই ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। আর বাহন ছিল নৌকা। ব্যবসা-বাণিজ্য-যাত্রী-পণ্যবহন-মাছ ধরা নানা কাজেই ছিল নৌকার চল। ব্যবহারের প্রকৃতি, পণ্যের ওজন এবং নদীর স্রোত ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে কারিগরেরা সৃষ্টি করেছেন নানা আকৃতির নৌকা। তাদের নামও বিচিত্র। উত্তর চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়, হাদিপুর, বা বেড়াচাঁপা থেকে প্রাপ্ত নাম মুদ্রায় পাওয়া যাচ্ছে জলযানের ছাপ। যেমনটি রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হরিনারায়ণপুর বা দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাণগড়, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রনগর, কোটাসুর, পোখন্না প্রভৃতি বন্দর কেন্দ্রিক নগর জীবনে জলযানের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইতিহাস, সাহিত্য, লোককথায় স্থান করে নেয় এই সব জলযান। নানা মঙ্গলকাব্যে রয়েছে এর উল্লেখ। কালের গতিতে কমেছে জলযানের গুরুত্ব। হারিয়ে গিয়েছে সেই সব বাহারি নৌকা। |

|

| সঙ্গে তারই প্রস্তুতির ছবি: গোপী দে সরকার |

১৯৯৭-এ লতিকা বরদরাজনের কাছে এ নিয়েই গবেষণা শুরু করেছিলেন স্বরূপ ভট্টাচার্য। নৌকার সুলুকসন্ধানে ঘুরে বেরিয়েছেন নানা জায়গায়। সম্প্রতি তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য নিয়ে ছেচল্লিশটি নৌকোর মডেল সহ একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল বিধাননগরের তরণী মাঝির ঘাটে। সংগৃহীত পুরনো ছবির মধ্যে একটি মহেঞ্জোদরোর সিল এবং আটটি নেওয়া হয়েছে বালথাজার সলভিন্স এর ছবি থেকে। এগুলি থেকেই নৌকার রূপ দিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী শিল্পীরা। এর মধ্যে রয়েছে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বোটের মডেলও। এই প্রদর্শনী ঘিরে দর্শকদের উৎসাহ লক্ষ্য করে একে একটি স্থায়ী রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস। অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে কাঁকুড়গাছির অম্বেডকর ভবনে গড়ে উঠছে নৌকার সংগ্রহশালা। সম্পূর্ণ হলে এটিই হবে এ বিষয়ে দেশের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা। মূলত অনগ্রসর শ্রেণির কারিগররাই তৈরি করেন নৌকা। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা রাখতে এখানে বাংলাদেশ, ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুর নৌযানও রাখা থাকবে।

|

| ঘাট-চিত্র |

|

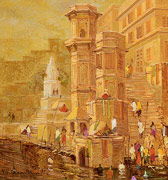

অপূর্ব সে আলো। প্রহরশেষের নয়, দিন শুরুর। সেই আলোটাই বারাণসী-চিত্রকর হিসেবে আলাদা করে দেয় যশোবন্ত শিরোদকরকে। পঞ্চাশ-পেরনো মুম্বই-নিবাসী শিল্পী যখন ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন কাশ্মীর, কেরলের ব্যাকওয়াটার কিংবা বারাণসীর ঘাট তখন নিসর্গের চেনা দুঃখ চেনা সুখের মধ্যে রেখে দেন নিজের ভাবনার একটা আলোকিত স্পর্শ। শিল্পীজীবনে বহু একক প্রদর্শনী হয়েছে তাঁর। ৮৯তম প্রদর্শনীটি এ বার এ শহরে। বারাণসীর ঘাট-চিত্র সে প্রদর্শনীর বিষয়। ১১-২১ এপ্রিল চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে।

|

| চিরন্তন |

ভাগলপুরের দুর্গাচরণ হাইস্কুল থেকে প্রেসিডেন্সি-তে আইএসসি পড়তে এসে যে কিশোর প্রথম জুতো পরে সারা দিন চলাফেরা শুরু করে, এই বসন্তে জীবনের চলাফেরা সাঙ্গ করলেন তিনি— চিরন্তন মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৩)। বি ই কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে শুরু করেন স্থাপত্য নির্মাণ সংস্থা সিসিএপি লিমিটেড। শিয়ালদহ উড়ালপুল তার অন্যতম কাজ। ব্যক্তি জীবনে তাঁর অন্য পরিচয়— বনফুলের কনিষ্ঠ পুত্র। পেশার অন্তরালের জীবনে এই পরিচয়ের গভীর প্রভাব ছিল। প্রকৃত অর্থে গ্রন্থভুক এবং অক্লান্ত পড়ুয়া ছিলেন। বেড়াতে ভালবাসতেন। বনফুলের যাবতীয় কাজকে আরও ভাল ভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। শুরু করেছিলেন বনফুল পুরস্কার, ‘শনিবারের চিঠি’ (দ্বিতীয় পর্ব), এবং বনফুলের রচনার পুনঃপ্রকাশ। মারণ অসুখের আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ৩ মার্চ সকালে বিদায় নিলেন। ভাগলপুরের দুর্গাচরণ হাইস্কুল থেকে প্রেসিডেন্সি-তে আইএসসি পড়তে এসে যে কিশোর প্রথম জুতো পরে সারা দিন চলাফেরা শুরু করে, এই বসন্তে জীবনের চলাফেরা সাঙ্গ করলেন তিনি— চিরন্তন মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৩)। বি ই কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে শুরু করেন স্থাপত্য নির্মাণ সংস্থা সিসিএপি লিমিটেড। শিয়ালদহ উড়ালপুল তার অন্যতম কাজ। ব্যক্তি জীবনে তাঁর অন্য পরিচয়— বনফুলের কনিষ্ঠ পুত্র। পেশার অন্তরালের জীবনে এই পরিচয়ের গভীর প্রভাব ছিল। প্রকৃত অর্থে গ্রন্থভুক এবং অক্লান্ত পড়ুয়া ছিলেন। বেড়াতে ভালবাসতেন। বনফুলের যাবতীয় কাজকে আরও ভাল ভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। শুরু করেছিলেন বনফুল পুরস্কার, ‘শনিবারের চিঠি’ (দ্বিতীয় পর্ব), এবং বনফুলের রচনার পুনঃপ্রকাশ। মারণ অসুখের আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ৩ মার্চ সকালে বিদায় নিলেন।

|

| বলাকা |

বসন্তে উড়েছে ছাই/ ঝরে গেল নীল শূন্যতার মতো দিন’ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লাইন দু’টি শেষ বসন্তে তাঁর অনুপস্থিতিকেই আরও গাঢ় করে তোলে। তাঁকে উৎসর্গীকৃত বলাকা-র (সম্পা: ধনঞ্জয় ঘোষাল) ‘রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা’ সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, ৮ এপ্রিল সন্ধে ৬টায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় চল্লিশের দশক থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে কী ভাবে নতুন নতুন বাঁক এল, বদল এল, বা তা আদৌ সমকালীন হয়ে উঠল কিনা, স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন দিক থেকে লিখেছেন কবিতা-আলোচকেরা। গুরুত্বপূর্ণ এই সংখ্যাটি প্রকাশের পাশাপাশি কথায় ও কবিতায় সুনীল-স্মরণ। বলাকা পত্রিকার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র গ্রুপ অব কলেজেস।

|

| অন্য রবিশঙ্কর |

‘আমার কথা হচ্ছে রাগরাগিণী নিশ্চয় বাজবে আবহসঙ্গীতে। কিন্তু তার সে প্রয়োগটা কী দাঁড়ায় সেটা বিবেচনা করে। আমি যেমন ধরতি কা লাল ফিল্মে যেখানে তৃপ্তি একটা শূন্য রান্নার হাঁড়ি দেখছে সেখানে লক্ষ্মী বউদিকে দিয়ে শ্রী রাগের আলাপ করিয়েছিলাম। ওই রুক্ষ, কর্কশ অবস্থাটাকে শ্রী রাগেই ব্যাখ্যা করা যায় ভেবে।’ শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের কাছে স্মৃতি-কথায় জানিয়েছেন রবিশঙ্কর। সত্যজিৎ রায়ের ছবি ছাড়াও তাঁর সঙ্গীত পরিচালনা স্মরণীয় তপন সিংহের ‘কাবুলিওয়ালা’, রিচার্ড অ্যাটেনবরোর ‘গাঁধী’, গুলজারের ‘মীরা’, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ‘অনুরাধা’, মৃণাল সেনের ‘জেনেসিস’-এ। সে সব নিয়েই উৎসব এ বার তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে। ‘রবিশঙ্কর ফরএভার’ শীর্ষকে এর আয়োজন করেছে ‘তপন সিংহ ফাউন্ডেশন’, নন্দন এবং ‘সবুজ পত্র’। রবিবার তারই সূচনা হল নন্দন-এ। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত ছবি দেখানোর সঙ্গে চলচ্চিত্র-পুস্তিকা, এল পি রেকর্ড, তাঁকে নিয়ে আঁকা ছবি, বই ও পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা-র প্রদর্শনী— পরিমল রায়, অরিজিৎ মৈত্র ও সৌম্যেন্দু দাসমুন্সীর সংগ্রহ থেকে। থাকবে রবিশঙ্করের দুর্লভ ছবিও।

|

| কনিষ্ঠা |

কে জানত, রবীন্দ্রনাথও ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’ নিয়ে ভাবাভাবি করেছিলেন! প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে ওই জাতীয় পত্রিকার একটি বাংলাও করে দিয়েছিলেন, ‘কনিষ্ঠা’! সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারে এক বক্তৃতায় জানালেন অনিল আচার্য। পরিভাষাটি সঙ্গত কারণেই টেঁকেনি। জনপ্রিয়, বড় কাগজ মানে জ্যেষ্ঠা আর ছোট কাগজ মানে কনিষ্ঠা... জন্মলগ্নের রাশিবিচারে পত্রিকার ভাগাভাগি চলে নাকি? অনিল আচার্য সম্পাদিত ‘কনিষ্ঠা’টিই তো প্রায় ৪৭ বছরের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ পৃথুলা। ‘টেগোর ন্যাশনাল স্কলার’ অনিলবাবু অবশ্য বোঝালেন, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে মোট সাতটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ প্রায় ‘লিটারারি অ্যাক্টিভিস্ট’। তিনি মনে করেন, তৈরি করতে হবে নতুন ভাষা, তুলে আনতে হবে নতুন লেখক ও পাঠকগোষ্ঠী। চিত্রকলাকে অবশ্য তিনি খুব গুরুত্ব দেননি। ‘ভারতবর্ষ’ বা ‘প্রবাসী’ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রর আঁকা ছবি ছাপত। কিন্তু ‘সবুজ পত্র’র মতো কনিষ্ঠা কেমন হবে, সে বিষয়ে কবির উপদেশ: ছবি থাকা চলবে না!

|

| অত্রির ছবি |

|

অত্রি সেনের মনের মুক্তি ছবিতেই। মনোবিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষকরা ওঁকে সাহস জুগিয়েছেন আর উৎসাহ দিয়েছেন মা-বাবা চন্দ্রাবলী ও নিরুপম সেন। ওঁর বর্তমান শিক্ষাকেন্দ্র করুণাময়ী পেরেন্টস অর্গানাইজেশন-ও সহায়ক হয়েছে এই শিল্পবিকাশে। আগের দু’টি প্রদর্শনীতে নজর কেড়েছিল অত্রির সহজ-স্বাভাবিক ছবির ছন্দময়তা, এ বার তা আরও পরিণত। ওঁর সাম্প্রতিক প্রায় পঞ্চাশটি শিল্পকর্ম নিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে গ্যালারি কে টু-তে সম্প্রতি উদ্বোধন হল ‘মাই ওয়ার্ল্ড ইন কালার্স’ শীর্ষক প্রদর্শনী। সঙ্গের ছবি ‘নৌকা’, প্রদর্শনী থেকে। এটি চলবে আগামীকাল পর্যন্ত, ১১টা-৭টা।

|

| সেই জলসা |

বসুশ্রী-র সেই জলসাটা আজ আর নেই। উজ্জ্বল এক ঝাঁক শিল্পীর গান নিয়ে বাংলা নববর্ষের প্রথম ভোরের সেই আসর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সে আসরে গান গেয়েছেন বহু বার। এমনকী, আসতেন উত্তমকুমারও। সেখানে তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডুয়েট। কিন্তু সে দিন গিয়েছে চলে। ১৯৮০-র পর এ জলসা আর হয়নি। তাই বাংলা ‘নববর্ষ উদ্যাপন সমিতি’ ১ বৈশাখ সকালে বসুশ্রী-তেই আয়োজন করেছে স্মৃতিমুখর এক গানের আসরের। গাইবেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্ল, বনশ্রী সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকেই।

|

| ফেলে আসা দিন |

পেশায় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও তিনি ভালবাসেন প্রকৃতির হৃদয়ের স্পর্শ। লেখক, পর্যটক, আলোকচিত্রী দেবল সেনের জন্ম ১৯৫৪-য়, দিল্লিতে। পড়াশুনো কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স, পরে আমেরিকায়। এখন এ শহরে। ওঁর আলোকচিত্র নিয়ে এ পর্যন্ত হয়েছে ৮টি প্রদর্শনী, প্রকাশ পেয়েছে দু’টি বই: ওয়াইল্ড বেঙ্গল এবং পঞ্চকেদার এবং তৃতীয়টি ওয়ানস আপন আ টাইম প্রকাশ পেল সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের প্যালাডিয়ান লাউঞ্জে। উদ্বোধন করলেন সুজাতা সেন। কৈশোরে বাবার সঙ্গে বেতলা বাংরিপোসি বা কোন বনবাংলোয় রাত যাপনের স্মৃতি এখনও অমলিন। ফেলে আসা দিনগুলিই এই বই নির্মাণের অনুপ্রেরণা বলছিলেন তিনি। বইটিতে রয়েছে শিল্পীর ক্যামেরায় সাদা-কালো ও সিপিয়া রঙের ছবি, সঙ্গে ওঁর নিজস্ব কথকতায় ফেলে আসা দিনের কথা। সঙ্গের ছবিতে অরুণাচলের আপাতানি মহিলা, বই থেকে। এখন কাজ করছেন ব্রহ্মপুত্র নিয়ে। এই বইতে থাকবে তিব্বত থেকে বঙ্গোপসাগর দীর্ঘ যাত্রাপথের স্রোত, মানুষজন ও ইতিহাস। পেশায় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও তিনি ভালবাসেন প্রকৃতির হৃদয়ের স্পর্শ। লেখক, পর্যটক, আলোকচিত্রী দেবল সেনের জন্ম ১৯৫৪-য়, দিল্লিতে। পড়াশুনো কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স, পরে আমেরিকায়। এখন এ শহরে। ওঁর আলোকচিত্র নিয়ে এ পর্যন্ত হয়েছে ৮টি প্রদর্শনী, প্রকাশ পেয়েছে দু’টি বই: ওয়াইল্ড বেঙ্গল এবং পঞ্চকেদার এবং তৃতীয়টি ওয়ানস আপন আ টাইম প্রকাশ পেল সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের প্যালাডিয়ান লাউঞ্জে। উদ্বোধন করলেন সুজাতা সেন। কৈশোরে বাবার সঙ্গে বেতলা বাংরিপোসি বা কোন বনবাংলোয় রাত যাপনের স্মৃতি এখনও অমলিন। ফেলে আসা দিনগুলিই এই বই নির্মাণের অনুপ্রেরণা বলছিলেন তিনি। বইটিতে রয়েছে শিল্পীর ক্যামেরায় সাদা-কালো ও সিপিয়া রঙের ছবি, সঙ্গে ওঁর নিজস্ব কথকতায় ফেলে আসা দিনের কথা। সঙ্গের ছবিতে অরুণাচলের আপাতানি মহিলা, বই থেকে। এখন কাজ করছেন ব্রহ্মপুত্র নিয়ে। এই বইতে থাকবে তিব্বত থেকে বঙ্গোপসাগর দীর্ঘ যাত্রাপথের স্রোত, মানুষজন ও ইতিহাস।

|

| শেষ ম্যাট্রিক |

পুরনো সেই দিনের কথা ভুলতে চান না ওঁরা। ১৯১০ পর্যন্ত দশম শ্রেণির পরের পরীক্ষাকে বলা হত এন্ট্রান্স, ১৯১১-১৯৫১ ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৫১-র পরে স্কুল ফাইনাল এবং এখন মাধ্যমিক। এই ইতিহাস মনে রেখে ১৯৫১-য় যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, অর্থাৎ ম্যাট্রিকের শেষ ব্যাচের নামী-অনামী ছাত্রদের নিয়ে এক অভিনব পুনর্মিলনের আয়োজন করেছেন ভারতসভার সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত চৌধুরী। সঙ্গে আছেন বন্ধু নলিনী চক্রবর্তী ও জ্যোতির্ময় পালচৌধুরী। পয়লা বৈশাখ ভারতসভা হলে সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা কথা-কবিতা-আড্ডায় জমাটি আয়োজন। ইতিমধ্যেই তাঁরা যোগাযোগ করেছেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু মানুষের সঙ্গে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অমিয় বাগচী, মঞ্জুকুমার চৌধুরীর মতো অনেকেই আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। আরও তো অনেকেই আছেন, যোগাযোগ করতে পারেন ৯৮৩০৩৬৪৪৫৬ বা ৯৮৩০১৮৪১৬১ নম্বরে।

|

| রুজির টানে |

বয়স পঁচাশি ছুঁয়েছে। কুঁজো হয়ে কোনও রকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে আসেন। এক্সাইড মোড়ে রাস্তার ওপর কাগজ বিছিয়ে বিক্রি করেন পাঁপড়। গত এক বছর ধরে এই রোজনামচা শীলা ঘোষের। অথচ জীবন কিন্তু এ রকম ছিল না। ছেলে চাকরি করতেন রেলে। বছর পাঁচেক আগে ছেলে মারা যান। বউমা টিউশনি করতেন। তিনিও এখন অসুস্থ। অগত্যা পথে বেরোতে হয় বৃদ্ধাকে। প্রথমে দোকানে দোকানে পাঁপড় ও মোমবাতি বিক্রি করতেন। ‘দেখলাম হলদিরামে পাঁপড় ভাল বিক্রি হয়। তাই বড়বাজার থেকে পাঁপড় এনে এখানেই বসে বিক্রি করি।’ বললেন অশীতিপর বৃদ্ধা। তবে যা আনেন সবই কিনে নেন পথচলতি মানুষজন। তাই রোজ বিকেলে বালি থেকে বাসে ধর্মতলা, সেখান থেকে বাসে রবীন্দ্রসদন। অসুবিধে হয় না? ‘অনেকেই চেনা হয়ে গিয়েছেন। বাস আস্তে হাত ধরে নামিয়ে দেয়। রাতে ফেরার সময় পাশের দোকানের কর্মচারীরা বাসে তুলে দেন। প্রয়োজন মতো চা-জল এনে দেন।’ এঁদের ভরসা করেই গত এক বছর ধরে রুজির টানে রোজ বিকেলে বেরিয়ে পড়েন বৃদ্ধা। কিছু দিন আগে থেকে ছেলের পেনশন শুরু হয়েছে। তবে কি এ বার ছুটি? ‘বাজারে যে অনেক দেনা। আমাকে বিশ্বাস করে লোকে টাকা দিয়েছে। সেগুলো শোধ না করে কী ভাবে ছুটি নিই?’ বয়স পঁচাশি ছুঁয়েছে। কুঁজো হয়ে কোনও রকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে আসেন। এক্সাইড মোড়ে রাস্তার ওপর কাগজ বিছিয়ে বিক্রি করেন পাঁপড়। গত এক বছর ধরে এই রোজনামচা শীলা ঘোষের। অথচ জীবন কিন্তু এ রকম ছিল না। ছেলে চাকরি করতেন রেলে। বছর পাঁচেক আগে ছেলে মারা যান। বউমা টিউশনি করতেন। তিনিও এখন অসুস্থ। অগত্যা পথে বেরোতে হয় বৃদ্ধাকে। প্রথমে দোকানে দোকানে পাঁপড় ও মোমবাতি বিক্রি করতেন। ‘দেখলাম হলদিরামে পাঁপড় ভাল বিক্রি হয়। তাই বড়বাজার থেকে পাঁপড় এনে এখানেই বসে বিক্রি করি।’ বললেন অশীতিপর বৃদ্ধা। তবে যা আনেন সবই কিনে নেন পথচলতি মানুষজন। তাই রোজ বিকেলে বালি থেকে বাসে ধর্মতলা, সেখান থেকে বাসে রবীন্দ্রসদন। অসুবিধে হয় না? ‘অনেকেই চেনা হয়ে গিয়েছেন। বাস আস্তে হাত ধরে নামিয়ে দেয়। রাতে ফেরার সময় পাশের দোকানের কর্মচারীরা বাসে তুলে দেন। প্রয়োজন মতো চা-জল এনে দেন।’ এঁদের ভরসা করেই গত এক বছর ধরে রুজির টানে রোজ বিকেলে বেরিয়ে পড়েন বৃদ্ধা। কিছু দিন আগে থেকে ছেলের পেনশন শুরু হয়েছে। তবে কি এ বার ছুটি? ‘বাজারে যে অনেক দেনা। আমাকে বিশ্বাস করে লোকে টাকা দিয়েছে। সেগুলো শোধ না করে কী ভাবে ছুটি নিই?’ |

ছবি: শুভাশিস ভট্টাচার্য |

|

|

|

|

| আলোকচিত্রী |

বৌ-বাজারের সেই সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেটে ... পুরনো সম্পূর্ণ অপ্রচলিত মডেলের অচল একটা ক্যামেরা ৭০ টাকায় কিনে, মেরামত করিয়ে, প্রথম রোল  ফিল্মটি লোড করেই নিয়ে গেছি বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিৎ রায়ের ছবি তোলার আশায়।’ আমানুল হকের এমন স্বীকারোক্তিতে তাঁর আলোকচিত্র সম্পর্কে মুগ্ধতা বরং বেড়েই যায়। বিস্মিত সত্যজিতের জিজ্ঞাসাই ছিল: এই ক্যামেরা দিয়ে আপনি কেমন করে ছবি তোলেন? ওই ক্যামেরায় তাঁর তোলা সত্যজিতের ছবি ছাপা হয়েছে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পত্রিকা ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’-এ, মারি সিটনের জীবনীগ্রন্থ পোর্ট্রেট অব আ ডিরেক্টর: সত্যজিৎ রে-তে। আমানুল জানিয়েছেন ‘সত্যজিৎ রায়ের ওপর তোলা আমার সমুদয় ফটোগ্রাফির কাজ এই ভাঙা ক্যামেরা যন্ত্রেই সাধিত হয়েছিল।’ এক বার তাঁর তোলা পোর্ট্রেট দেখে সত্যজিৎ বললেন ‘আমার সেকেন্ড বেস্ট পোর্ট্রেট’। ঢাকা-নিবাসী আমানুলের জন্ম সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে, ১৯২৫-এ। ’৫২-র ভাষা আন্দোলনে ছবি তুলে একই সঙ্গে বিখ্যাত এবং পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূল হন। অসম্ভব ভালবাসতেন কলকাতায় আসতে, এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। চলে গেলেন ৩ এপ্রিল। কিছুকাল আগেই বেরিয়েছে তাঁর ছবি ও স্মৃতি সংবলিত প্রসঙ্গ সত্যজিৎ/ ছবি ও কথা (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা)। ‘আমাদের পরিবারেরই একজন ছিলেন’, সন্দীপ রায়ের স্বরে বিষণ্ণতা। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও সত্যজিৎ তাঁকে চিঠিতে লিখছেন (নভেম্বর ’৯১), ‘অন্তত সৌরদীপকে দেখার জন্য একবার কলকাতায় এসে পড় না!’ সঙ্গে ’৮৩-তে বর্ধমানে ‘ঘরে বাইরে’র আউটডোরে সত্যজিতের ছবি তুলছেন আমানুল: হীরক সেনের ক্যামেরায়। ফিল্মটি লোড করেই নিয়ে গেছি বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিৎ রায়ের ছবি তোলার আশায়।’ আমানুল হকের এমন স্বীকারোক্তিতে তাঁর আলোকচিত্র সম্পর্কে মুগ্ধতা বরং বেড়েই যায়। বিস্মিত সত্যজিতের জিজ্ঞাসাই ছিল: এই ক্যামেরা দিয়ে আপনি কেমন করে ছবি তোলেন? ওই ক্যামেরায় তাঁর তোলা সত্যজিতের ছবি ছাপা হয়েছে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পত্রিকা ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’-এ, মারি সিটনের জীবনীগ্রন্থ পোর্ট্রেট অব আ ডিরেক্টর: সত্যজিৎ রে-তে। আমানুল জানিয়েছেন ‘সত্যজিৎ রায়ের ওপর তোলা আমার সমুদয় ফটোগ্রাফির কাজ এই ভাঙা ক্যামেরা যন্ত্রেই সাধিত হয়েছিল।’ এক বার তাঁর তোলা পোর্ট্রেট দেখে সত্যজিৎ বললেন ‘আমার সেকেন্ড বেস্ট পোর্ট্রেট’। ঢাকা-নিবাসী আমানুলের জন্ম সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে, ১৯২৫-এ। ’৫২-র ভাষা আন্দোলনে ছবি তুলে একই সঙ্গে বিখ্যাত এবং পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূল হন। অসম্ভব ভালবাসতেন কলকাতায় আসতে, এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। চলে গেলেন ৩ এপ্রিল। কিছুকাল আগেই বেরিয়েছে তাঁর ছবি ও স্মৃতি সংবলিত প্রসঙ্গ সত্যজিৎ/ ছবি ও কথা (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা)। ‘আমাদের পরিবারেরই একজন ছিলেন’, সন্দীপ রায়ের স্বরে বিষণ্ণতা। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও সত্যজিৎ তাঁকে চিঠিতে লিখছেন (নভেম্বর ’৯১), ‘অন্তত সৌরদীপকে দেখার জন্য একবার কলকাতায় এসে পড় না!’ সঙ্গে ’৮৩-তে বর্ধমানে ‘ঘরে বাইরে’র আউটডোরে সত্যজিতের ছবি তুলছেন আমানুল: হীরক সেনের ক্যামেরায়। |

|

|

|

|

|

|