|

|

|

|

| |

| প্রবন্ধ ২... |

| সংরক্ষণ নিয়ে এখনও সেই বস্তাপচা তর্ক |

বিশ্ব জুড়ে সংরক্ষণের প্রয়োজন নিয়ে বিশেষ মতানৈক্য নেই।

প্রধান যে তর্কগুলো এখন চলছে,

তা এর নানান পদ্ধতিগত দিক নিয়ে। অথচ

এ দেশে

সংরক্ষণের বিরুদ্ধে এখনও যত রাজ্যের নির্বোধ ‘যুক্তি’ চলছে।

কুমার রাণা |

১৫ নভেম্বর ১৯৯৮ এক মার্কিন সংবাদপত্রে একটা চিঠি ছাপা হয়েছিল। লেখক নোবেলজয়ী অর্থশাস্ত্রী রবার্ট সোলো। সংক্ষিপ্ত ও সারবান চিঠিটা ছিল ওই কাগজে প্রকাশিত একটা বইয়ের সমালোচনার সমালোচনা। বইটা এখন বিশ্ববিখ্যাত: উইলিয়ম বাওয়েন ও ডেরেক বক-এর দীর্ঘকালীন তথ্যভিত্তিক গবেষণার ভিত্তিতে লেখা ‘দ্য শেপ অব দ্য রিভার: লং টার্ম কনসিকোয়েনস অব কনসিডারিং রেস ইন কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস।’ সোলো কিছুটা তীব্র ভাবেই লিখেছিলেন, সমালোচক বইটার ‘একান্ত কেন্দ্রীয় কয়েকটা বিষয় ধরতে পারেননি।’ বইটার মূল কথা ছিল: অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন অর্থাৎ, কার্যত, সংরক্ষণ-এর ফলে ‘সমাজে ঐতিহাসিক ভাবে সম্পদ ও ক্ষমতার বণ্টনে যে জাতিগত বৈষম্য তৈরি হয়েছে, কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের ভাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা সেটা কমায়।’ সমালোচক লিখেছিলেন, ‘সংরক্ষণ যে কার্যকর হয়, বইটা সে কথা প্রমাণ করে না, এ বই শুধু এটা দেখায় যে, সংরক্ষণের ফলে তারা ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারে।’ বাওয়েন ও বক-এর গবেষণার সমর্থনে সোলো জোর দিয়ে বলেন যে, বইটার উদ্দেশ্যই তা-ই ছিল; ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারা এবং সেখান থেকে পাশ করার মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গরা যেটা অর্জন করে, অন্যথা তারা সেটা করতে পারত না। এবং, ‘এক বার সাফল্যের সিঁড়িটাতে উঠতে পারলে সংখ্যালঘুরা সেখান থেকে পিছলে পড়ে যায় না।’ এই কৃষ্ণাঙ্গদের বাদ দিয়েই যদি শিক্ষাব্যবস্থাটা চলতে থাকত, তা হলে কী হত? ‘তখনও হয়তো ছাত্রছাত্রীরা এখন যা অর্জন করছে, তা-ই করত; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের বাদ দিয়ে।’ তাতে কী ক্ষতি?

ক্ষতিটা দু’রকম।

এক, সমাজের কোনও অংশ পরম্পরাগত ভাবে সুযোগবঞ্চিত থেকেই যাবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নৈতিকতা এটা অনুমোদন করে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজের একাংশ সুযোগের অভাবে উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে জায়গা না পেলে ক্ষতি শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নয়, জাতীয় উৎপাদনশীলতারও। আজকের পৃথিবীতে মোটামুটি ভাবে সব দেশই এটা মেনে নিয়েছে যে, যে সব জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে পশ্চাৎপদ, তাদের জন্য বিভিন্ন ভাবে সমান সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিল্প ও কর্মনিয়োজনে সংরক্ষণ, যা বিভিন্ন দেশে অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন, পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংরক্ষণ বিষয়ে কোন দেশ কার কাছ থেকে কী শিখতে পারে, তা নিয়ে বিবিধ গবেষণা চলছে। সংরক্ষণের আওতাও বেড়ে যাচ্ছে। আগে যেখানে নৃ-গোষ্ঠীগত ভেদই ছিল এর প্রধান ভিত্তি, এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে আরও নানান মাপকাঠি। উদাহরণ: জাপানে সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চাকরি ও শিক্ষায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এক কথায়, বিশ্ব আলোচনার যে ধারা, তাতে সংরক্ষণের অপরিহার্যতা বিষয়ে খুব একটা মতানৈক্য নেই। প্রধান যে তর্কগুলো এখন চলছে, তা এর নানান পদ্ধতিগত দিক নিয়ে। |

|

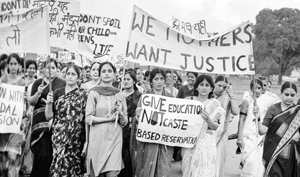

| মান্ধাতার আমল। ‘মণ্ডল কমিশন নিপাত যাক’। দিল্লি, ১৯৯০। |

অথচ আমাদের দেশে সংরক্ষণের যে সব সমালোচনা শোনা যায়, তার গুণগত মান একেবারে প্রাথমিক স্তরেই থেকে গেছে। এখনও অনেকে মনে করেন যে, সংরক্ষণ জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী, কারণ তা মেধার বিকাশ রুদ্ধ করে এবং যোগ্যতরদের বঞ্চিত করে। বলা হয়ে থাকে যে, যদি সংরক্ষণ দিতেই হয়, তা হলে সেটার ভিত্তি হোক অর্থনৈতিক মাপকাঠি। ধনী-গরিব প্রভেদ কমলেই সমাজের অন্যান্য সমস্যা মিটে যাবে, এমন একটা দাবি বেশ জোরের সঙ্গেই তোলা হয়। সেই সঙ্গে সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার প্রামাণ্য যুক্তি হিসেবে বলা হয়: ‘ষাট বছর ধরে তো সংরক্ষণ আছে, তাতে কী লাভ হল?’

প্রথম কথা, সংরক্ষণ চালু থেকে কোনও লাভ হয়নি, এটা ‘চোখের দেখা’ হতেই পারে। কিন্তু এ নিয়ে যে পরিসংখ্যান-ভিত্তিক গবেষণাগুলি হয়েছে, তারা উল্টো কথা বলে: কায়িক শ্রম-বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলোতে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর যেটুকু প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়, সেটা হয়েছে সংরক্ষণের ফলেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিদ্যাচর্চায় দেখা গেছে মানুষের অর্থনৈতিক ভিত্তিটাও অন্যান্য নানাবিধ উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বংশ, গাত্রচর্ম, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থানের যেমন যোগ আছে, তেমনই আছে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতারও যোগ। আমাদের দেশে এ যোগটা অনেক বেশি জোরালো। তার কারণ, ব্যক্তিমানুষের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় সে কোন কুলে জন্মেছে তাই দিয়ে। দ্বিতীয়ত, এই ভয়াবহ ব্যাধিটি দূর করার জন্য সংরক্ষণের মতো বিশেষ ব্যবস্থার বাইরে সাধারণ ভাবেই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার কথা, তার অভাব সর্বত্র। বহু দলিত, আদিবাসী, মুসলমান ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে স্কুল বা স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো ন্যুনতম রাষ্ট্রীয় সুযোগগুলো পৌঁছে দেওয়া হয়নি। কোনও গোষ্ঠীতে অধিকাংশ মানুষই যদি অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পান, তা হলে সংরক্ষণের মতো ব্যবস্থা তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ মঙ্গলসাধন যে করবে না, এটা জানা কথা। এবং এমন ক্ষেত্রে পিছিয়ে-পড়াদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে অগ্রসর লোকরাই যে সংরক্ষণের সুযোগ থেকে লাভবান হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অনেকে এটাকে সংরক্ষণের কুফল বা অপচয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। প্রায়ই শুনি ‘নম-রা সব চাকরি খেয়ে নিচ্ছে’, বা ‘উচ্চশিক্ষায় রিজার্ভ সিটগুলো সব ‘চিংকি’-রা নিয়ে নিচ্ছে’। বাংলার নমঃশূদ্ররা দীর্ঘ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অবস্থান উন্নীত করতে পেরেছেন বলে সংরক্ষণে তাঁদের অধিকার থাকবে না? উত্তর-পূর্বের জনজাতীয়রা খ্রিস্টান প্রভাব ও অন্যান্য কারণে বুনিয়াদি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন বলে তাঁরা আর এগোতে পারবেন না? যেটা হয়নি, তা হল, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য অন্যদের প্রস্তুত করা। রাষ্ট্র ও বৃহত্তর সমাজ উভয়েই এ কাজে ব্যর্থ।

রাষ্ট্রীয় নীতিতে সংরক্ষণ যে জায়গা পেয়েছে, নীতি রূপায়ণে আবার তার মধ্যে অনেক খামতি। যেমন, সংরক্ষিত আসনগুলো খালি ফেলে রাখার নানান ব্যবস্থা। এখন একটা মামলা চলছে, শিক্ষক নিয়োগের সময় ‘সংরক্ষিত পদের জন্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি’, এই অজুহাতে পদগুলোতে ‘অন্যান্য’দের নিযুক্তিপত্র দেওয়া নিয়ে। ডাক্তারিতে মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর নির্দেশ মানতে গিয়ে এ রাজ্যে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পূরণ হয় না।

সংরক্ষণে নাকি মেধার অবমূল্যায়ন হয়। দুর্ভাগ্য, মেধা নিয়ে চর্চাটা এ দেশে পরীক্ষার নম্বরের বাইরে বেরোতে পারেনি। ‘মেধা’ ব্যাপারটাকে বহু দেশেই অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে যোগ করতে দেখা হয়। কেরল, তামিলনাড়ুর মতো কোনও কোনও রাজ্য সেই বৃহত্তর অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে বলে সেখানে ‘মেধা’র গঠনে সমাজের বিভিন্নতাগুলোর সমাহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সে মেধা আকারে বিস্তৃত, গুণগত দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট। সামাজিক শ্রমসঞ্জাত অভিজ্ঞতাগুলো মর্যাদা পেয়ে সেখানে মেধার ধারণায় অন্য মাত্রা যোগ করেছে। এক তামিল ডাক্তার প্রশ্ন করেছিলেন: ‘সংরক্ষণে যদি মেধার এতই অবমূল্যায়ন হত, তা হলে আপনারা, পশ্চিমবঙ্গবাসীরা দলে দলে তামিলনাড়ুতে চিকিৎসা করাতে আসেন কেন? এখানে তো ৭০ শতাংশ আসনই সংরক্ষিত।’ রাজ্যের সর্বত্র ডাক্তার দিতে না পেরে নাজেহাল এক স্বাস্থ্যকর্তা বলেছিলেন, ‘মেধা বলছেন? কোন মেধাবী আপনার জঙ্গলমহল বা উত্তরবঙ্গে গিয়ে থাকবে? সেখানে কোটায় ভর্তি হওয়া সরেন-কিস্কুরাই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে; ভাল ভাবে টিকিয়ে রাখে।’ সরেন, কিস্কুরা জঙ্গলমহলে আর মেধাবীরা এস এস কে এম, নীলরতন, এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। জরুরি হল সমাজের সর্বক্ষেত্রে সবার প্রতিনিধিত্বের দাবিটার স্বীকৃতি।

বক ও বাওয়েন-এর গবেষণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উঠে এসেছিল। সেটা হল, শ্বেতাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই মনে করেছে যে, কৃষ্ণাঙ্গদের অন্তর্ভুক্তির ফলে তারা নিজেরাও লাভবান হয়েছে। সোলো-ও তাঁর চিঠিতে এটাকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, জাতি নির্মাণে সমাজের সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হলে পশ্চাৎপদদের জন্যও সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁদের অন্তর্ভুক্তির সুবাদে, সমাজের অর্জনটা কার্যত অনেক বেশি বেড়ে যাবে। সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্তির একটা উপায়। সে উপায়টা আরও অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে, যদি তার সঙ্গে অন্যান্য পথগুলো কিস্কু, মণ্ডল বা আনসারিদের জন্য সুগম করে তোলা হয়।

সংরক্ষণকে সংকুচিত করে নয়, সর্বার্থে প্রসারিত করেই আমরা দেশটাকে গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু তার আগে দেশের স্বার্থটাও যে নিজেদেরই স্বার্থ, সেটা বোঝা দরকার।

|

| প্রতীচী ইনস্টিটিউটে কর্মরত |

|

|

|

|

|