|

|

|

|

|

|

|

|

| মেমনা আর ফোয়ালের দেশে |

সেখানে ভেড়-বকরির পায়ে চলা পথ পেরিয়ে যায় হিমালয়। ঠান্ডায় উষ্ণ ভরসা দেয়

নুন মাখনের

আদর ঢালা চা।

পাথুরে জমিতে আর গৃহী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর গানে ফুটে ওঠে

ইতিহাস।

টুরিস্ট রুটের বাইরে এক অন্য হিমাচলের ছবি দেখে এলেন রুনা বসু |

২০০৭-এর বইমেলায় যোগীনদার সঙ্গে দেখা। দুনিয়ার নতুন খবর ওঁর কাছে পাওয়া যায়। আজকাল তিব্বত নিয়ে মেতেছেন। বললেন, তিব্বতিদের কথা জানতে এক বার হিমাচলে যাওয়া উচিত। যোগীনদার সঙ্গী হতে ২০০৮-এর এপ্রিল মাসে ট্রেনে চেপে বসলাম।

১৯৫৯ সালে দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর প্রথমে দেরাদুন আর পরে হিমাচলে, প্রায় স্থায়ী বাস তিব্বতিদের। যে প্রজন্ম দেশ ছেড়েছিল তার পর আরও দু’টি প্রজন্ম জীবন কাটাচ্ছে এ দেশে। স্মৃতিতে হারিয়ে যাওয়া দেশটাকে টিকিয়ে রাখার এ লড়াই শুধু মনোবলকে সম্বল করেই বেঁচে আছে। তিব্বতি আন্দোলন সম্পর্কে এইটুকু জানা যে, ধর্মগুরু দলাই লামা এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সমাজ শুধুই যে ধর্মপ্রচারক তা নয়, বিচক্ষণ রাজনৈতিক সংস্থানও বটে। এঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দেখার সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইলাম না। শিমলায় পা দিয়েই তিব্বতি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পা মেলালাম। যদি কেউ শিমলা শহরে এসে থাকেন, তবে মল রোডে নিশ্চয় বেড়াতে এসেছেন। এখানে শের-ই-পঞ্জাব হোটেলের পাশে লোয়ার বাজারের রাস্তার শুরুতে অবস্থিত আমাদের ধর্মতলার প্রতিবাদ মঞ্চ। সর্বসাধারণের প্রতিবাদ শুরু হয় এখানে, আর রাস্তার অপর প্রান্তে ডি সি অফিসের সামনে শেষ হয়। প্রতিবাদ মিছিলে চিন সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে, হাতে মোমবাতি নিয়ে আমরা ডি সি অফিস ঘুরে ফিরে এলাম শের-ই-পঞ্জাবে। প্রতিবাদ চলল ঘণ্টা তিনেক। মঞ্চ বলতে হোটেলের দেওয়ালে টাঙানো তিব্বতি জাতীয় পতাকা। মিছিলে কারও কারও হাতে ভারত আর তিব্বতের জাতীয় পতাকা, মাথায় বাঁধা ‘FREE TIBET’ লেখা ফেট্টি। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত স্কুলের তিব্বতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই মিছিলের দৈর্ঘ্যকে বিস্তারিত করেছে। এঁদের সব প্রতিবাদে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা অংশগ্রহণ করেন আর মন্ত্রপাঠের পর তিব্বতি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। যে কোনও ধরনের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমার সমর্থন থেকেই আমি পা মেলাই এঁদের ডাকা মিছিলে।

কলকাতায় এই রকম তিব্বতি মিছিলে কী মহাযানী, কী থেরিবাদী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের উপস্থিতি দেখা যায় না। শুনেছিলাম, প্রথম প্রথম মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত বাম শাসন এবং খুচরো বাজারে চিনা মাল বেচে স্বল্প সংখ্যক গরিব তিব্বতিদের বাঁচার তাগিদের কারণে সব প্রতিবাদই নামমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হিমাচলে বি জে পি সরকারের আধিপত্য কংগ্রেসের তুলনায় বেশি বলে শোনা যায়। বিজেপি দলগত ভাবে তিব্বতিদের সমর্থন করে। আজও ওদের উপস্থিতি নজরে পড়ে, তবে পার্টি-ঝান্ডা ছাড়া। প্রতিবাদ মঞ্চে দু’জনের আওয়াজ জোরালো ছিল; এক মাঝবয়সি তিব্বতি ব্যবসায়ী আর আমাদের নেগিজি। যদিও মল রোডে শ্রোতার সংখ্যা কম নয়, কিন্তু তিব্বতিদের নিয়ে কোনও আগ্রহ আছে বলে মনে হল না। সাধারণের সঙ্গে তিব্বতিদের সম্পর্ক ভাল, কিন্তু আবার অনেকে মনে করেন, এঁরা গরিব ভারতীয়ের তুলনায় অনেক ভাল আছেন। সরকারি এবং দেশি-বিদেশি সাহায্য পাচ্ছেন। এই প্রতিবাদের গভীরতা কম। এঁরা দেশে ফেরত যাওয়ার সুযোগ পেলেও কতটা যেতে চান, তা সন্দেহের।

|

|

তিব্বতিরা এই প্রতিবাদ মঞ্চে শুধু তাঁদের স্বাধীনতার কথা বলতে পারেন। ভারতের কাছে আর্জি জানাতে পারেন তাঁদের হয়ে কথা বলার জন্য, বিশ্বের আঙিনায়। কিন্তু ভারতের দেশি বা বিদেশি নীতি নিয়ে বলতে পারবেন না। কোনও ভারতীয়রও দেশীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলা মানা এই মঞ্চে। এক বয়স্ক তিব্বতির কাছে জানলাম এঁরা আন্তর্জাতিক রিফিউজি বলে স্বীকৃত নয়। এ বিষয় আমার জানার পরিধি বড় কম, তাই বেশি দূর এগোনোর চেষ্টা করিনি।

নেগিজির সঙ্গে যোগীনদা আমাকে আগেই আলাপ করিয়ে দেন। ট্রেন থেকে নেমেই আমরা হিমাচলপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ দর্শন ও ভোট ভাষা বিভাগে যাই। পরিচয় পর্বের শুরুতেই তিনি জানান, শুধুই বৌদ্ধ ধর্ম নয়, হিমালয়বাসীদের সঙ্গে তিব্বতিদের দীর্ঘ সামাজিক ও সংস্কৃতিক সম্পর্ক। ওঁরা দেশ থেকে পালিয়ে আসার আগে পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিল। ব্রিটিশ আমলে তৈরি ভারত-তিব্বত রোডকে কিন্নরবাসীরা সৌভাগ্যের রেখা মনে করতেন। আজ তার মূল্য তত নেই। কিন্নরে বহু আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত থাকলেও বেশির ভাগ লোক ‘হামস্কদ’ ভাষায় কথা বলেন, এর কোনও লিপি নেই। তবে সবাই হিন্দি বোঝেন। নতুন প্রজন্ম ধীরে ধীরে নিজেদের দেশীয় ভাষা ভুলে যাচ্ছে।

জীবনের শুরুতে নেগিজি নিজেও মেষপালক ছিলেন। তিব্বতে কখনও যাননি। বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি আগ্রহ এবং কিন্নরের সংস্কৃতিকে উনি লিপিবদ্ধ করতে চান। বিশ্বাস করেন, নিজের ঘরের কথা নিজে বলা দরকার। বাইরের লোকে ঘরের কথা কতটুকু বুঝবে? ওঁর গত দশ বছরের সংকলন, ‘The Nomadic Shepherds of North-West Himalayas: In The Context Of Kinnaur (A Socio-cultural Study)’। বইটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ভেড়-পালকদের সম্পর্কিত সব তথ্যই লিপিবদ্ধ আছে, পড়ে নেবেন কখনও।

যোগীনদা ও নেগিজির মধ্যে ট্রান্স-হিমালয়ান কালচার নিয়ে আলাপচারিতা চলছিল। বিষয়টি আমার জানা নেই, তাই শুধুই শুনলাম। আলোচনার শেষে আমি প্রস্তাব রাখি, নেগিজির নিজের গ্রাম বা অন্য কোনও গ্রামে, অবশ্যই কিন্নর জেলায়, দু’তিন দিনের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার।

আবার আমাদের যোগাযোগ হয় এই মিছিলে। কিন্নরের, খুব সম্ভব টাপরী গ্রাম থেকে আসা ভিক্ষুণীদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হয় ওঁদের সঙ্গে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। আমি দিন দশেকের জন্যে ধর্মশালায় যাই। ফিরে এসে সুযোগটা হয়। এ বার নেগিজি আমার সঙ্গী হন।

আমাদের হাতে ছিল তিন দিন। ভোর চারটের সময় বেরিয়ে পড়ি প্রয়োজনীয় গরম কাপড় সঙ্গে নিয়ে। শিমলা থেকে বাসে পৌঁছই সারহান। ১০০ কিমি হবে। তার পর মারুতি-৮০০ ভাড়া করে পৌঁছলাম ওখানকার একমাত্র বৌদ্ধ গুম্ফায়, ভীমাকালী মন্দিরের কাছে। নমকিন চা (নুন আর মাখন দিয়ে তৈরি) আর ঘি মাখানো হাতে করা রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়ি ওই অঞ্চলের মেষপালকদের পায়ে চলা পথের সন্ধানে। বাসে চেপে কম-সে-কম দশ কিলোমিটার যাওয়ার পর হাঁটা পথ ধরে নীচের দিকে নামতে থাকি। প্রায় দেড়-দু’কিলোমিটার যাওয়ার পর পিচের রাস্তায় পৌঁছই। আবার কিছু রাস্তা দক্ষিণে যাওয়ার পর এক বাঁকের ধারে এসে আরও শ’তিনেক মিটার পাহাড় বেয়ে পৌঁছই নতুন এক বাঁকে।

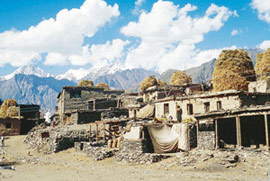

চলার পথের বিস্ময় আর পাহাড় ভেঙে নামার ক্লান্তি আমাকে আশেপাশের গ্রামের নাম জানার ফুরসত দিল না। প্রায় কম্পমান পায়ে ধেয়ে চললাম নেগিজির পিছনে। প্রতি বাঁকেই পথ হারানোর ভয়। নেগিজি তাঁর স্মৃতি হাতড়াতে ব্যস্ত, হয়তো মনে মনে কোনও চেনা মুখ খোঁজার চেষ্টায় আছেন। আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ওঁর মনের ভারাক্রান্ত অবস্থা, পুরনো দিনের স্মৃতির ঝলক মুখের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ছে কি না। একটি পুরনো দিনের কাঠের বিমের ওপর থরে থরে পাথর সাজানো দেওয়াল, চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা স্লেট পাথরের মতো দেখতে টালির চালাওলা বাড়ির সামনে এসে বারান্দায় দাঁড়ানো ছেলেমেয়েদের কোনও এক জনের নাম জিজ্ঞেসা করেন। কিন্তু তারা চিনতে পারল না। এই রাস্তা দিয়ে ১৯৯৫ সাল নাগাদ গিয়েছিলেন তিনি। কিছু নতুন বাড়ি ছাড়া বিশেষ কোনও পরিবর্তন ওঁর নজরে পড়ল না, অন্তত বললেন তাই। বাঁকে পৌঁছে আমাদের দেখা হল এক গুজ্জার জাতীয় মেষপালক দলের সঙ্গে। নেগিজি এই দলের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিকে চিনতেন। ওঁর বই ঝোলা থেকে বার করে পড়ে শোনাতে লাগলেন। বইয়ের রঙিন ছবি উল্টেপাল্টে সবাই দেখলেন। নেগিজির এখন লম্বা দাড়ি নেই, তাই প্রথমে চিনতে পারেননি।

দলটিতে এ সময় তিনটে পরিবার ছিল। শুধু হাঁড়ি এক বলেই যৌথ পরিবার হলে, এরা তাই। ব্যবসা এক হলেও সমবণ্টন নীতি কি না, তা জানি না। পরে নেগিজি বললেন, ওঁদের সময় সব রোজগারই দলনেতার কাছে থাকত। অন্যরা প্রয়োজনটুকু পেতেন। যারা ফোয়াল (চাকর) থাকতেন, তাঁরা বিনিময় মূল্য হিসেবে মেম্না (ভেড়-বকরির বাচ্চা) নিতেন, এক দিন নিজেও মালিক হবেন, এই আশায়। এঁরা বললেন, অবিবাহিত ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে পারিবারিক সিদ্ধান্ত বাবা-মা নেন, আর বিয়ের পরে স্বামী। নারীস্বাধীনতা থাকলেও পুরুষপ্রধান সমাজ বলেই আমার মনে হল। যদিও মেয়েরা পর্দানশিন নয়, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে দলের বয়স্ক মহিলা এগিয়ে এলেন। বাকিরা সরে থাকলেন। এই সময় অন্য ছেলেরা ছিলেন না বাড়িতে।

দলের বয়স্ক ব্যক্তি জানালেন, আজ থেকে বিশ বছর আগেও তাঁদের চলার পথে গ্রামবাসীদের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। গ্রামের খালি জমিতে ভেড়-বকরি বসানো হত। ঘোড়া, খচ্চর আর ভেড়-বকরির জন্যে ঘাস পাওয়া যেত। জঙ্গলে যেতে পারত, পারমিটের দরকার ছিল মাত্র। আজকের দিনে গ্রামবাসী ও জঙ্গল সবাই তাঁদেরকে শত্রু বলে মনে করে। জমিতে আজ আপেল, মটর, টমেটোর মতো বাজারি ফসল হচ্ছে, গ্রামের ধারেকাছে ভিড়তে দেয় না। ভেড়-বকরি জমি নষ্ট করবে। জঙ্গল অফিসারদের ওই একই কথা। ব্যবসা চালানো দায় হয়ে গিয়েছে।

সরকার তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য মোবাইল স্কুল খুলেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বললেন, এ তিন ক্লাসে পড়ে আর অন্য জন পাঁচ ক্লাসে পড়ে। কিন্তু স্কুলের হাল খুব খারাপ। বেশির ভাগ সময় টিচার থাকেন না। গ্রামসমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা কমে যাওয়ার ফলে ব্যবসায় মন্দা এসেছে। ভেড়ার উল আর আনাজ বেচার সুযোগ ছিল, তা আজ নেই। নিজেদের নিত্য প্রয়োজনও মিটে যেত। আজ শুধু বকরি বেচা যায়। নেগিজিকে অনুরোধ করলেন, এ সব বিষয় কিছু লিখতে। চাকরি আর হচ্ছে কোথায়? আমাদের ছেলেপিলেরা আর কতটুকুই বা পড়তে পারে?

|

|

মিঠে চা আর রুটি খেয়ে সবার কাছে বিদায় নিলাম আমরা। চারটের বাস আজ আর এল না। দিনটা ছিল রবিবার। অফিসের বা বাজারের যাতায়াত নেই, তাই গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তা বেশ বোঝা গেল কিছুটা রাস্তা হাঁটার পর। ১৪ কিমি মতো রাস্তা হেঁটে ফিরতে হবে। পাহাড়ের নির্জনতার সঙ্গে আত্মীয়তা বাড়াতে বাড়াতে চলতে থাকলাম। পথে মাঝে মাঝে থেমে, হাত নির্দেশ করে পাহাড়ের গায়ে গাছবিহীন ঢালা জমিতে ইতস্তত ছড়ানো কালো পোড়া পাথর দেখিয়ে নেগিজি জানালেন, এখানে ডেরা ফেলতাম আমরা। ভেড়-বকরি আপন খুশিতে ঘুরে বেড়াত। ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন ডেরা হত। তখন চরানোর উপযোগী ঘাস জমির পরিমাণ বেশি ছিল। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের বকরি চুরি নিয়ে মারামারিও লাগত। আজ এই দলগুলির সঙ্গে মালিকের সংখ্যা কম, বেশির ভাগ নেপালি ফোয়াল। কাজ করেন টাকার বিনিময়ে।

রাস্তায় আমি বেশ পিছিয়ে পড়েছিলাম। এক বয়স্কা মহিলা রাস্তার ধারে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছিলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাব, ঘর কোথায়। আমি ভীমকালী মন্দিরের কথা বলতে বললেন, অনেক দূর যেতে হবে। আজ রাত আমাদের গ্রামের ‘মেহমান’ হও। এই মেহমান হওয়ার কথা এঁরা সব সময় আন্তরিক ভাবেই বলেন। শিমলা ও রামপুর বুশহর বাদে শহরের ঘিঞ্জি এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। এখানে শহর বলতে কিছু সিমেন্টের বাড়ি আর আধুনিক দোকান, যেখানে নোনতা ও ঠান্ডা পানীয় পাওয়া যায়, সঙ্গে আনাজ, চালডাল থাকে। ‘ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-ডিনার’ লেখা ছোট ছোট খাবারের দোকানও আছে। শপিং মল চোখে পড়েনি। এই ছোট শহর গ্রামের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন আর যাতায়াতের ক্লান্তি মেটানোর জায়গা। গ্যারাজের সুবিধা আছে। আছে ওষুধের দোকান, ‘বাঙালির ডাক্তারখানা’ নামে পরিচিত। বহু কথার মাঝে পাহাড়ের সঙ্গে আত্মীয়তার জাল ছড়াতে ছড়াতে হাঁটতে লাগলাম।

আমরা এতক্ষণে প্রায় তিন-চার মাইল রাস্তা পার হয়ে গিয়েছি। রবিবার বলে রাস্তা প্রায় যানহীন। এই ছোট্ট শহরগুলোর গা ঘেঁসে উঠে যাওয়া রাস্তার পাশেই পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট খেত, কার কোনটা খুব আলাদা করে চেনার উপায় নেই। ছোটবেলায় ঝুলন পূর্ণিমার দিন বালির পাহাড়ের উপর কাঠের গুঁড়োয় রং করা রাস্তা আর মাটির ছোট ছোট বাড়ি বা দেশলাই বাক্স দিয়ে তৈরি ঘরগুলোর মতো অন্য পাহাড়ের গ্রামগুলিকে দেখাতে লাগল। খুব বেশি জলের স্রোত চোখে পড়েনি, পাহাড় বেশ রুক্ষ।

ঘড়ির কাঁটায় সন্ধে ছ’টা হবে। এখনও আলো আছে। বাচ্চারা রাস্তায় খেলছে। কুকুর, গরু গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে। একটু বয়স্কদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে আমার ক্লান্তি দেখে হেসে নমস্কার জানালেন। বুঝলেন, পাহাড়ে বেড়ানোর মজা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ধীরে ধীরে অন্ধকার বাড়তে লাগল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য মুখ লুকালো। রাত ন’টা নাগাদ ধুঁকতে ধুঁকতে ডেরায় পৌঁছলাম। পথের নির্জনতা আর চলার ক্লান্তি আমাকে পাহাড়ের অনেক কাছে নিয়ে এল। গুম্ফায় পৌঁছে অল্প খাবার খেয়ে শোয়ার ব্যবস্থা হল। একটাই বিছানা। এ রকম ব্যবস্থা বাকি দু’দিনও হল। এর মধ্যে আমরা রিকংপিও, কল্পা, সাংলা, ছিটকুল ঘুরে ফেরার পথে। পাহাড়ি নিঃসঙ্গতা আর পাকদণ্ডীর অনিশ্চয়তা অন্তরঙ্গতা বাড়ালেও আত্মীয়তা কি বাড়াতে পারে? শহুরে কুণ্ঠাকে ঝেড়ে ফেলতে শিখলাম। ভাবানগরে এসে আমাদের রাস্তা আলাদা হল। আমি নিচার গ্রামে গেলাম, অ্যানি (ভিক্ষুণী) ইয়ংচেনের সঙ্গে থাকতে।

অতীত সব সময় ছায়ার মতো আমাকে ঘিরে রাখে। কাজে-অকাজে ঘর ছাড়ার অভ্যেস আমার অনেক দিনের। ১৯৮৫ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত কম করে ছ’বছর আমি মাদ্রাজ আর কেরলের গ্রামে কাটিয়েছি। কেরলের নীলগিরি পাহাড়ে আট্টাপাডি অঞ্চলের মুডুগা এবং কুডুম্বা জনজাতির সঙ্গে কাটাই প্রায় ছ’মাস। ওরাও পাহাড় ঘেরা গ্রামে থাকে, যদিও বরফ পড়ে না সেখানে। খুব অল্প জানা আমাদের সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের সম্বন্ধে। লোকমুখে শোনা কথা অনুযায়ী, ব্রিটিশ আমলে মুডুগা ও কুডুম্বা জনগোষ্ঠীকে তাড়া খেতে হয়নি, যা বিহার, বাংলার থেকে আলাদা অভিজ্ঞতা। এখন যাঁদের কথা বলছি, তাঁরা নিজেদের দেবযোনিসম্ভূত বলে মনে করেন। সামাজিক মান্যতায় এঁরা নিজেদের অনেকটাই আলাদা রাখেন। মহাভারতের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে বলে বিশ্বাস করেন।

|

|

আসা যাক অ্যানি ইয়ংচেনের কথায়। আমাদের ফোনে কথা হয়ে যায়। নিচারের বাস স্ট্যান্ডে দু’জনের একে অপরকে চিনতে দেরি হল না। অ্যানি গৃহী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, স্থানীয় নাম জোমো। ধর্মশিক্ষা নেওয়ার পর সঙ্ঘে না থেকে পৈতৃক বাড়িতে থাকেন, আর পুজো করেন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে। ওঁর একটি সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির আছে। বাবা সরকারি চাকুরে ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর মেয়েকে এই মন্দির বানিয়ে দেন। গ্রামে এটা প্রথম বৌদ্ধ মন্দির। অ্যানি আমাকে তাঁর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে আসার পথে এখানকার গ্রাম দেবতার মন্দির এবং পি ডব্লিউ ডি বাংলো দেখিয়েছিলেন। মন্দিরটি সুন্দর করে সাজানো। ছোট্ট কিন্তু ধর্মনিষ্ঠায় গড়ে ওঠা আস্থার পীঠস্থান বলা যেতে পারে। দুপুরের খাওয়া সেরে পাশের পাহাড়ের দিকে হেঁটে চললাম আমরা। সরু পায়ে চলা রাস্তার এক দিকে জঙ্গল এবং অন্য পাশে বেশ বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে সরকারি চেরি বাগান। বাগানে কিছু ছেলেমেয়েকে কাজ করতে দেখা গেল। সবাই গ্রামের, শুধু কেয়ারটেকার পরিবার নিয়ে থাকে, তিনি বাইরের।

অ্যানি বললেন, আমরা কোনও দিনই গরিব ছিলাম না। সবাই খেটে খাওয়া মানুষ। স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন কোনও দিনই সে ভাবে হয়নি আর সুযোগই বা কোথায়? স্কুলের খরচা চালানোর পয়সা ছিল না। চাকরি তো কেউ করতে চাইতেন না। ওটা চাকরের কাজ, কোনও স্বাধীনতা নেই বা সম্মান নেই। সরকারি চাকরি আর ক’টা হয়। দূরে বয়ে যাওয়া শতদ্রু নদীর দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, খুব সম্ভব ১৯৮২ সালে নদীতে বান এসেছিল, ভেসে গেছিল ২০০ ঘর। ওঁরা সবাই রাস্তার কাজ করছিলেন। কিন্তু ওঁদের মধ্যে কেউই হিমাচলি ছিলেন না। আজকের কথা আলাদা, ১০০ দিনের কাজ গ্রামে এলে সবাই করেন, অনেকটা উপরি রোজগার। হিমাচল তৈরি হল ১৯৫১ সালে। তার আগে রামপুর বুশহরের অঙ্গ ছিলাম। রাজার সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের অনেক সম্মান ছিল। গ্রাম পরিচালনার জন্য আছে গ্রামদেবতা। এই দেবতারাই আমাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। এই আমার মন্দির আর গ্রামদেবতার মন্দির। সবাই আমরা মিলেমিশে থাকি, গ্রামীণ উৎসবেও একসঙ্গে থাকি। আগে আমরা জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে পারতাম, অনুমতির দরকার হত না। আজ তা নয়, পঞ্চায়েতে বলা আছে। জঙ্গলে গাছ পড়েছে। ওই কাঠ ভাগ করে আমাকে আর দেবতার মন্দিরে দেওয়া হবে। সবাইকে বলে এসেছি। মন্দিরের জন্য সবাই শ্রমদান করবেন।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা জঙ্গলের মাঝখানে এসে পড়লাম। কিন্তু যেখানে এলাম, এখানে জমির চরিত্র বদলে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ধাপ চাষের জমি যে রকম থাকে, ওই রকম নরম ঘাসের জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা দেবদারু, চিল গাছের জঙ্গল। গাছ আমি কম চিনি।

অ্যানি আবার গল্প শোনালেন, অনেক বছর আগে এখানে যাঁরা বাস করতেন, তাঁরা খুব বড় লোক ছিলেন। শোনা যায়, সোনার লাঙলে চাষ করতেন। এঁরা বিশাল চেহারার আর সুন্দর দেখতে হলে কী হবে, স্বার্থপর এবং হিংস্রও ছিলেন। ওঁদের অঞ্চলে কেউ এলে মেরে ফেলতেন। আশপাশের অঞ্চলের বাসিন্দারা সে কথা গ্রামদেবতাকে জানান। তখন সামনের পাহাড়ের দেবী দূর থেকে ওদের খেতের ওপর এই বড় বড় গাছের বীজ ছড়িয়ে দেন আর ওই সুন্দর খেতে জঙ্গল হয়ে যায়। ওঁরা এ দেশ ছেড়ে চলে যান।

ওই খোলা জায়গাতেই এক কোনায় পাথরের ফাটল দিয়ে জল বেরোতে দেখা যায়, বয়ে যাওয়া জল নয়। একে ‘চশমি’ বলে। সারা বছর জল পাওয়া যায়। বরফ পড়লেও জল জমে না। ইতিউতি ছড়ানো ফার্ন গাছের কচি পাতা তুলে নিলেন তিনি, আমাদের রাতের খাবার। একে ‘লিংডু’ বলে, বাংলায় একে বলে ঢেঁকি শাক। এ বার জঙ্গল পেরিয়ে এ পাহাড় ছেড়ে পরের পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে লাগলাম। এই পাহাড়টা একেবারে নেড়া। নীচে রাস্তা আর নদীকে সরু সুতোর মতো দেখাচ্ছে। অল্প কিছু চলার পর গাধার পাল উল্টো দিক থেকে এল। আমরা পিছিয়ে এসে একটা গুহার মতো জায়গায় মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের এই ফাটলে শীতকালে ভেড়ার পাল থাকে। আমরা আর এগোলাম না, একটা পাথরের ওপর বসে নেগিজির বইটা বার করে অ্যানির নাম দেখালাম। ওঁর সংগ্রহের লোকগীতি এতে সংকলিত হয়েছে, তা জানতেন না। অ্যানি ভাল হিন্দি পড়তে জানেন না। ভিক্ষুণী হওয়ার পর পূজার প্রয়োজন ভোট (তিব্বতি) ভাষা শিখেছেন, সব অর্থ জানেন না। অ্যানিকে অনুরোধ করতে ওঁর সংগ্রহের ‘সাওনি গীত’, পর্বতদেবীর আরাধনার গান নিজের ভাষায় গেয়ে শোনালেন। বাংলায় অনুবাদ করলে সেই গান দাঁড়ায়:

গোল হয়ে বসা, ফোয়াল মণ্ডলী, গোল হয়ে বসা।

আরাধনা করবে, ঊষার প্রথম আলোয়, আরাধনা করবে॥

ঊষার প্রথম আলোয়, সূর্যের প্রথম কিরণে, ঊষার প্রথম আলোয়।

আরাধনা করবে, লাল ভেড়া বলি দিয়ে, আরাধনা করবে॥

|

প্রতীচী ট্রাস্ট-এর একটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত

(চলবে) |

|

|

|

|

|