|

|

|

|

|

|

|

|

| কালীঘাট পটের প্রদর্শনী |

| ফের কলকাতায় |

| মাদাম বেলনস উনিশ শতকের গোড়ায় কলকাতায় এসে এখানকার অনেক ছবি এঁকেছিলেন। ১৮৩২-এ ছাপা তাঁর বইয়ের একটা ছবিতে ধরা আছে নিতান্ত সাধারণ বাঙালি ঘরের দৃশ্য। সে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখে আর বেলনসের লেখা পড়ে গবেষকরা ভেবেছিলেন, এটাই বোধহয় কালীঘাট পটের প্রথম পাথুরে প্রমাণ। আজ অবশ্য এ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন প্রশ্ন উঠেছে গ্রাম থেকে এসে জড়ানো পটের শিল্পীরাই কালীঘাটে বসতি করে পট আঁকতে শুরু করেন কিনা, তা নিয়েও। কিন্তু হাজার হাজার পট যে এক সময় কালীঘাট ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তার বেশ কিছু ঠাঁই পেয়েছে নানা সংগ্রহশালায়, সব থেকে বেশি লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে, কলকাতার সব সংগ্রহশালা মিলিয়ে তার অর্ধেকও হবে না। |

|

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি-সচিব জহর সরকারের উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট সংগ্রহের ৬৮টি পট এখন আবার কলকাতায়, এই প্রথম। সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ২২টি, আর সাম্প্রতিক পটুয়াদের ১৫টি কাজও আছে। ব্রিটিশ কাউন্সিল এই উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, সহায়তায় আছে বনিতা ট্রাস্ট। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এ প্রদর্শনী দেখা যাবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, রোজ ১০-৫টা (সোমবার ও জাতীয় ছুটির দিন বাদে)। পসরা নিয়ে হাজির থাকছেন পটুয়ারাও। এরপর মুম্বই, হায়দরাবাদ ও নয়াদিল্লি ঘুরবে এই প্রদর্শনী। গত শনিবার উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন ভি অ্যান্ড এ-র নতুন ডিরেক্টর মার্টিন রথ। এ ধরনের আরও প্রদর্শনী করার বিষয়ে সংস্কৃতি-সচিবের প্রস্তাবে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকছে নানা ধরনের নিয়মিত অনুষ্ঠানও। ভি অ্যান্ড এ-র এশীয় বিভাগের সহকারী কিউরেটর সুহাসিনী সিংহ এই প্রদর্শনী তৈরির পাশাপাশি ক্যাটালগটিও সম্পাদনা করেছেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের তরফে তাঁর সঙ্গে আছেন কিউরেটর চিত্ত পাণ্ডা। সঙ্গে শুভাশিস ভট্টাচার্যের তোলা ছবিতে প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন জহর সরকার ও মার্টিন রথ।

|

| জানালা |

|

ক্লাসে ভূগোলের মাস্টারমশাই ভূমধ্যসাগর নিয়ে পড়াচ্ছেন, আর বয়ঃসন্ধির একটি ছাত্র পিছনের বেঞ্চে বসে হঠাৎ দেখতে পায় জানালা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ ঢুকে পড়ছে ক্লাসরুমে। ছেলেটির কল্পনায় যেন এক ক্রমপ্রসারিত বাস্তব। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ‘জানালা’। বহু দিন ধরে ইমেজ-এর সঙ্গে বসবাস করেন বলেই বুদ্ধদেবের সিনেমা এমন আশ্চর্য। ‘সিনেমায় কর্মরত এক বিরল কবি ও শিল্পী’, তাঁর সম্পর্কে বলেছেন বিশিষ্ট ফরাসি চলচ্চিত্রকার আল্যাঁ মাজার্স্। ‘জানালা’-সহ তাঁর হালফিলের অন্য ছবি ‘আমি ইয়াসিন আর মধুবালা’, ‘স্বপ্নের দিন’, ‘কালপুরুষ’ দেখানো হবে গোর্কিসদনে ১৯-২২ অক্টোবর। আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাবের উদ্যোগে। আর ১৭ অক্টোবর সন্ধে ৭টায় ওই গোর্কিসদনেই রুশ শিল্পীদের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভারত-রুশ মৈত্রীর প্রতীক হিসেবে।

|

| বিনিময় |

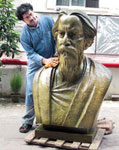

রবীন্দ্রভারতী, বেজিং-এর ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি এবং চিন-ভারত মৈত্রী এ তিনেরই পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। মৈত্রী উপলক্ষে চলছে সাংস্কৃতিক বিনিময়। এ শহরে এসেছে চিনের পুরাতাত্ত্বিক প্রদর্শনী। সম্প্রতি এ দেশ থেকে চিন ঘুরে এল একটি যুব সাংস্কৃতিক দল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নাচ-গানের শিল্পী ছাড়াও এই দলে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, যুব নেতা, ছাত্র এবং এন এস এস-কর্মী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমন্ত্রিত একমাত্র শিল্পী ছিলেন সহজিয়া গায়ক দেব চৌধুরি। দোতারা, খমক, গিটার, মাউথ অর্গ্যান নিয়ে তিনি সেখানে বাংলার লোকগান পরিবেশন করে এলেন। এ দিকে সল্টলেক করুণাময়ীতে রবীন্দ্রভারতীর ক্যাম্পাসে চিনযাত্রার অপেক্ষায় রয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সৌহার্দ্য উপহার হিসেবে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার এই ব্রোঞ্জমূর্তিটি (সঙ্গে গোপী দে সরকারের ছবিতে) বসবে ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি, বেজিং-এ। এটি নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষক ভাস্কর সন্দীপ চক্রবর্তী। এর আর একটি প্রতিরূপ বসবে সল্টলেকে, এই ক্যাম্পাসে। রবীন্দ্রভারতী, বেজিং-এর ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি এবং চিন-ভারত মৈত্রী এ তিনেরই পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। মৈত্রী উপলক্ষে চলছে সাংস্কৃতিক বিনিময়। এ শহরে এসেছে চিনের পুরাতাত্ত্বিক প্রদর্শনী। সম্প্রতি এ দেশ থেকে চিন ঘুরে এল একটি যুব সাংস্কৃতিক দল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নাচ-গানের শিল্পী ছাড়াও এই দলে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, যুব নেতা, ছাত্র এবং এন এস এস-কর্মী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমন্ত্রিত একমাত্র শিল্পী ছিলেন সহজিয়া গায়ক দেব চৌধুরি। দোতারা, খমক, গিটার, মাউথ অর্গ্যান নিয়ে তিনি সেখানে বাংলার লোকগান পরিবেশন করে এলেন। এ দিকে সল্টলেক করুণাময়ীতে রবীন্দ্রভারতীর ক্যাম্পাসে চিনযাত্রার অপেক্ষায় রয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সৌহার্দ্য উপহার হিসেবে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার এই ব্রোঞ্জমূর্তিটি (সঙ্গে গোপী দে সরকারের ছবিতে) বসবে ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি, বেজিং-এ। এটি নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষক ভাস্কর সন্দীপ চক্রবর্তী। এর আর একটি প্রতিরূপ বসবে সল্টলেকে, এই ক্যাম্পাসে।

|

| রাজদ্রোহী নজরুল |

নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা-র এ বারের বিষয়: ‘রাজদ্রোহী নজরুল’। তাঁকে নিয়ে সম্পাদক মীরাতুন নাহারের মন্তব্য: ‘একদিকে রাজশক্তি আর অন্যদিকে সত্য-শক্তি তিনি বেছে নিয়েছিলেন সত্য-কে। তাঁর লড়াই ছিল সত্যের পক্ষে ও ক্ষমতাধারী রাজার অসত্য রাজ-নীতির বিরুদ্ধে।’ ফৌজি নজরুল কী ভাবে দেশপ্রেমিক, কিংবা বিদ্রোহী নজরুল কী ভাবে বিপ্লবী সাম্যবাদী হয়ে উঠলেন, তা নিয়ে নিবন্ধাদির সঙ্গে আছে নজরুলের রাজনৈতিক ব্যঙ্গকাব্য বা তাঁর নাটক-উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে নিবন্ধাদিও। সংগ্রহযোগ্য সংখ্যা।

|

| শিকড়সন্ধান |

থিয়েটারকে ভালবেসে কিছু উৎসাহী মানুষ ১৯৯৬-এ প্রতিষ্ঠা করেন কসবা অর্ঘ্য। তারপর একে একে বহু সফল প্রযোজনা: শেষ রূপকথা, রায়ট, রক্তকরবী, কর্ণ, মেঘদূতম্। কাজ চলছে পথশিশুদের নিয়ে, আর রয়েছে লোকসংস্কৃতি ও পরম্পরার শিকড়সন্ধান। ওদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা ‘ভারতকথা’কে যেমন সরাসরি সমৃদ্ধ করেছেন তীজনবাঈ। আরাধ্য দেবতার সামনে নৃত্যাভিনয়ের একটি বহু প্রাচীন শৈলী কেরলের থেইয়াম বা থিরা। যেমন রয়েছে বীররসের প্রকাশে কালারিপ্পয়াট্টু। কেরলের এই দুই শৈলীকে কেন্দ্র করে এ বছর ওরা আয়োজন করেছেন ‘লোকরঙ্গ’ লোকনাট্য উৎসবের, এটি চলবে ১৯-২৩ অক্টোবর। ২০ তারিখ সারা রাতব্যাপী থেইয়াম দেখা যাবে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে, আর কালারিপ্পয়াট্টু ২২শে। শিশিরমঞ্চে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সঙ্গে অভিনীত হবে জাতীয় পুরস্কারজয়ী প্রযোজনা ‘ভারতকথা’। অন্যান্য লোক আঙ্গিকের মধ্যে থাকছে পাণ্ডবানি বাউল ও সাঁওতালি নৃত্য।

|

| সত্যানুসন্ধান |

ভাবতে এখন অবাক লাগলেও এটা সত্যি যে, ১৯৫০-এর দশকে, স্বাধীনতার পর-পরেই ভারতের জাতি ও ভাষা-সমস্যা নিয়ে পরিশ্রমী চর্চা করেছিলেন কয়েকজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। ১৯৫২ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার-এর লেখা ভারতের জাতি-সমস্যা বিষয়ক পুস্তিকা। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন হবে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টেয় মনীষা গ্রন্থালয়ে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে একটি সংকলন-গ্রন্থ সত্যানুসন্ধান (মনীষা, সম্পা: ভানুদেব দত্ত), সংকলনটিতে প্রয়াত মজুমদার-এর ওই পুস্তিকাটি ছাড়াও নানা প্রবন্ধ ও সংসদীয় বক্তব্য মুদ্রিত হচ্ছে। এ ছাড়া তাঁকে নিয়ে লিখেছেন শোভনলাল দত্তগুপ্ত, অশ্রুকুমার সিকদার প্রমুখ। রচনাপঞ্জি সংকলনে তমোনাশ ভট্টাচার্য। আর এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ১৫৩তম জন্মদিন ২০ অক্টোবর। সেই উপলক্ষে ২২ অক্টোবর ৫ টায় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তিনতলায় বই-চিত্রে তাঁর চিন্তা ও কাজকর্ম নিয়ে অভিনব আড্ডা। থাকবেন বিদ্যানিধির পৌত্র আনন্দ রায়, জীবনীলেখক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, আশীষ লাহিড়ী, এন পাণ্ডা ও অন্যরা।

|

| উৎসারিত আলো |

স্কটিশ চার্চ কলেজ ও পশ্চিমবঙ্গের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলোক রায় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ও প্রবন্ধকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। তাঁর পঁচাত্তর বছরের জন্মজয়ন্তীতে উৎসারিত আলো (সম্পা: শুক্লা দত্ত) সম্মাননা-গ্রন্থটি ২০ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় বাংলা আকাদেমিতে প্রকাশিত হবে। তাতে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন ছিয়াশি জন বিশিষ্ট লেখক, তাঁদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন: ‘নানারকমের পদপ্রতিষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণ দূরবর্তী অলোক রায় সেইরকম দুর্লভ এক অধ্যাপক, বাংলার এই দুঃস্থ সমাজ যেমন অধ্যাপককে নিয়ে সত্যিকারের গৌরব বোধ করতে পারে।’

|

| ওয়েবসাইটে |

ঐতিহ্য এ বার ওয়েবসাইটে। শুধু ঐতিহ্য নয়, বর্তমানও। শোভাবাজার রাজবাড়ির ইতিহাস ও বর্তমান নিয়ে ওয়েবসাইটের (www.sovabazarrajbari.com) আনুষ্ঠানিক সূচনা হল সম্প্রতি। পুরনো ছবি, বংশলতিকা আর দুর্গাপুজোর অ্যালবামের পাশাপাশি ওয়েবসাইটে থাকছে দর্শকদের মতামত প্রকাশেরও সুযোগ।

|

| এবং দেবযানী |

|

কচ ও দেবযানীকে নিয়ে রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে তাদের নিয়ে মহাভারতীয় উপাখ্যানও মিশিয়েছেন অর্পিতা ঘোষ। কচ ও যযাতি, দু’জনের কাছেই প্রেমে প্রতিহত-লাঞ্ছিত দেবযানী যে ভাবে উপেক্ষিতা হয়ে রইলেন, তা নিয়েই অর্পিতা অভিনীত ও নির্দেশিত পঞ্চম বৈদিক-এর নতুন নাটক ‘এবং দেবযানী’ (সঙ্গের ছবি)। দেখা যাবে তাঁদেরই রবীন্দ্রনাট্যোৎসবে, ২৩-২৫ অক্টোবর অ্যাকাডেমি-তে। এ-উৎসবের অন্য রবীন্দ্র-প্রযোজনাগুলি: ‘ঘরে বাইরে’, রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প অবলম্বনে ‘অ-পরাজিতা’, আর শাঁওলী মিত্রের একক পাঠ-অভিনয়ে ‘রাজা’। অন্য দিকে ‘ফুড়ুৎ’-খ্যাত ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-এর নতুন নাটক: ‘ই ইজ ইকোয়াল টু এম সি স্কোয়্যার’। ২৩ অক্টোবর মধুসূদন মঞ্চে সন্ধে সাড়ে ছ’টায়। ছোটদের নয়, বড়দের নাটক। পরমাণু বিস্ফোরণের ভয়াবহতা নিয়ে বাদল সরকারের নাটক ‘ত্রিংশ শতাব্দী’কে সম্পাদনা করে তাতে আইনস্টাইন-সহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের ভাষ্য যোগ করেছেন নির্দেশক রাজা ভট্টাচার্য। আসন্ন সময়ে শিশুরা যাতে ভয়হীন যুদ্ধহীন পৃথিবীতে শ্বাস নিতে পারে, তেজষ্ক্রিয় সভ্যতার বাইরে বেরিয়ে বুক ভরে টাটকা অক্সিজেন টেনে নিতে পারে, সেই মানবিক অভিপ্রায়েই এ-নাটক করা, জানালেন নির্দেশক।

|

| ওমর খৈয়াম |

চিত্রনাট্যকার ও গবেষক শুভা পাল কার্যত ‘প্রেমে’ পড়ে গিয়েছেন একাদশ শতাব্দীর দার্শনিক তথা কবি ওমর খৈয়ামের। শুভা সত্তরের দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান নিয়ে পড়াশোনা করছেন অনেক দিন ধরেই। আমেরিকায় পড়াশোনার ফাঁকে নানা দেশের সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত ছিল। দেশে ফিরে সংবাদ মাধ্যমে ফ্রিল্যান্স করা শুরু করেন। এরই মধ্যে ইরানের বেশ কয়েকটি শহর ঘুরে দেখেন। সেখানেই সংগ্রহশালায় ওমর খৈয়ামের কাজের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। তারপরেই খোঁজাখুঁজি শুরু। ২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় কলকাতায় ফ্লোটেলে ওমর খৈয়ামের জীবনের নানা দিক নিয়ে ১৪টি ভাগে বিভক্ত অনুষ্ঠান তাঁরই চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়। শুভাদেবীর কথায়, “রবীন্দ্রনাথ আর ওমর খৈয়ামের মধ্যে আমি অনেক মিল খুঁজে পেয়েছি। সেটাই সকলের সামনে উপস্থাপন করতে এই উদ্যোগ।”

|

| চোখ-ধাঁধানো |

চোখ ধাঁধিয়ে দেয় কে? পার্কিনসন না তাঁর মডেলরা? প্রশ্নটা একটা ধাঁধার মতোই হয়ে রয়ে গেল। তাঁর সাত দশকের কেরিয়ারে ফ্যাশন ফোটোগ্রাফির ধারাটাই পাল্টে দিয়েছেন তিনি, নর্ম্যান পার্কিনসন। ছ’ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, তাঁকে চেনা যায় তাঁর খেয়ালখুশির মেজাজে আর গোঁফে। তবে এখন আর সে ভাবে তাঁকে চেনার উপায় নেই। ‘ভোগ’, ‘হার্পার্স বাজার’, ‘টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি’র মতো পত্রিকার এই বিখ্যাত ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার প্রয়াত হয়েছেন অনেক দিন আগে, ১৯৯০-এ। রয়ে গিয়েছে তাঁর ছবির উজ্জ্বল সংগ্রহ। এখন তাঁর তোলা ছবির প্রদর্শনী, ‘পিঙ্ক ইজ দ্য নেভি ব্লু অব ইন্ডিয়া’ এই শহরে, সিগাল আর্টস অ্যান্ড মিডিয়া রিসোর্স সেন্টারে, ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আয়োজনে ‘সিগাল আর্টস অ্যান্ড মিডিয়া রিসোর্স সেন্টার’ ও ‘তসবির’।

|

| ব্যঙ্গদর্শী |

|

কোনও দিন কোনও আর্ট কলেজে পড়েননি তিনি। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক। তার পরে কিছু দিন পড়াশোনা করেছিলেন আইন নিয়ে। কিন্তু অহিভূষণ মালিক স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর ব্যঙ্গচিত্র আর শিল্প-সমালোচনার জন্য। আর এ কলকাতাকে তাঁর ব্যঙ্গদৃষ্টিতে দেখা সেই রূপদর্শীর নকশা প্রকাশের সময়। রূপদর্শীর নকশা গৌরকিশোর ঘোষের লেখা, ছবি অহিভূষণের, রূপদর্শী নিজেই বলতেন, এ শহরের সেই ব্যঙ্গরূপদর্শন আসলে তাঁদের যৌথ কাজ। নকশা ছাড়াও অহিভূষণ ছড়িয়ে আছেন নোলেদা কমিকসে, ছোটদের জন্য লেখা রঁদ্যার জীবনী কিংবা ছবির কথা-য়। কিন্তু সে সব দুর্লভ বহু কাল। তেমনই একটি দুর্লভ ডিয়ার মাস্টার সুলভ হল সম্প্রতি। পল গগ্যাঁর জীবন নিয়ে এক আশ্চর্য আলেখ্য লিখেছিলেন অহিভূষণ, সত্তরের দশকে সে বই প্রথম প্রকাশ করে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং। এ বার তার |

| নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল নিউ এজ থেকে। আর একটি সুখবর, নোলেদা কমিকস শীঘ্রই হাজির হচ্ছে গ্রন্থাকারে, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সহ, ‘লালমাটি’র সৌজন্যে। |

|

|

| |

| সমাজকর্মী |

| বাড়িতে নিশিকুটুম্ব। প্রবীণা গৃহকর্ত্রীকে সে আঘাতও করল। কিন্তু গৃহকর্ত্রী তাকে পুলিশে দিলেন না, বরং যত্ন করে বসিয়ে শুনলেন তার জীবনের করুণ কাহিনি। তার পরে তার হাতে তুলে দিলেন নিজের সোনার চুড়ি। গল্প নয়, সত্যি। আর এই সত্যি ঘটনাটা সে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে। সেই গৃহকর্ত্রী, বেলা দত্তগুপ্ত। তাঁর পড়া আর পড়ানোর বিষয় সমাজবিজ্ঞান। কিন্তু তিনি তাঁর বিষয় সমাজবিজ্ঞানকে কেবল পুথিগত বিদ্যে করে রাখেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রথম সভানেত্রী। মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক তাঁর বহু লেখা দেশ-বিদেশের নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রংপুরে (অধুনা বাংলাদেশ) ১৯২২-এর ১৪ অক্টোবর জন্ম বেলার। মূলত মফস্সলেই পড়াশোনা। |

|

| কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও ডি লিট, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের এম এ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ বছর অধ্যাপনা করেছেন। পড়িয়েছেন বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েও। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ১০। তাঁর নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন কুমারেশ চক্রবর্তী। সেই গ্রন্থে থাকবে কর্মী ও অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তের নানা দিক। পাশাপাশি সেই ঘরোয়া মানুষটিও, অবসরে যিনি থাকতে ভালবাসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে, লেখেন কবিতা ও ছোটগল্প। |

|

|

|

|

|

|

|