|

|

|

|

|

|

|

|

| সোয়ান লেক, পুনর্বার |

| ত্রিবেণী |

| সূচনা ১৮৭৫-৭৬, এবং তারপর থেকে দুষ্টু জাদুকরের মায়ায় এক রাজকন্যের রাজহংসী হয়ে যাওয়ার সেই কাহিনি বিশ্বজুড়ে মঞ্চস্থ হয়েছে বহু বার। বহু ভাবে। ভারতেও হয়েছে, এর আগে কিন্তু এই সপ্তাহে কলকাতায় চাইকভস্কি-র কিংবদন্তি ‘সোয়ান লেক’ ব্যালে-র যে মঞ্চায়ন, সেটি আঙ্গিকে অভিনব। বলা যেতে পারে, নৃত্যধারার ত্রিবেণীসঙ্গম। ধ্রুপদী ব্যালে, ধ্রুপদী কত্থক এবং ইউরোপীয় ধ্রুপদী জ্যাজ এই ত্রিমাত্রিকেই আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার, আই সি সি আর-এ যাত্রা শুরু করবে ইন্দো-ফরাসি প্রযোজনা ‘সোয়ান লেক, রিভিজিটেড’। আয়োজনে আলিয়ঁস ফ্রঁসে,ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং ‘দ্য টেলিগ্রাফ’। ‘রুশ প্রযোজনায় ‘সোয়ান লেক’ সুপরিচিত। কিন্তু, আমরা ভাবতে চেয়েছিলাম, কেন এই বিখ্যাত প্রযোজনার নৃত্য নির্মিতির মধ্যে ভারতীয় আঙ্গিক থাকবে না’, বললেন রিদমোজেইক ডান্স কম্পানি-র আর্টিস্টিক ডিরেক্টর রনি শম্বিক ঘোষ। তিনি এই ব্যালে-র অন্যতম নৃত্য নির্দেশক। অন্য দুই কম্পোজার রিদমোজেইক-এর ডিরেক্টর মিতুল সেনগুপ্ত এবং ফরাসি জ্যানিন লরিংগেট। |

|

নিছকই ‘ফিউশন’ বললে এই প্রযোজনাকে ধরা যাবে না, জানাচ্ছেন দম্পতি রনি এবং মিতুল। নাচের বিশ্বজনীন ভাষাকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তাঁরা। আর, নৃত্যের আধারে ধরতে চেয়েছেন একটি দর্শনকে। শুভ এবং অশুভের দ্বন্দ্বকে। ‘এই গল্পের আবেদন তো কোনও বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে, সম্পূর্ণ আলাদা সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে খুব সফল ভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে ‘সোয়ান লেক’। তাই, এমন একটা চিরকালীন কাহিনির মধ্যে কেন বিশ্বের দু’টি প্রান্তের সংস্কৃতি এবং ভাবনার মেলবন্ধন ঘটানো যাবে না, আমরা সেটাই দেখতে চেয়েছিলাম। জ্যানিন-এর সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদানও শুরুও সেখান থেকেই’, বললেন তাঁরা। এই ছক-ভাঙা প্রযোজনাটি কলকাতায় এ মাসের ২৯-এর পর দেখা যাবে ৩ মার্চ, জি ডি বিড়লা সভাঘর-এ। অতঃপর, দিল্লি যাত্রা। সঙ্গে শুভাশিস ভট্টাচার্যের তোলা ছবিতে সেই প্রযোজনার মহড়ার একটি দৃশ্য।

|

| নভশ্চর |

মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রুশ-ভারত সম্পর্ক অনেকটাই গভীর। ১৯৫৭-য় স্পুটনিক কক্ষপথে স্থাপিত হলে তার পর্যবেক্ষণ মানমন্দির গড়ে ওঠে নৈনিতালে। পরে, রাশিয়ার ‘য়ুরি গাগারিন মহাকাশ প্রদক্ষিণ কেন্দ্র’-এ তালিম নিয়েছিলেন ভারতের প্রথম নভশ্চর রাকেশ শর্মা, সঙ্গে ছিলেন রবীশ মলহোত্র। যাঁর নামে এই কেন্দ্র সেই প্রথম নভশ্চর গাগারিনের ভস্তক-১’এ চড়ে মহাকাশযাত্রার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় ২০১১’র ১২ এপ্রিল। পঞ্চাশ বছরকে স্মরণে রাখতে তৈরি হয়েছে ‘ফার্স্ট অরবিট’-শীর্ষক একটি ছবি। রাশিয়ান ফেডারেশন উদ্যোগ নিয়েছিল এ দেশে গাগারিনের মূর্তি স্থাপনেরও। তিরুঅনন্তপুরম ও দিল্লির পর তৃতীয়টি স্থাপিত হল এ শহরে, বিড়লা তারামণ্ডলে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রুশ-ভারত সম্পর্ক অনেকটাই গভীর। ১৯৫৭-য় স্পুটনিক কক্ষপথে স্থাপিত হলে তার পর্যবেক্ষণ মানমন্দির গড়ে ওঠে নৈনিতালে। পরে, রাশিয়ার ‘য়ুরি গাগারিন মহাকাশ প্রদক্ষিণ কেন্দ্র’-এ তালিম নিয়েছিলেন ভারতের প্রথম নভশ্চর রাকেশ শর্মা, সঙ্গে ছিলেন রবীশ মলহোত্র। যাঁর নামে এই কেন্দ্র সেই প্রথম নভশ্চর গাগারিনের ভস্তক-১’এ চড়ে মহাকাশযাত্রার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় ২০১১’র ১২ এপ্রিল। পঞ্চাশ বছরকে স্মরণে রাখতে তৈরি হয়েছে ‘ফার্স্ট অরবিট’-শীর্ষক একটি ছবি। রাশিয়ান ফেডারেশন উদ্যোগ নিয়েছিল এ দেশে গাগারিনের মূর্তি স্থাপনেরও। তিরুঅনন্তপুরম ও দিল্লির পর তৃতীয়টি স্থাপিত হল এ শহরে, বিড়লা তারামণ্ডলে।

|

| পাগল |

|

ও পি নাইয়ার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘এ নটি অ্যাক্টর উইথ এ রেয়ার কোয়ালিটি অব মাল্টিপল এক্সপ্রেশনস’। কিন্তু সেই ‘মাল্টিপল এক্সপ্রেশনস’ বড় পর্দায় দেখার সুযোগ মেলে কদাচিৎ। যদি মিলত, তা হলে কিশোরকুমারকে শুধু ‘কমেডিয়ান’ হিসেবে ভাবা যেত না। বিচিত্রমুখী অভিনেতা ও পরিচালক-প্রযোজক কিশোরকুমারকে নিয়ে কলকাতার নন্দন-এ হয়ে গেল তিন দিনের এক চলচ্চিত্র-উৎসব। তাঁর জীবন আর জীবন-ঘেরা ছেলেমানুষি নিয়ে আজও চালু আছে নানা গল্প। তাঁর গান নিয়ে বহু আলোচনা, তাঁর ছবি নিয়ে তুলনায় কম। এ উৎসব সেই আলোচনার পরিসরটি আরও এক বার তৈরি করে দিল। এই উপলক্ষে শহরে এসেছিলেন কিশোরপুত্র অমিতকুমার। উৎসবের সূচনাদিনে নতুন করে প্রকাশিত হল তাঁর অ্যালবাম ‘ম্যাড’। আয়োজন করেছিল অমিতকুমার ফ্যান ক্লাব ও সিনে সেন্ট্রাল।

|

| বন্ধু |

“এ ভাবে চলে যেতে হয়? গত দশ দিন পানীয়ের গ্লাস ঠোঁটে তোলেনি সে, ফোনে বন্ধুদের গর্ব করে বলেছে, ‘গত সপ্তাহে কিন্তু খাইনি।’ তার পর গত বৃহস্পতিবার সকালে চায়ের কাপটাও শেষ হল না, বমি এবং বাথরুমে পড়ে যাওয়া। ডাক্তারকে এতটুকু সুযোগ না দিয়ে ৪৯ বছর বয়সেই চলে গেল সে। ‘কাগজে বসাই তবে আনুবাবু...।’ জীবনের প্রথম কবিতার বই ‘ভ্রমণকাহিনি’তে লিখেছিল সে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ঘুমিয়ে পড়ার পর দমদমের বাড়ি থেকে বো স্ট্রিটের হিমঘর, সেখান থেকে শুক্রবার সকালে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, বাংলা অ্যাকাডেমি হয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে দেহদান... সেই ভ্রমণকাহিনিটা জানতে পারেনি সে। জানতে পারেনি, কী ভাবে দু’দিনই তার সামনে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন তার মাস্টারমশাই শঙ্খ ঘোষ। ফুল সে অপছন্দ করত। তাই জানতে পারেনি, তার ফুলে ঢাকা দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে কী ভাবে নীরবে চোখের জল ফেলছিলেন আর এক মাস্টারমশাই, অমিয় দেব। সি পি এমের সদস্য ছিল সে, লাল পতাকায় মোড়া তার শবদেহ ঘিরে ‘অমর রহে’ স্লোগান উঠেছে। কিন্তু কবি, সি পি এম-এ সবই খণ্ডপরিচয়। আসলে সে ছিল বন্ধু। বৃহস্পতিবার ব্রাত্য (বসু) শোকে নীরব, ‘কিছু ভাল লাগছে না’। আট মাস আগেও, ভোটের সময় তার দমদমের বাড়িতে যা হয়েছিল! ‘বন্ধুকে ভোট দিলি, না পার্টিকে?’ জিজ্ঞেস করায় বদমাইসির হাসিতে তার উত্তর, ‘আমার কোনও চাপ ছিল না, গুরু। ব্রাত্য যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেই দমদম বিধানসভা আমার পাশের বাড়ি থেকে শুরু।’ অর্পিতা (ঘোষ) চোখে জল নিয়ে জড়িয়ে ধরছে জয়দেবের স্ত্রী সেবন্তীকে। সে কেমন কবিতা লিখত, পার্টি এবং ‘জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার’ তার কবিতার ক্ষতি করেছিল কি না, এ সব ভবিষ্যতের বড় ইতিহাসের জন্য থাকুক। আজকের ছোট ইতিহাস একটাই কথা বলবে। জাতিবর্ণধর্মসিপিএমতৃণমূল নির্বিশেষে একটা প্রজন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি হেলে গিয়েছিল। সে দিন হৃদরোগে মারা গিয়েছিলেন জয়দেব বসু।” লিখেছেন সদ্য-প্রয়াত কবির এক বন্ধু। “এ ভাবে চলে যেতে হয়? গত দশ দিন পানীয়ের গ্লাস ঠোঁটে তোলেনি সে, ফোনে বন্ধুদের গর্ব করে বলেছে, ‘গত সপ্তাহে কিন্তু খাইনি।’ তার পর গত বৃহস্পতিবার সকালে চায়ের কাপটাও শেষ হল না, বমি এবং বাথরুমে পড়ে যাওয়া। ডাক্তারকে এতটুকু সুযোগ না দিয়ে ৪৯ বছর বয়সেই চলে গেল সে। ‘কাগজে বসাই তবে আনুবাবু...।’ জীবনের প্রথম কবিতার বই ‘ভ্রমণকাহিনি’তে লিখেছিল সে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ঘুমিয়ে পড়ার পর দমদমের বাড়ি থেকে বো স্ট্রিটের হিমঘর, সেখান থেকে শুক্রবার সকালে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, বাংলা অ্যাকাডেমি হয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে দেহদান... সেই ভ্রমণকাহিনিটা জানতে পারেনি সে। জানতে পারেনি, কী ভাবে দু’দিনই তার সামনে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন তার মাস্টারমশাই শঙ্খ ঘোষ। ফুল সে অপছন্দ করত। তাই জানতে পারেনি, তার ফুলে ঢাকা দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে কী ভাবে নীরবে চোখের জল ফেলছিলেন আর এক মাস্টারমশাই, অমিয় দেব। সি পি এমের সদস্য ছিল সে, লাল পতাকায় মোড়া তার শবদেহ ঘিরে ‘অমর রহে’ স্লোগান উঠেছে। কিন্তু কবি, সি পি এম-এ সবই খণ্ডপরিচয়। আসলে সে ছিল বন্ধু। বৃহস্পতিবার ব্রাত্য (বসু) শোকে নীরব, ‘কিছু ভাল লাগছে না’। আট মাস আগেও, ভোটের সময় তার দমদমের বাড়িতে যা হয়েছিল! ‘বন্ধুকে ভোট দিলি, না পার্টিকে?’ জিজ্ঞেস করায় বদমাইসির হাসিতে তার উত্তর, ‘আমার কোনও চাপ ছিল না, গুরু। ব্রাত্য যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেই দমদম বিধানসভা আমার পাশের বাড়ি থেকে শুরু।’ অর্পিতা (ঘোষ) চোখে জল নিয়ে জড়িয়ে ধরছে জয়দেবের স্ত্রী সেবন্তীকে। সে কেমন কবিতা লিখত, পার্টি এবং ‘জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার’ তার কবিতার ক্ষতি করেছিল কি না, এ সব ভবিষ্যতের বড় ইতিহাসের জন্য থাকুক। আজকের ছোট ইতিহাস একটাই কথা বলবে। জাতিবর্ণধর্মসিপিএমতৃণমূল নির্বিশেষে একটা প্রজন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি হেলে গিয়েছিল। সে দিন হৃদরোগে মারা গিয়েছিলেন জয়দেব বসু।” লিখেছেন সদ্য-প্রয়াত কবির এক বন্ধু।

|

| শুভমস্তু |

আর ক’জনেরই বা ছিল তাঁর মতো এমন আশ্চর্য খেলার প্রতিভা! ‘বিডন স্ট্রিট শুভম’-এর আয়োজনে গতকাল, ২৬ ফেব্রুয়ারি, লীলা মজুমদারের জন্মদিনে ছিল বক্তৃতা। বিষয় ‘খেলার বিকল্প জগৎ’, বক্তা রুশতী সেন। খুবই জরুরি এই নিবেদন। কার্যত, গত পঁচিশ বছরের যাত্রায় এমন নানা জরুরি বিষয়ের দিকে নজর দিয়েছে ‘বিডন স্ট্রিট শুভম’। উমেশ দত্ত লেন-এর গলিতে সূচনা। এ বার রজত জয়ন্তী উদ্যাপন মূলত দু’ভাগে বিভক্ত। গ্রীষ্মাবকাশের পর্বে, উৎসবের বিষয় ‘ডাকঘর’। থাকছে ‘ডাকঘর’-এর মঞ্চায়ন, ডাকঘর-প্রাণিত প্রযোজনা এবং ডাকঘর পাঠ। শীতের ছুটিতে এই উৎসবের যে পর্ব, তাতে লোকশিল্প, লোকনাট্যের আয়োজন। ‘আমরা স্বপ্ন দেখি, শহরে ছোটদের নিজস্ব মঞ্চ হয়েছে’, জানালেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক আশিসকুমার খা। আর ক’জনেরই বা ছিল তাঁর মতো এমন আশ্চর্য খেলার প্রতিভা! ‘বিডন স্ট্রিট শুভম’-এর আয়োজনে গতকাল, ২৬ ফেব্রুয়ারি, লীলা মজুমদারের জন্মদিনে ছিল বক্তৃতা। বিষয় ‘খেলার বিকল্প জগৎ’, বক্তা রুশতী সেন। খুবই জরুরি এই নিবেদন। কার্যত, গত পঁচিশ বছরের যাত্রায় এমন নানা জরুরি বিষয়ের দিকে নজর দিয়েছে ‘বিডন স্ট্রিট শুভম’। উমেশ দত্ত লেন-এর গলিতে সূচনা। এ বার রজত জয়ন্তী উদ্যাপন মূলত দু’ভাগে বিভক্ত। গ্রীষ্মাবকাশের পর্বে, উৎসবের বিষয় ‘ডাকঘর’। থাকছে ‘ডাকঘর’-এর মঞ্চায়ন, ডাকঘর-প্রাণিত প্রযোজনা এবং ডাকঘর পাঠ। শীতের ছুটিতে এই উৎসবের যে পর্ব, তাতে লোকশিল্প, লোকনাট্যের আয়োজন। ‘আমরা স্বপ্ন দেখি, শহরে ছোটদের নিজস্ব মঞ্চ হয়েছে’, জানালেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক আশিসকুমার খা।

|

| কারুশিল্পী |

পশ্চিমবঙ্গের ক্রাফট কাউন্সিল-এর সদস্যরা ২০১১-এ গুজরাতের ভুজ বেড়াতে গিয়ে ওখানকার সমৃদ্ধ কারুশিল্পের প্রেমে পড়েন। সেই উৎসাহে ভুজের আঠারো জন কারুশিল্পীকে নিয়ে ‘বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার’-এর বাগানে প্রদর্শনী-বিক্রয়ের পাশাপাশি কর্মশালা, আয়োজনে ‘ক্রাফট কাউন্সিল অব ওয়েস্ট বেঙ্গল’, ‘অফিস অব দ্য ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, হ্যান্ডি ক্রাফট’ ও ‘বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার’। জাঠ, আহির, মুতয়া, মেঘওয়াল, হরিজন, রাবাড়ি প্রমুখ উপজাতির জাতিগত পার্থক্য থাকলেও হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই কাজের মিল অনেক। ভিন্নতা কেবল সূচের আকার ও সেলাইয়ের নকশায়। শিল্পীদের কাজ দেখা-কেনার পাশাপাশি কারুশিল্পের হরেক পাঠ নেওয়া যাবে আলাপ-আলোচনায়। ১১টা থেকে ৭টা, ২ মার্চ পর্যন্ত।

|

| সদরে মফস্সল |

১৯৯৮-এ মালদহের বন্যার সময়ে তৈরি হয়েছিল কলকাতায় বসবাসকারী মালদহবাসীদের সংগঠন ‘মালদা সম্মিলনী’। মালদহ থেকে কলকাতায় আসা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, পুলিশ, রাজনৈতিক কর্মী সকলে মিলে মালদহ জেলার উন্নয়নের জন্যে কাজ করেন এই সংগঠনে। সমাজসেবার নানা কাজ করে এই সংগঠন। সম্প্রতি এন্টালির ১৩এ হরলাল দাস স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে ‘মালদা আবাস’ নামে একটি স্বল্প খরচের অস্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছেন তাঁরা। মালদহ থেকে যাঁরা চিকিৎসা, পরীক্ষা বা অন্য কাজে কলকাতা আসবেন, ওই অস্থায়ী আবাসে তাঁরা অল্প খরচে থাকতে পারবেন।

|

| ১৬ নম্বর |

‘এক টুকরো নীলিমার মতো একটি কবিতা উড়ে এসে পড়লো কল্লোলে। লেখক শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ঠিকানা? এক ডাকেরও পথ নয়। ...সটান হাজির হলাম তাঁর মেসে’। স্মৃতিচারণ করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সিটি কলেজে অধ্যাপনার সময় জীবনানন্দ থাকতেন হ্যারিসন রোডে, ‘প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউস’ মেসবাড়িতে। কবির ব্যবহৃত ১৬ নম্বর ঘরটিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি পালিত হল তাঁর ১১৩-তম জন্মদিন। উদ্যোগে কয়েক জন নবীন কবি।

|

| সুখপাঠ্য |

|

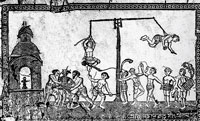

পাঁজি বা পঞ্জিকা মোটেই হেলাফেলার জিনিস নয়। ‘বাংলা পঞ্জিকা ও জনসমাজে তা উপভোগের ধরনধারন’ নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারে এক বক্তৃতায় জানালেন ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র। পঞ্জিকার চাহিদা মুদ্রণযুগের ঢের আগে থেকে। আগে গ্রামে দৈবজ্ঞরা আসতেন, মুখে মুখে পনেরো দিনের পাঁজি নির্ধারণ করে দিতেন। গ্রামের বউঝিরা ভিড় করে শুনতেন। তার পর এল ছাপা অক্ষরের যুগ। সাধারণ মানুষ বছরের গোড়ায় পেয়ে গেলেন সারা বছরের পথনির্দেশ। কে বলে, পঞ্জিকা শুধুই কুসংস্কারের ইতিহাস? উনিশ শতকের শেষ থেকে পাঁজিতে জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটার ছবি। ইতুপুজো বা অন্য গ্রামীণ উৎসবের বদলে ক্রমে এগুলিই প্রধান হয়ে উঠছে। প্রতিটি পঞ্জিকার পাতায় চড়কের ছবি। কলিকাতা কমলালয়ের অন্যতম উৎসব! ‘এর আগে টেরাকোটায় চড়কের কোনও রিপ্রেজেন্টেশন ছিল না,’ জানালেন গৌতমবাবু। শুধুই চড়ক? রয়েছে ‘ডোয়ার্কিন’ সংস্থার হারমোনিয়ামের বিজ্ঞাপন, ‘ঘরে বসিয়া বন্ধুবান্ধব ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দিবেন।’ বিশ শতকের পুরনো পঞ্জিকার পাতায় বিজ্ঞাপন: ‘গোলকধাম খেলার চেয়েও এই নতুন খেলা অনেক উত্তেজক।’ খেলাটি সাপলুডো! ছবিতে ১৮৪০-৪১-এ প্রকাশিত শ্রীরামপুরে ছাপা ‘নূতন পঞ্জিকা’।

|

| ব্রততী |

ছবি আঁকায় কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেই। ছবি বিক্রি ছাড়া তাঁর পেশার সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই শিল্পের। তবু শিল্পীসত্তাটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখেন পেশায় আয়কর দফতরের মুখ্য কমিশনার ব্রততী মুখোপাধ্যায়। প্রথম একক প্রদর্শনী অ্যাকাডেমিতে, ২০০৭-এ। সেখানেই তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনী চলছে, শেষ হবে আগামী কাল।

|

| চারুচেতনা |

সবাই যখন পিকনিকে ব্যস্ত, কসবার চারুচেতনার ছাত্রছাত্রীরা তখন একতাল মাটি নিয়ে শিল্পী নবেন্দু সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত মূর্তি তৈরিতে। হালতুতে সম্প্রতি শুরু হল নিজস্ব ভবন তৈরির কাজ, শিল্পী অসিত পালের উদ্যোগে। ছাত্রছাত্রীদের সেলাই, ছবি, হস্তশিল্প আর পোড়ামাটির কাজ নিয়ে ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রদর্শনী চলছে আকাদেমিতে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করা হবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নে। সঙ্গের ছবিতে পোড়ামাটির কাজ। প্রদর্শনী আগামিকাল পর্যন্ত। সবাই যখন পিকনিকে ব্যস্ত, কসবার চারুচেতনার ছাত্রছাত্রীরা তখন একতাল মাটি নিয়ে শিল্পী নবেন্দু সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত মূর্তি তৈরিতে। হালতুতে সম্প্রতি শুরু হল নিজস্ব ভবন তৈরির কাজ, শিল্পী অসিত পালের উদ্যোগে। ছাত্রছাত্রীদের সেলাই, ছবি, হস্তশিল্প আর পোড়ামাটির কাজ নিয়ে ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রদর্শনী চলছে আকাদেমিতে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করা হবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নে। সঙ্গের ছবিতে পোড়ামাটির কাজ। প্রদর্শনী আগামিকাল পর্যন্ত।

|

| মা ও ছেলে |

|

ছবিতে অভিনয় করছেন সেই ১৯৪৭ থেকে। তখন বয়ঃক্রম মাত্রই চোদ্দো। তার পর, আরও অনেক ছবি, নাটক, টেলিভিশন ধারাবাহিক মিলিয়ে অভিনয়ের দীর্ঘ ছ’দশকেরও বেশি পার করে তিনি, মণিকা চক্রবর্তী, ছেলে সব্যসাচীর (প্রসিদ্ধ ডাক-নামে বেণু) সঙ্গে দেখা দিলেন সরাসরি মা-ছেলেরই চরিত্রে। ছবির নাম ‘ফ্লপ-ই’। ‘মার সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করছি বহুকাল, কিন্তু, একদম মা-ছেলে হয়ে এই প্রথম। আগে নানা অভিনয়ের সময় চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কটা অন্য রকম ছিল’, জানালেন সব্যসাচী, ‘তবে, আমার অভিনয় শেখা তো প্রথম বাবা-মায়েরই হাত ধরে। তার পর জোছন এবং চন্দ্রা দস্তিদার।’ মা-ছেলে না হয় হল, কিন্তু এই ছবিতে তো ‘মা’ মারা যান, এবং ‘ছেলে’ সেই শবদেহ বহনও করেন! সব্যসাচী হাসলেন, ‘আমি তো অবাকই হয়েছি। মা বললেন, দুর, কী আর হবে? চলো, সিনটা করে দিই! ঠিকঠাক হয়েও গেল।’ স্বাভাবিক। কারণ, মণিকা চক্রবর্তীর রক্তে অভিনয়! তাঁর দাদার নাম বিজন ভট্টাচার্য। জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহের পরেও অভিনয়ে ভাটা পড়েনি। সিনেমা এবং মঞ্চের সঙ্গে পরে এক সময় এল টেলিভিশন। ‘লাঠি’ বা ‘বালিগঞ্জ কোর্ট’-এর মতো সিনেমা কিংবা ‘তেরো পার্বণ’, ‘সেই সময়’-এর মতো ধারাবাহিকে দাপটে অভিনয় করেছিলেন। সেই ধারাটি বয়েই চলেছে। বয়স বেড়েছে, মনের বয়স বাড়েনি। জীবনের আট দশকের দিকে সাবলীল ভাবে এগিয়ে চলেছেন তিনি। মণিকা চক্রবর্তী।

|

|

|

|

| কথা নেই, বার্তা নেই |

কল্যাণ সান্যাল যখন সাফল্যের শিখরে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সবে পিএইচ ডি’র কাজ শেষ করেছেন, যখন তাঁর ‘ট্রেড ইন মিড্ল প্রডাক্টস’ নামক গবেষণাপত্রটি অ্যামেরিকান ইকনমিক রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত হয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে, যখন প্রিন্সটন-এর দুই নামজাদা অধ্যাপক তাঁর গবেষণার ওপর আরও কাজ করছেন, যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একটি গবেষণার চাকরি দিতে চাইছে, ঠিক তখনই তিনি দেশে ফিরে এলেন, পাকাপাকি ভাবে। ফিরে এলেন, তার কারণ, ইতিমধ্যে প্রথাগত মূলস্রোত অর্থনীতির ওপর তিনি পুরোপুরি আস্থা হারিয়েছেন। কিংবা হয়তো তেমন আস্থা কোনও কালেই ছিল না, হয়তো যে তত্ত্বকে তিনি আগামী দিনে খারিজ করবেন তাকে আদ্যোপান্ত বুঝে নেওয়ার তাগিদ থেকেই তাঁর বিদেশযাত্রা এবং মূলস্রোত অর্থনীতিতে গবেষণা। কিন্তু তাঁর সেই প্রথম বয়সের গবেষণা যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পাঠ্যতালিকায় একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কল্যাণ সান্যাল বামপন্থায় বিশ্বাস করতেন। মেঠো বামপন্থা নয়, তাত্ত্বিক মার্ক্সীয় দর্শন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাগুলো দানা বেঁধে ‘রিথিংকিং ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্ট’ নামে বই হয়ে বেরিয়েছিল বছর চারেক আগে। এর মধ্যেই বেশ কয়েকটা বিদেশি ভাষায় তার অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কিছু দিন আগে ঝকঝকে গদ্যে লেখা তাঁর বাংলা প্রবন্ধেরও একটা বই বেরিয়েছে। এই নাগরিক, আত্মপ্রত্যয়ী এবং সবার ওপরে অসামান্য রসবোধসম্পন্ন মানুষটির মাথায় আরও অনেক চিন্তা জমেছিল। মাত্র ষাট বছর বয়সে তাঁর চলে যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু সে কথা আর কে কবেই বা শুনেছে? আগামী শনিবার, ৩ মার্চ বেলা দশটায় সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অডিটোরিয়ামে তাঁর স্মরণসভায় অনুরাগীরা স্বাগত। কল্যাণ সান্যাল যখন সাফল্যের শিখরে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সবে পিএইচ ডি’র কাজ শেষ করেছেন, যখন তাঁর ‘ট্রেড ইন মিড্ল প্রডাক্টস’ নামক গবেষণাপত্রটি অ্যামেরিকান ইকনমিক রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত হয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে, যখন প্রিন্সটন-এর দুই নামজাদা অধ্যাপক তাঁর গবেষণার ওপর আরও কাজ করছেন, যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একটি গবেষণার চাকরি দিতে চাইছে, ঠিক তখনই তিনি দেশে ফিরে এলেন, পাকাপাকি ভাবে। ফিরে এলেন, তার কারণ, ইতিমধ্যে প্রথাগত মূলস্রোত অর্থনীতির ওপর তিনি পুরোপুরি আস্থা হারিয়েছেন। কিংবা হয়তো তেমন আস্থা কোনও কালেই ছিল না, হয়তো যে তত্ত্বকে তিনি আগামী দিনে খারিজ করবেন তাকে আদ্যোপান্ত বুঝে নেওয়ার তাগিদ থেকেই তাঁর বিদেশযাত্রা এবং মূলস্রোত অর্থনীতিতে গবেষণা। কিন্তু তাঁর সেই প্রথম বয়সের গবেষণা যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পাঠ্যতালিকায় একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কল্যাণ সান্যাল বামপন্থায় বিশ্বাস করতেন। মেঠো বামপন্থা নয়, তাত্ত্বিক মার্ক্সীয় দর্শন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাগুলো দানা বেঁধে ‘রিথিংকিং ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্ট’ নামে বই হয়ে বেরিয়েছিল বছর চারেক আগে। এর মধ্যেই বেশ কয়েকটা বিদেশি ভাষায় তার অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কিছু দিন আগে ঝকঝকে গদ্যে লেখা তাঁর বাংলা প্রবন্ধেরও একটা বই বেরিয়েছে। এই নাগরিক, আত্মপ্রত্যয়ী এবং সবার ওপরে অসামান্য রসবোধসম্পন্ন মানুষটির মাথায় আরও অনেক চিন্তা জমেছিল। মাত্র ষাট বছর বয়সে তাঁর চলে যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু সে কথা আর কে কবেই বা শুনেছে? আগামী শনিবার, ৩ মার্চ বেলা দশটায় সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অডিটোরিয়ামে তাঁর স্মরণসভায় অনুরাগীরা স্বাগত। |

|

|

|

|

|

|

|